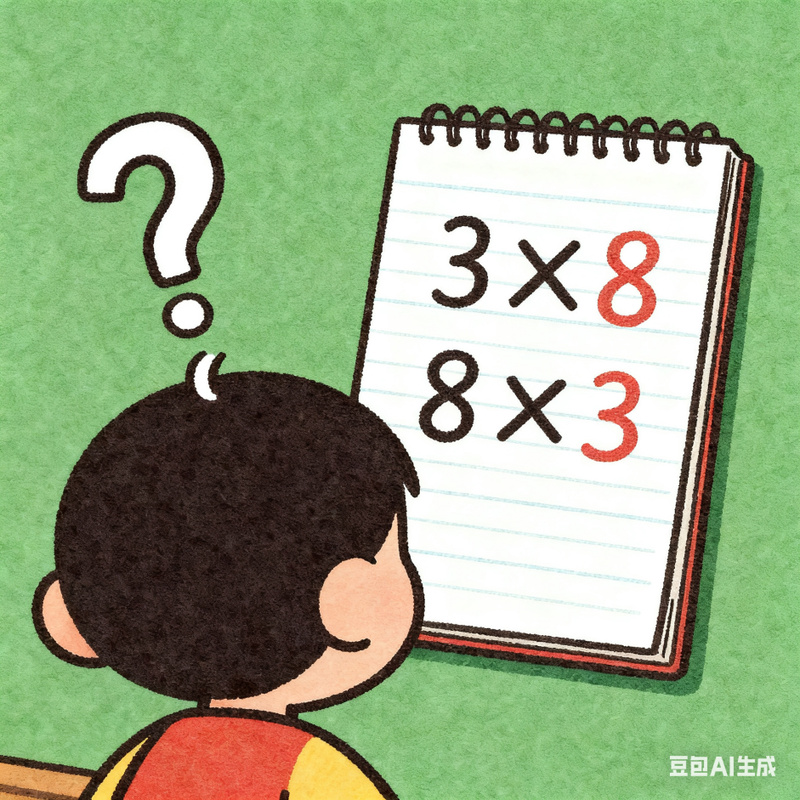

最近,一道小学数学题意外成为大家的热议话题:有3个盘子,每盘8个水果,一共有多少个水果?孩子写了“3×8”却被判错,被告知“8×3”才符合规范。

“两个算式结果都是24,怎么就不对了呢?”网友的评论可能也代表了大数人的不解。

网友的不解情有可原。毕竟在我们成长的记忆里,“结果正确”往往是首要标准。事实上,类似事情之前也时有发生,比如笔顺要求的不同、汉字读音的改变……这些争议的核心,往往并非“对错”,而是当下基础教育的精细要求,与我们这一代人所接受的“旧有教育经验”之间,产生了“认知碰撞”。我们因认知惯性感到不适应,便容易生出“是否过于上纲上线”的疑问。

若客观看待这些“细化要求”,其实大多有其教育逻辑。以乘法为例,数学教育中强调“8×3”代表“3个8相加”,是严格遵循“每份数×份数=总数”的数学模型。这种在启蒙阶段对乘数、被乘数顺序的约定,目的是帮助刚刚接触抽象符号的孩子,从本源上理解乘法的意义;笔画顺序的规范亦是如此,目的在于为低龄孩子搭建“书写逻辑”。

那么大众的“不适应”,就毫无道理么?恰恰相反。我们的“经验惯性”源于一个更侧重结果导向的教育时代。这种“宽松化”的经验形成惯性后,再面对当下“过程与细节并重”的要求,难免会觉得“没必要”。尤其是对于辅导作业的家长而言,他们既要回忆旧知识,又要理解新规范,双重叠加下的“认知差”,难免让人产生焦虑。

但揭开“争议”的迷雾,事实上,家长与教育者的目标从未冲突。家长怕“抠细节”打消孩子积极性,反而忽略知识本身;教育者则害怕基础教育阶段的“模糊”,会影响后续更复杂的学习。双方都在为孩子“打牢学习基础”考量,只是视角与侧重点不同。

或许我们真正需要的,不是将这类细节问题推上公共热搜、引发站队式讨论,而是多一层“双向理解”的沟通。如果教育者在传递要求时,能多一句对细节背后逻辑的贴心解释;如果家长在遇到困惑时,能先试着去了解“为何要这样做”,或许很多误解便会自然消解。

说到底,“3×8”就是小学题里的小细节,算不上什么“大争议”。基础教育中的细节争议,本质是教育理念随时代发展的必然。我们不必将其无限放大为“教育焦虑”,更无需让它过多占用公共资源。跳出“认知舒适区”,多一份对教育初衷的理解,也多一份对适应过程的包容,这类争议就能从“上纲上线的站队”,回归为“家校协同的有益磨合”。

毕竟大家最终盼着的,并非争出个孰是孰非,而是看到孩子能真正理解知识、享受学习,把人生的基础打稳。这份超越一切的共识,比任何标准答案都更加重要。

(冯晓丹)