30秒,药液跟着机械“笔”管不断往下,每天1000万名糖尿病人和减肥人士完成自我注射;30秒的时间,医沛生医疗器械制造(常州)有限公司生产线上,38支注射笔已经生产完成。

从日内瓦湖到长江之滨,在常州,就有像医沛生这样的47家“瑞资”企业落户。9月18日,记者跟随“活力中国调研行”团队来到常州采访,探究瑞士企业缘何选择齐聚这里。

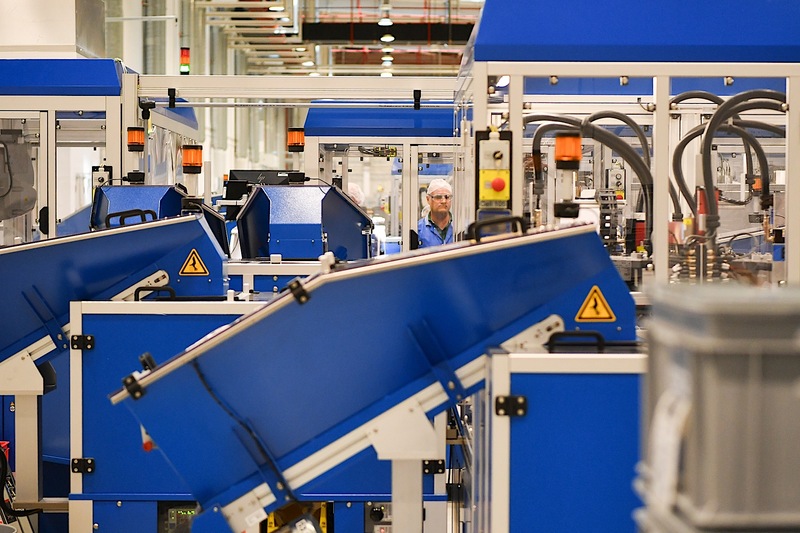

记者穿戴好罩衣、罩帽和护目镜,进入医沛生恒温恒湿的无尘生产车间。百米长的流水线上,机械臂规律作响,不同注塑件从一条线自动“转入”另一条生产线,经过机械手组装成,成为一支支承载着生命希望的注射笔。

“一支注射笔有15个零部件,通过注塑机与模具配合,‘回’字型流水线自动组装,一分钟能组装70—80个产品。”公司制造经理陶洁琳指着一整筐刚制作好的注射笔向记者介绍,这些笔管经药厂客户进行药物填充后,即可来到全球使用者手中。

记者看到,一条生产线仅有2名工人,生产所需原料均通过中央分配站完成,整座工厂里的数据都可以“流动”起来,每道工序通过MES系统,可实现订单、人员、工序、产品的管理和追溯。操作人员还能根据第二天上班时间,进行智能设置:开机、产线预热、原料比对……待他们上岗后,开始新一天的生产。

不只有全球领先的智能化制造体系,与瑞士人的性格一样,精密度,是这家瑞企产品最大的竞争力所在。

今年6月,医沛生常州公司作为其首个亚太生产基地刚刚投产,总部派来不少指导人员,在车间内,不时能看到褐发蓝瞳的瑞士面孔。公司总经理斐雷杜便来自瑞士,已经在中国十几年了,他用中文介绍说:“我们的注塑件误差保持在0.05毫米以内,处于世界领先水准。”

这家来自瑞士的全球自用药注射系统龙头企业为何选择布局常州?

“常州区位优势好,便于联动长三角,更能让医沛生构建全球产业链网络。”在6月的投产仪式上,医沛生集团首席执行官西蒙·米歇尔给出了答案。

“打造具有国际竞争力的生物医药领域创新平台、成为链接欧洲核心技术和中国应用市场枢纽”,也正是医沛生常州基地的目标。“我们的车间可以容纳四条生产线同时生产,满产后,我们将拥有年产新型便携式自我给药注射装置1亿支的能力。”斐雷杜透露,公司还与地方政府达成一致,基地边上预留了一块空地,便于企业扩大生产。

当瑞士精密制造遇上中国智能制造,当创新精神遇上完善的产业生态,一支“笔”的故事,正在常州书写着联动世界的新篇章。

一个“园”,链接创新国度

瑞士企业“相中”常州,由来已久。

1987年,全球领先精密仪器及衡器制造商与服务提供商的瑞士企业梅特勒—托利多集团,成为第一家来常投资的外资企业,也是我国称重设备领域首家外资企业。

“常州是梅特勒-托利多集团在中国的‘根’,更是我们全球创新的‘心脏’。”梅特勒-托利多集团中国区PO总裁唐良介绍,经过38年的发展,梅特勒-托利多(常州)已成为集团在全球最大的研发与制造基地,年销售额超30亿元,主要技经指标连续32年蝉联中国衡器行业榜首。

从梅特勒-托利多落地常州开始,瑞士企业“入常”数量与日俱增。立达纺织、乔治费歇尔、奇华顿等纷至沓来。

瑞士企业关注,当地政府关心,中瑞(常州)国际产业创新园应运而生。2017年9月,常州市政府与工信部国际经济合作中心签署《推进中瑞产业合作战略合作框架协议书》,2019年9月,常州高新区与瑞士联邦科技文化中心签署战略合作协议,中瑞(常州)产业创新园正式对外运营。

就在本月,总投资25亿元的合作产业园二期以崭新之姿启幕,总规划建筑面积约40万平方米,将重点引进新材料、智能装备制造等领域的领军企业,并通过集成电子围栏、无人接驳车、AI监控系统等技术手段实现智能化管理和运营,力争打造成为长三角产业升级赛道上具有国际影响力的示范合作园区。

眼下,常州高新区已吸引美德乐、埃莱普等30家瑞士企业在这里落户扎根,中瑞(常州)国际产业创新园更吸引了35个国际领先的产业项目入驻,总投资超7亿美元、总销售额超70亿元。

“瑞士是世界上创新力最强的国家之一,凝聚着创新思维与工业制造的智慧火花;常州作为‘智造名城’,与瑞士企业的双向奔赴顺理成章。”中国瑞士商会上海主席鸿志远期待,园区能打造出一个样本,以智能制造为动力,助推两国贸易全面升级。

小而美的常州,与精而强的瑞士企业,正彼此成就,也让这座城市快速成为长三角地区瑞士企业集聚度最高的城市之一。

“我们希望,这里不仅是‘引进来的窗口’,更是‘走出去的枢纽’。”常州高新区(新北区)招商服务中心局长助理蒋小丽表示,每年都会与瑞士企业、当地政府联系,不断加深常州与瑞士的链接,不仅让瑞士企业考察、落户、扎根常州,还通过提供更多服务,助力他们把常州当作“起点”,从常州走出去。这,也是这座城市的格局。

一座城,输出“常州方案”

随着中瑞合作的深入,德国、奥地利等德语区企业也将目光投向常州。

“从‘瑞士制造’到‘常州智造’,再到‘全球共享’,这正是中瑞合作的新范式。”常州市新北区商务局副局长李凯表示。

今年4月,常州历史上、江苏近年来单体投资最大的外资项目,卢森堡的安赛乐米塔尔-中国东方集团新能源软磁材料项目顺利完成备案,预计两年半后投入商业运营;比利时高科技企业艾维斯塔控股的亚洲战略首站落户金坛区,成为欧洲新能源企业在中国战略布局的一个重要标志;在常投资已有十年的奥地利企业恩格尔集团,其生产的产品已经返销欧洲……

“我们看中的不仅是常州的新能源产业链,更是这里与国际接轨的营商环境、人才政策和创新生态。”高端电子元器件制造商——伊莎贝棱辉特负责人如是说。

如何让外商宾至如归?位于常州高新区高新广场4楼的瑞士中心去年投入运营。记者看到,展示区里有红酒、护手霜等瑞士品牌快消品,以及园区内瑞士企业的产品,还有洽谈室和会议空间。“每个月我们都会举办对瑞的路演活动。”常州高新区招商局欧美部部长王翊湉介绍说。

常州人的效率更是让外资惊叹。还是医沛生集团,2023年4月,常州生产基地项目完成备案,9月正式破土动工,仅用14个月,厂房主体竣工。投桃报李,医沛生果断增资1亿欧元签约新项目,目前其在常州的总投资额达到最初计划的3倍,医沛生用不断“加码”表示出对这座城市的肯定。

跨越山海,常州与瑞士、与德语区的合作步履不停。截至今年6月,累计在常州投资的德语区国家企业456家,实际使用外资27.52亿美元。

“‘常’伴左右,‘瑞’意进取”,招商人员的这句口号仿佛就是这座苏南“小城”的精气神:用4000平方公里的土地,输出着外资高质量发展的“常州方案”。

新华日报·交汇点记者 付奇 徐维庆/文 邵丹/摄