编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,作为抗战烽火的重要阵地,连云港这片热土曾有多支重要的抗日力量在这里交汇,无数抗战英雄的英名在这里镌刻。新华日报社连云港分社联合连云港市退役军人事务局、赣榆区史志办等单位,一起发动连云港全体市民,从身边的红色故事、纪念设施、抗战物件入手,讲述抗日记忆。让我们根据您提供的线索,用笔和镜头,一起去挖掘、整理、记取,一起去读取中华民族历史中悲壮的一页,以缅怀革命先烈、赓续红色血脉、传承红色基因。

儿等还未出国,是为保卫中国

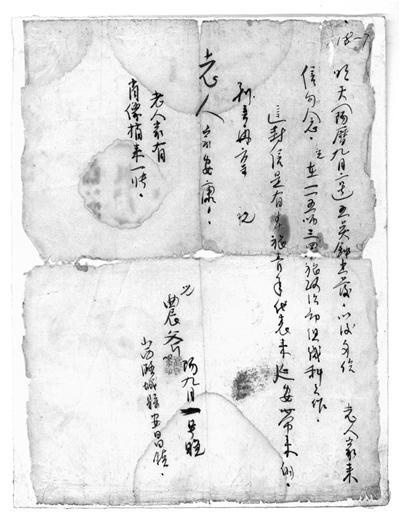

老母亲:

咱家大概得情形,儿也是知道一些,不过是不很详细。因为去年到今年抗战中间,未接到家中的来信。承命的信也未接到的,甚为想念。去年八月间,从甘肃出发恰恰动身那早晨接到儿二姐与永明兄的信。他们责斥儿对家庭不顾及不管的内容,就是说不捎钱回家,可是这是儿二姐的意思。这真太幼稚了,革命的人又不刮地皮,更不敲诈人民,为抗日救国哪里会来的钱?同时就老母亲生活困难,儿想家中有谟、诰二人,一定不会眼巴巴的不理你老人家,儿是走的很远了,可是也不算是十分远。日本鬼子跑到中国打中国人,儿等还未出国,是为保卫中国,大概要到河北去。明天(阳历九月二号)五点钟出发,所以给老人家来信勿念。儿在一一五师三四四旅政治部组织科工作。

余言再续

祝老人家安康

老人家有肖像捎来一张

儿:农斧 叩

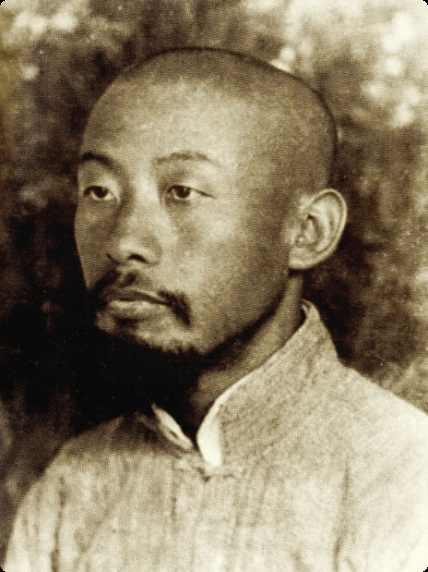

这是一封穿越87年烽火岁月的家书,纸页已泛黄,墨迹仍铿锵。高农斧烈士写给老母亲的文字,在战火纷飞的年代里,承载着“家书抵万金”的厚重情感。字里行间,既有游子对慈母的拳拳思念,更跃动着一位革命者“捐躯赴国难”的赤子丹心。“烽火连月,家书万金;纸短情长,字字千钧。”今天,让我们循着这封家书的指引,重温高农斧烈士短暂却璀璨的一生。

高农斧,原名高承训,于1912年出生在陕西绥德县中角里乡深沟村的一户地主家庭。他幼年进入私塾读书,之后到义合完小读高小。1924年,高农斧考入了省立绥德第四师范学校。1926年,高农斧在学校加入了共青团,放假回到家乡时,他还在深沟村建立了共青团支部。

1927年,高农斧加入中国共产党。同年8月,国民党反动当局查封了第四师范,高农斧遂回到家乡,担任共青团绥德东区书记。为便于开展工作,他挑起货郎担,并请本村贫农子弟高克恭做帮手,走乡串村,以卖货为掩护进行宣传鼓动工作。当时人们不了解高农斧的真实目的,还指指点点议论,说一个财主家的阔少爷、洋学生,竟干货郎这种吃苦受累的活,实在没出息。

1934年,绥德县东区、南区的土地革命运动开展得如火如荼。高农斧没有丝毫犹豫,率先从自己家入手,把自家的大部分窑洞、土地、粮食、牲畜都分给了贫苦农民。紧接着,他还参与了镇压自己亲叔父和亲叔伯兄弟的革命行动。

1934年下半年,高农斧调任绥德县委秘书。1935年9月,他参加了中国工农红军,担任红第十五军团七十八师政治部民运科长。全民族抗战爆发后,高农斧任八路军第一一五师三四四旅六八八团政训处(10月改称政治处)民运股股长,后来又升任第三四四旅政治部民运科科长,还随部队参加了平型关战役。1938年8月,他调任第三四四旅政治部组织科长。9月1日,他请前往延安参加青年代表会的程世清捎回3封家书,表达了自己愿血洒疆场以及对革命事业忠诚不二的决心。对于家庭问题,他坚定地表示:“我是一点也不济事的,我想你们也知道的——为革命牺牲一切。”不久后,部队开赴河北省涉县地区与日军作战,高农斧接任第三四四旅新兵团的政委,他用自己投身革命的切身体会去教育、感染新兵,让这个团成为了一支政治过硬、军事善战的主力部队。

1941年9月,第十旅奉命由第四师归建第三师,开进淮海区。根据中共中央华中局的指示,部队要在淮海区扎根,实行主力地方化。高农斧和旅长刘震一同从淮海区旅部陈圩子驻地赶赴华中局和新四军军部所在地盐阜区,受到了刘少奇和陈毅的热情接待。刘少奇、陈毅向他们表示,为适应新的斗争环境,迎接更为残酷的战斗,第十旅必须在淮海地区扎根,实行主力地方化,这是坚持和发展抗日根据地、壮大人民武装的正确道路。现在一个旅“化”下去,过不了多久,将会有两个旅、三个旅甚至更多的旅发展起来。刘震与高农斧回到第十旅传达华中局领导的指示后,部分同志对此不太理解。高农斧不仅利用会议和集体场合去宣讲主力地方化的必要性和紧迫性,还深入到团、营以及基层连队,通过谈心的方式,逐个去做大家的思想工作,让大家情绪高涨、精神振奋。

1941年10月,第十旅兼淮海军区,旅长兼军区司令员为刘震,中共淮海地委书记金明兼任政委,副司令员是覃健,副政委为吴信泉,参谋长是沈启贤,政治部主任则由高农斧担任,实行党政军一元化领导。高农斧对政委金明极为尊重,经常主动请示汇报工作,积极介绍部队情况,并随时提供具有“参谋”价值的意见。

1942年11月,淮海军区改为苏北军区淮海军分区,刘震任第十旅旅长兼军分区司令员,金明继续担任政委,高农斧仍任政治部主任。该年11月15日,日伪军7000余人采取分进合击战术,分四路对淮海根据地展开大规模“扫荡”。基于新的斗争形势,中共淮海区委决定组建4个中心县委,将主力部队和地方武装整编为4个支队,高农斧出任第二中心县委书记兼第二支队政委。面对日伪军的“扫荡”,高农斧抱病率领二支队主力,协同县、区、乡武装以及民兵联防队,积极开展反“扫荡”斗争。他们夜夜出击,破路炸桥,袭击孤立的敌据点,一个星期内便把敌人修筑的十字交叉公路大部分破坏,成功摧毁了敌人“接点连线”的图谋。在这之后,高农斧同支队长张万春、副支队长冯志湘率领第二支队开展拔据点战斗,并发动县区武装和基干民兵采用“冷枪战”“土炮战”“火鸡阵”等游击战形式,将日伪军拖得疲惫不堪,最终粉碎了敌人的“扫荡”。

1943年3月底,党组织决定调派高农斧前往延安学习,这其实也是考虑到他当时重病在身、体力难支,想给他一个休养的机会。尽管高农斧体弱多病,但他在前往延安时,仍依照组织规定,在山东留下了自己所骑的马匹;过平汉线时,又留下了身边的警卫员。他如同普通战士一般,身背背包,每日徒步行军近百里。回到延安后,高农斧进入中央党校二部学习,并担任了学员队党支部书记。

1944年10月14日,高农斧在延安病逝,年仅32岁。高农斧逝世后,党中央机关报《解放日报》发布了讣告,并且刊登了霍维德、张毅忱、尤奋涛等同志的悼念文章。

新华日报·交汇点记者 赵芳

通讯员 祝庆

节选自:抗日战争纪念网