近日,由江苏省人民政府办公厅发布的《江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划(2025—2027年)》中提出“打造VR(虚拟现实)大空间”等新场景。如今,VR技术在文旅行业的应用愈发广泛深入,从沉浸式的历史场景复原到互动式的文化体验展示,为游客带来了前所未有的感官冲击与参与乐趣。这种技术与文旅的深度融合,不仅让尘封的文化遗产“活”了起来,更以创新形式拓宽了文旅产业的边界。

游客从“看故事”变为“走进故事”

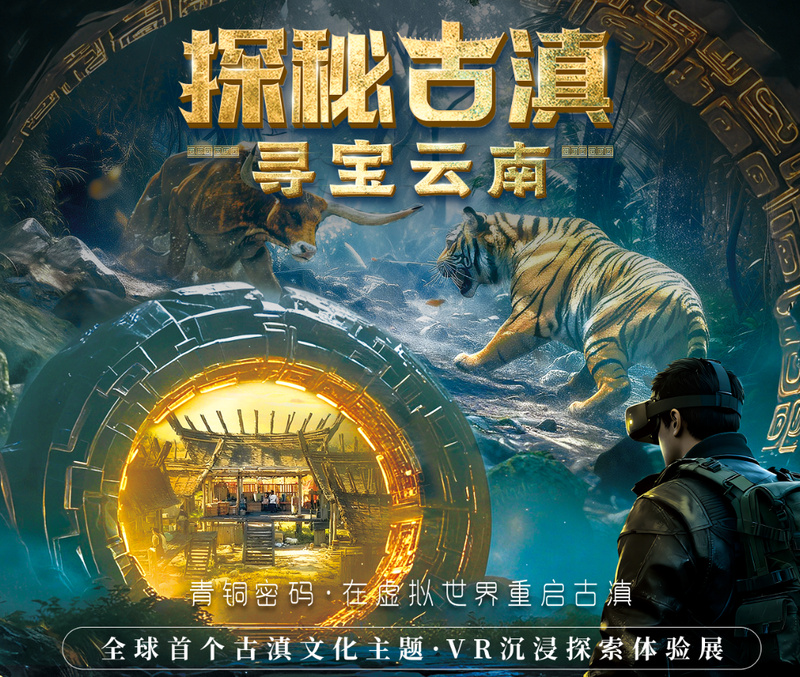

从祭祀场面的铜贮贝器,到春耕仪式的农田,再到神秘的山林和秘密矿洞;途中,遇见古老的部落仪式、独特的建筑遗迹、巧夺天工的手工艺品;还能运用虚拟的考古工具分析古滇文物的纹理与符号,根据线索拼接出“牛虎铜案”,参与到祭祀仪式的互动中……在南京六朝博物馆,记者戴上VR眼镜,沉浸式体验《探秘古滇:寻宝云南》,“我”仿佛与千年之前的古滇人面对面交流,解开古滇文明中关于信仰、工艺、生活方式等方面的谜团。

在最新开展的“遇见达利·梦想与想象”特展中,六朝博物馆设置“幻旋之门”VR互动体验项目,包含与特展相关的爱丽丝梦游仙境等四个不同主题,让观众以可感、可知、可交互的方式开启博物之旅。记者看到,在VR大空间体验区,参与者们头戴VR设备,地面上铺设着带有感应功能的地垫,随着人们的脚步移动,会触发相应的虚拟场景变化。“我就像穿越回到几千年前,头脑里不断回放着在虚拟世界里经历的种种奇妙场景刻,画面细腻逼真、音效氛围感拉满,太震撼了。”一名游客称深刻感受到了科技与艺术完美结合的魅力。

该项目的出品与制作方深圳元象信息科技有限公司是国内少数具备 VR 大空间全链路能力的企业,打造了覆盖“剧本孵化→内容制作→技术集成→线下运营”的一站式链路,集“内容、技术、运营”三位于一体。

“我们还推出了VR体验的世界名著系列,包括《海底两万里》《一千零一夜》《爱丽斯梦游仙境》等,将书中的图文描述转化为栩栩如生的沉浸式场景,观众可以在体验VR的过程中更沉浸地了解名著故事内涵,和主人公亲密接触。”该公司文旅行业经理周宇轩告诉记者,目前已与江苏的文化地标包括南京玄武湖、南京六朝博物馆、无锡博物院、无锡惠山古镇、江阴市博物馆、中国海盐博物馆等博物馆、景区合作。从去年7月开第一家门店,目前全国门店总数已经达到260家了。在苏州常熟沙家浜景区,戴上VR眼镜,可瞬间穿越到赤水河畔。炮弹轰鸣的物理冲击、硝烟弥漫的触觉反馈,游客可“持枪”冲锋,感受真实战场的震撼,仿佛置身1935年的烽火岁月,见证红军“四渡赤水”的军事奇迹。

常熟市沙家浜文化投资发展有限公司总经理邱蘋介绍,红色文旅项目——《长征・四渡赤水》今年7月开启试运营,用VR技术与实景演艺重构1935年那场“长征史上最神奇的战役”,并采用“角色任务制”设计:游客可能是传递情报的通信兵,或是掩护战友的机枪手。在完成任务的过程中,深度理解长征战术智慧,让游客从“看故事”变为“走进故事”,在枪林弹雨中亲历历史。目前在小红书、抖音等平台矩阵式推广,曝光量超20万,点赞量破万。

在钟山风景区《盛世大明》VR沉浸探索体验展中,明都城的一切变得触手可及;在扬州中国大运河博物馆,“运河奇境”VR大空间沉浸式体验探索展热度持续飙升;在徐州博物馆《石窟上的王朝》VR文化探索之旅中,观众可以在虚拟世界中以“亲历者”的视角感受北魏时期云冈石窟的场景……一个个精彩的VR体验展,让历史与文化“活”了起来,让游客从旁观者变为亲历者,在沉浸互动中深度触摸文化根脉,为大众开启别样的文博之旅。

应用场景日益广泛,促进跨界融合

VR在文旅领域的应用场景正日益广泛,促进多业态跨界融合,催生新型消费形态。

“本地线上曝光量超过100万人次,探店达人视频发布量达到300+条,用户种草笔记量达到200+篇,到店客流量破万。运营期间家庭复购率超38%,已成为长三角地区文旅融合的创新标杆,开创了文物空间与数字科技共生发展的新模式。”大华大戏院新街口店负责人王永飞告诉记者。

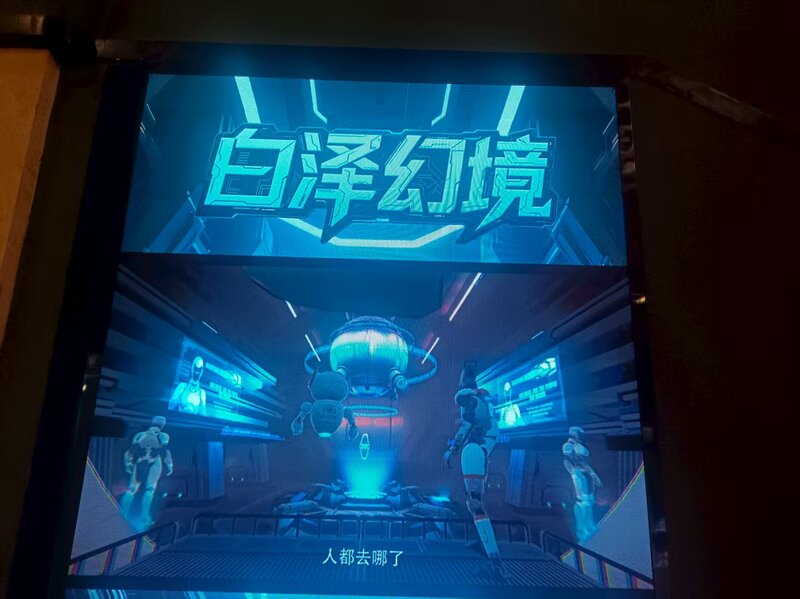

据了解,今年年初,南京新街口的大华大戏院推出“白泽幻境VR大空间剧场”,面积达700平方米,这是全国首个影院场景下的VR大空间体验项目,已经上线了在《祖国疆域·深空》《昭陵探秘》《海洋奇幻之旅》多部VR影片,涵盖了科幻、探险、自然等多个备受观众喜爱的热门领域。戴上VR眼镜,可立即开启海洋、太空等各种奇幻之旅,观众不只是观看者,而是化身“片中人”,融入故事情节之中,在电影里行走、感受、体验、互动。王永飞介绍,目前国内VR电影大空间总数已超过100家,显示出该业态的快速发展。

VR可让你足不出户,身临其境看遍博物馆或景区全景。

“我们对全国范围内大量红色场馆及相关景区开展了高精度全景数据采集工作,包括对场馆的建筑格局、展陈布局、文物细节乃至光影氛围进行全方位捕捉,将实体空间的每一处特征精准转化为数字信息,最终构建出与真实场景高度吻合的虚拟环境。”南京睿诚华智科技有限公司董事长齐海龙告诉记者。

戴上VR眼镜,“踏入”虚拟场馆大门后,眼前的交互界面简洁清晰,只需轻击虚拟按钮,即可根据自身需求自由切换参观视角,既可以宏观浏览场馆的整体架构,也能聚焦于某一展柜中的珍贵文物、某幅壁画的细节纹理。与此同时,讲解员的声音清晰细腻,从历史背景、文物故事到精神内涵娓娓道来,实现了视觉聚焦与听觉解读的实时联动。

“从文旅角度来看,VR技术的兴起带来了诸多变革。它极大地拓展了适用场景,为游客提供了全新互动方式。”南京芯视元电子有限公司副总经理张俊举例。以往游客拍照、拍视频或直播时,手持手机操作不便且存在安全隐患;现在戴上VR眼镜,这些问题迎刃而解。更有趣的是,VR还能实现“虚拟涂鸦”。现实中,游客在景区乱刻乱画是不文明且不被允许的行为,但在虚拟空间里,只需扫描二维码进入特定区域,就能自由写字、拍照留念。后续游客进入该虚拟空间时,也能看到之前留下的痕迹,这种新颖的方式既满足了人们的表达欲,又保护了实体景区环境,让旅游体验更加丰富多元。

王永飞表示VR技术与旅游融合催生了诸多新业态,如VR主题乐园(如北京“SoReal超体空间”)、沉浸式演出(如《归来三峡》融入数字技术)、虚拟旅行平台以及沉浸式餐厅等。这些新体验能有效延长游客停留时间,拉动二次消费,形成“观影+消费”的联动效应。VR等数字技术有助于打造数字藏品(如龙泉青瓷借助区块链技术化身数字藏品)、开发IP衍生品,从而重构文旅价值链,为产业注入新质生产力。

智能化发展推动VR体验感提升

“VR大空间在本年度实现快速发展,智能化3D引擎的技术突破与迭代升级是关键支撑。”今年刚落户无锡国家数字电影产业园的粒界科技创始人吴小毛表示3D引擎是VR大空间的“幕后功臣”。

智能化3D引擎显著提升了VR大空间的沉浸体验质感。以往VR大空间场景中,常存在建模粗糙、画面模糊、交互卡顿等问题,难以让用户形成深度沉浸感。如今,智能化3D引擎凭借先进的渲染技术,可构建出细节丰富、还原度高的虚拟场景。阳光照射、物体反光等光影效果能随场景互动实时变化,即便在大范围虚拟空间内进行移动等操作,画面也能保持流畅,无延迟卡顿现象。更关键的是,智能化3D引擎有效降低了VR大空间的内容创作门槛与成本。以往构建虚拟商场、虚拟教室等场景,需专业技术人员进行复杂的代码编写与模型调试,不仅耗时久,且成本高昂。当前,智能化3D引擎已经可以与AI充分融合,让AI大模型能更全面地理解3D引擎的基础功能、更灵活地调用各种工具,辅助人类完成工作。由此,设计师调整场景元素时,相关光影、材质变化可即时呈现,大幅提升了创作效率。

在此基础上,VR大空间得以突破“小众高科技”的局限,广泛应用于多元领域。吴小毛透露,目前粒界科技部分营收来自智能终端,包括车、手机和XR(包括VR/AR/MR)设备;部分营收来自混合现实互动,主要是与展馆、园区、文旅、教育等行业的合作,提升消费者与场景的互动与参与感。

“从虚拟场景的图像解码、实时渲染到画面输出的全流程,都依赖芯片的算力支撑,其技术性能直接决定了VR设备呈现虚拟世界的清晰度、流畅度与沉浸感。”张俊表示,公司长期深耕VR芯片研发领域,这一核心组件堪称VR设备的“心脏”,成本约占VR眼镜总成本的一半,成为影响VR设备普及的关键因素。

回顾VR行业的发展历程,2016年被公认为“VR元年”,但行业陷入一段低潮期,张俊认为背后的原因与芯片技术的滞后有关,芯片算力不足,无法承载高分辨率虚拟场景的处理需求,严重影响沉浸体验。随着近年来芯片技术的持续突破,这一行业瓶颈被成功打破,让VR设备的体验质感实现质的飞跃。

当然,VR技术在发展过程中仍面临着诸多深层次的挑战与局限。

周宇轩认为,在硬件体验层面,VR设备仍存在显著的优化空间。当前主流VR眼镜普遍带有一定重量,长期佩戴时易对脸部形成压迫感,同时给颈部带来持续负担,导致用户出现疲劳不适的问题。此外,头盔与面部的接触区域散热性能欠佳,长时间使用后热量易积聚,引发闷热感,严重影响佩戴的舒适度,轻量化设计与人体工学的适配性仍需进一步打磨升级。

而在VR内容的制作与落地环节,技术瓶颈同样突出。尤其在大规模动态场景与多人互动场景中,实时渲染技术的不足成为关键制约因素。目前的技术水平尚难以支撑数十人规模的组队同步游玩,这一问题的解决不仅依赖于渲染技术的突破,还需要设备的运算运载能力、网络传输的稳定性与效率等多方面进行协同升级。

“VR技术正以革命性力量深度融入文旅产业,从体验、传播、运营等多维度重构行业生态,为文化传承与旅游发展注入强劲数字动能。”南京信息工程大学人工智能学院(未来技术学院)前院长、元宇宙研究院院长潘志庚表示,它通过大空间技术创造极致“在场感”,将消失的文明遗址、珍贵文化遗产以高精度建模重现,更依托影视、民俗等IP打造剧情化交互场景,推动体验从“被动观看”向“主动参与”升级。在产业层面,VR激活商场、影院等存量空间,以轻资产模式降低运营与体验成本,重塑“影视+文旅+游戏”的融合业态。同时,它架起文化传播的跨国桥梁,助力中国文旅IP走向世界。可以说,VR不仅是文旅体验的“放大器”,更是产业创新的“催化剂”。

新华日报·交汇点记者 杨民仆

图片由受访者提供