2025年9月10日,美国犹他州奥雷姆市的犹他谷大学演讲现场骤然传来枪声。31岁的保守派青年领袖查理·柯克(Charlie Kirk)正在台上回应有关大规模枪击案的问题,话音未落便被子弹击中颈部,倒在三千名观众注视之中。几小时后,他被确认死亡。

从白宫到国会,从共和党到民主党,这起校园枪击迅速被推到全国政治漩涡的中心。被子弹击倒的同时,柯克,这位以敢言和争议著称的青年领袖,也让美国社会的撕裂赤裸裸地暴露在世人面前。

非传统的政治菁英:柯克是何许人也?

1993年出生的柯克,是美国近年来最具代表性的青年保守派人物之一。

他的经历与传统的政治菁英截然不同:没有名校文凭,也没有从政世家的背景,却在18岁时走上了公开政治舞台。2012年,他创立了“美国转折点”(Turning Point USA,简称TPUSA),从一个地方性的学生社团起步,逐步发展为覆盖全美的青年保守派网络。十余年间,TPUSA在数千所高中和大学设立分会,每年举办的大型会议吸引数以千计的学生参加,共和党重量级人物频频到场。

柯克很快成为这一组织的核心人物。他深知青年群体需要不同于传统的政治表达,于是将政治活动包装得更具舞台感和传播性。TPUSA的峰会往往更像是一场文化盛会:灯光、演讲、社交媒体传播共同构成了一种新的政治形式,使保守派运动摆脱了沉闷的刻板印象,在年轻人中获得了前所未有的号召力。

与此同时,柯克也凭借个人风格不断扩大影响。他以直接、简短、充满对抗性的语言,在移民、枪支、性别与宗教等敏感议题上抛出鲜明观点。在校园,他与学生正面交锋;在网络,他通过播客、视频节目和短视频实现更大范围的传播。在TikTok、Instagram、YouTube和X平台,他积累了数百万粉丝。皮尤研究中心的调查显示,美国年轻人获取政治新闻主要依赖社交媒体,这一环境也让柯克始终保持高度曝光。

在思想立场上,柯克自称延续里根式保守主义,但实际更具草根色彩。他强调宗教信仰和传统家庭价值,在经济领域批评金融资本和大企业,在文化议题上坚决反对多元、公平与包容(DEI)政策。他将这些立场塑造成“挑战建制”的姿态,从而吸引了部分对现状心存不满的青年。

对于柯克的评价,美国舆论始终分歧明显。《大西洋月刊》认为,他的崛起意味着青年保守主义已从边缘走向主流,而《纽约时报》则批评他在客观上加剧了社会分裂。褒贬之间,折射出的是美国社会在文化与政治议题上的深刻对立,而柯克本人也正是这场对立最直观的象征。

政治同盟:柯克与特朗普阵营的“深度绑定”

理解柯克的地位,就必须理解他与特朗普之间的关系。

2016年总统大选期间,柯克和他创立的TPUSA率先公开支持特朗普,这是组织第一次从校园走向全国舞台。此后几年,TPUSA在共和党竞选动员中扮演了越来越关键的角色。外媒报道显示,该组织在亚利桑那、佛罗里达等关键州推动了大规模的青年选民登记,被认为在当地选情中产生了实际影响。

随着特朗普执政,柯克逐渐进入共和党的核心圈层。他曾多次走进白宫,与幕僚参与政策讨论,再将要点转化为面向数百万追随者的传播内容。特朗普本人更是频繁出席TPUSA的会议,对柯克的工作给予公开支持。

柯克在保守派阵营中承担了独特的功能。他擅长将特朗普的政治口号转译成年轻人熟悉的文化语言,借助短视频、播客和辩论片段在社交媒体上迅速扩散,让“反觉醒”“捍卫传统价值”等议题进入大学校园和网络舆论场。这种“扩音器”式的作用,使他成为共和党吸引青年群体时不可替代的一环。

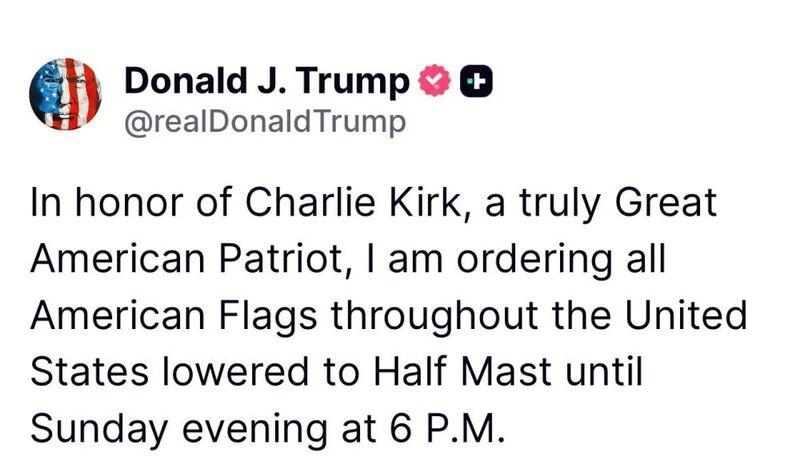

当地时间9月10日,在确认柯克遇难后,特朗普第一时间通过社交平台发声悼念,称其为“真理与自由的殉道者”,并下令全国所有美国国旗降半旗直至周日晚。随后,他还宣布将追授柯克总统自由勋章。

美国副总统J.D.万斯在第一时间取消了原定的9.11纪念活动,通过副总统专机“空军二号”将柯克的灵柩从案发的犹他州带回了柯克生前位于亚利桑那州凤凰城的家中。白宫及共和党内部的许多高层、顶尖保守派领袖、特朗普家族成员也都在公开场合表达了对他的怀念与敬意。

可以说,柯克的倒下,不仅让特朗普失去了一位盟友,更让整个保守派失去了一块承载青年动员的关键拼图。

暴力循环:美国社会深陷枪支暴力泥潭

柯克的政治标签,与美国枪支文化紧密相连。

他曾振振有词地为持枪权辩护,甚至把桑迪胡克小学枪击惨案归因于“老师手里没有枪”,并坚称“危险的不是枪,而是你手里没有枪”。这套逻辑曾广受追捧,但当他本人终究死在了他所拥护的美国持枪政策之下时,理念与现实的强烈反差,却恰恰揭示了美国枪支困局这一顽固现实。

当地时间2025年9月10日,查理·柯克在犹他山谷大学演讲 图源:央视新闻

事实上,美国社会早已深陷枪支暴力的泥潭。非营利机构“枪支暴力档案”(GVA)数据显示,2024年全美发生近500起大规模枪击案,造成超过1.5万人死亡、3万人受伤。另一方面,政治暴力也呈现出扩散态势。据统计,2025年上半年,美国记录在案的政治动机攻击事件高达150起,几乎是2024年同期的两倍。柯克的遇害,则为这条不断拉长的暴力清单画上了最新一笔。

更令人担忧的是,除了制造恐惧,枪支暴力还在资本市场上形成一种特殊的“逆向逻辑”:过去十余年,每一次大规模枪击案都曾带动枪械企业股价上扬。2012年桑迪胡克惨案发生后一周,史密斯·韦森股价上涨18%;2017年拉斯韦加斯枪击案造成58人死亡,却让斯特姆·鲁格公司股价短期内上涨12%。类似的情况在柯克遇刺后再度重演:史密斯·韦森股价当日收涨6.7%,五天内最大涨幅超过16%;斯特姆·鲁格公司在事后五天内最大涨幅为6.45%,枪企GrabAGun股价在10日当天上涨9.4%。

对此,美国福布斯新闻网曾援引专家分析称,每一次大规模枪击案,都会触发新一轮“恐慌性购枪潮”。一部分民众出于人身安全的担忧选择购枪,另一部分则担心未来控枪政策收紧,提前囤枪。正因如此,悲剧、恐慌与购枪之间形成了一个循环往复的链条,也让美国社会在枪支问题上愈陷愈深。

余波未了:美国极化发出警报

柯克之死在美国社会引发持续震荡。警方在案发两天后逮捕了22岁的嫌疑人泰勒·罗宾逊,并确认其与现场证据相符。犹他州州长斯潘塞·考克斯将这一案件定性为“政治暗杀”,并警告政治极化正在带来越来越直接的暴力风险。

围绕事件的解读,很快分化为党派对立的镜像。共和党普遍强调这是一起“针对保守派的攻击”,并呼吁将其铭记为“捍卫言论自由的殉道者”;部分议员甚至把责任直接指向民主党和所谓“激进左翼”的煽动。民主党阵营则强调枪支泛滥与制度漏洞才是根源,批评共和党回避控枪议题。

社会层面的“撕裂”同样明显。一些企业和高校因员工或教师在社交媒体上对柯克之死发表“负面言论”而采取停职或解雇措施,随即引发争议。据CNN报道,保守派支持者还建立网站,收集并公布部分人士的个人信息,指责他们“庆祝柯克之死”。

学界普遍认为,这起案件已成为衡量美国社会撕裂程度的一个标志性节点。约翰斯·霍普金斯大学的研究指出,美国的极化已不再停留在政策分歧,而是转向身份对立和敌我划分,从而增加暴力爆发的可能性。中国人民大学国际关系学院教授刁大明在接受央视新闻采访时也表达了类似观点:美国社会因为不同立场而被彻底撕裂,彼此对峙已演变为最大化打击对方、最大化捍卫自身利益的零和格局。

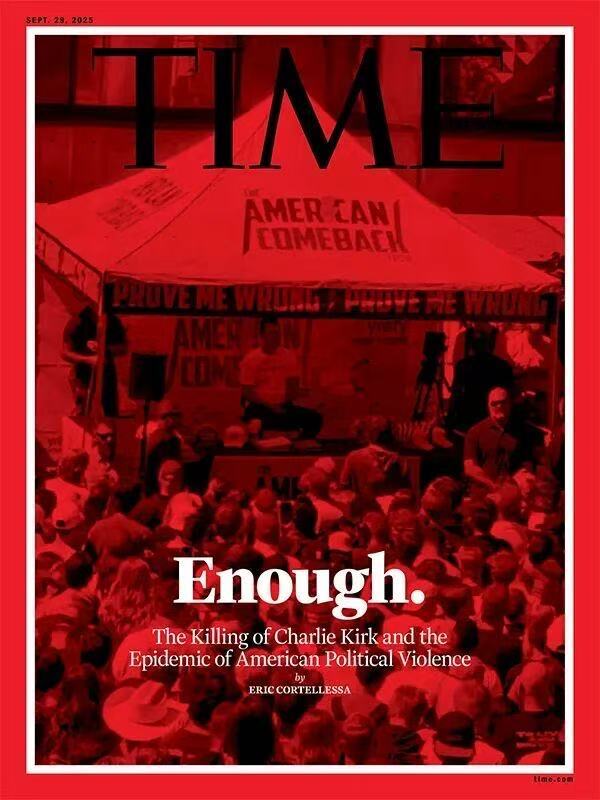

与此同时,媒体和舆论也在发出警告。CNN主持人艾比·菲利普直言:“如果说这个国家有一件事大家都认同,那就是美国已经支离破碎。”《时代》周刊则以大字标题《够了》(Enough)作为封面,凸显社会对政治暴力循环的焦虑。

对此,有观察人士提醒,柯克之死可能成为美国政治的分水岭:一方面,它有可能推动校园安保与社会治理的收紧,迫使两党在公共安全议题上寻求最低限度的共识;但另一方面,更现实的可能是,它会被继续卷入党派叙事,成为保守派动员的象征与自由派批评的靶子,在仇恨与反仇恨的循环中反复被消费。

但无论走向如何,这起刺杀案都让美国在极化道路上又走出沉重一步:当大学讲坛不再安全,自由辩论以枪声收场,美国赖以存在的“开放对话”无疑正在遭遇前所未有的威胁。

新华日报·交汇点记者 张洁茹 李璞

资料来源:央视新闻、央广网、环球时报、澎湃新闻、第一财经、环球网、极目新闻、中国日报、红星新闻、长安街知事、中国新闻网、观察者网、上游新闻等