9月14日晚,网友“LIV元宝”发文称,母亲上午9点外出散步时误踩到化学品氢氟酸,当场便无法行走,送医后被确诊氢氟酸中毒。下午3点开始出现心脏衰竭、呼吸停跳,送入ICU后当晚心肺功能衰竭,最终离世。

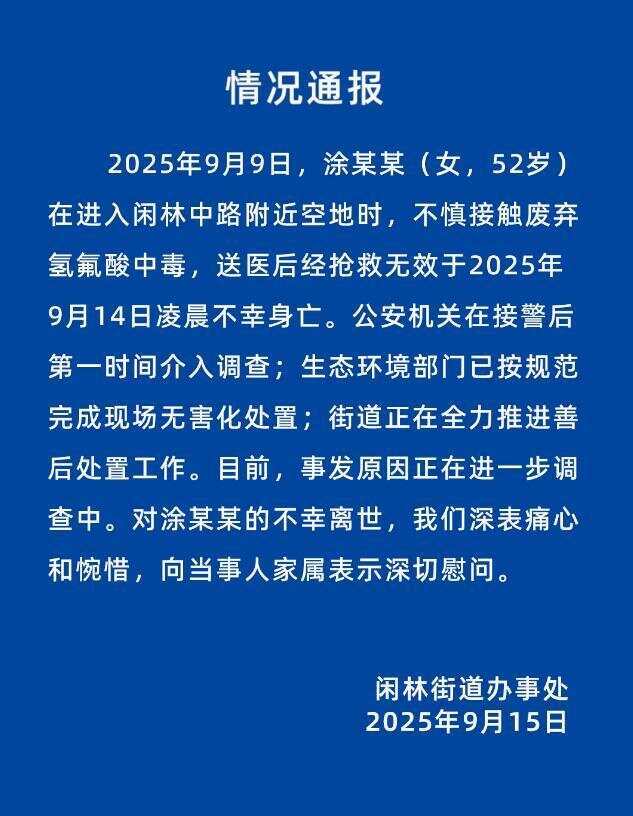

对此,官方给出相关情况通报。通报中写道:

2025年9月9日,涂某某(女,52岁)在进入闲林中路附近空地时,不慎接触废弃氢氟酸中毒,送医后经抢救无效于2025年9月14日凌晨不幸身亡。公安机关在接警后第一时间介入调查;生态环境部门已按规范完成现场无害化处置;街道正在全力推进善后处置工作。目前,事发原因正在进一步调查中。

无色透明却致命,氢氟酸为何被称作“化骨水”

据资料,氢氟酸是氟化氢气体的水溶液,是一种无色、有刺激性气味的气体,在水中溶解后形成无色透明的液体。

其酸性比盐酸、硫酸等常见的强酸要弱,但具有极强的腐蚀性,能够腐蚀玻璃、陶瓷、金属等,甚至侵蚀人体坚硬的骨骼,因此也被称为“化骨水”。

对皮肤、眼睛、黏膜等具有严重的刺激和腐蚀作用,吸入高浓度的氢氟酸蒸气可能导致严重的呼吸道损伤,如果接触到人体,巴掌大面积就有可能致命。

正因为其危险性,氢氟酸在实验室中的存储和操作有着严格规范:通常需密封存储在塑料瓶中,并放置在阴凉处;操作时,工作人员必须佩戴专业防护装备,严防氢氟酸蒸气吸入或液体接触皮肤,因为一旦接触,轻则造成皮肤深层组织损伤,重则直接危及生命。

《中华烧伤与创面修复杂志》2022年发表的《氢氟酸烧伤救治研究进展》一文更明确指出,氢氟酸烧伤是临床上极为紧急的状况,即便只是小面积接触,患者也有可能在数小时内死亡,足见其毒性之强。

主要用于半导体、玻璃加工等工业领域

氢氟酸虽危险,却也是多个产业不可或缺的原材料。在半导体制造中,它被用于清洗硅片表面;在玻璃蚀刻、金属除锈、石油催化、牙科材料加工等多个行业,氢氟酸都承担着重要角色。也正因为用途广泛,它被列入《危险化学品名录》,须在具备资质的企业、实验室中使用和处置。

然而,一旦操作不当或管理失控,其伤害往往极为严重。业内人士指出,从事半导体、金属处理、玻璃加工、珠宝倒模等行业的工作人员,均是氢氟酸高频接触者,必须全程佩戴丁基橡胶防化手套、护目镜、面罩和防酸围裙,并配备紧急冲淋设施与急救包。一旦泄漏,必须按规定封控、处理和上报。

那么,普通人若不慎接触氢氟酸,该如何自救?医生强调,第一时间用大量清水持续冲洗20至30分钟是关键,可初步稀释毒液、减缓渗透。随后应立即就医,并如实告知医护人员接触物质,以便实施钙剂补充、血液净化、创面处理等进一步救治。若现场无水源,应以干毛巾拭去污染物,避免涂抹药膏或盲目中和,以防二次伤害。

虽然氢氟酸在生活中并不常见,但类似腐蚀性较强的物质——如洁厕剂中的盐酸、草酸、烧碱等,也同样具有伤人风险。医生提醒,在使用强清洁剂时,同样要佩戴手套、避免直接接触皮肤和呼吸吸入。

类似案例频现,监管漏洞亟待补齐

女子散步时误踩氢氟酸致死,引发了更深层的疑问:剧毒化学品为何会出现在居民区?按照规定,氢氟酸的生产、运输、使用和处置环节均需严格登记备案,严禁随意丢弃。但现实中,漏洞依然存在。

在此次事件发生后,有媒体调查发现,在部分电商平台上,仍能轻易搜索到“氢氟酸溶液”“HF清洗剂”等商品,售价从十几元到几十元不等,月销量甚至过千。商品页面往往只提醒“戴手套操作”,却未标注通风、防护和废液处理要求,还附有“买家默认具备化学常识”的免责条款。

不仅如此,新华日报·交汇点记者梳理发现,类似事件此前也有发生。今年1月,福建泉州一男子因未佩戴专业手套,在家中清洗陶瓷花纸时手指被氢氟酸灼伤。2018年,浙江浦江县一名环卫工在清理垃圾时,双手接触到氢氟酸液体被严重腐蚀。由于垃圾来源复杂,当地城管虽开展排查,但最终未能追溯遗弃者。事实表明,一旦危险化学品流入公共环境,后果难以预测,更难以追责。

根据法律规定,违规丢弃氢氟酸不仅违反环保法规,情节严重的还可能触犯刑法中的“污染环境罪”或“危险作业罪”。业内人士指出,危险废物处置应实行全流程监管,涵盖企业登记、运输车辆到接收单位的完整链条,确保全程可追溯。只有严格执行制度、压实责任,才能避免“流浪的化骨水”再次出现在市民生活空间。

多说一点:

公共安全事故,不能止于“事后叹息”

这起不幸的事件,让很多人第一次知道了氢氟酸这种化学品。如此剧毒化学品,为何会出现在居民散步的区域?是许多人心中的疑问。

要知道,氢氟酸作为危险化学品,从生产、储存、使用到运输、废弃处置,每一个环节都有明确的规范和要求。如今它藏在不起眼的容器里,出现在散步可及的公共区域,究竟是附近工厂违规倾倒?还是个人私自储存后遗忘丢弃?都需要查明真相。

涂女士的遭遇也暴露出在某些时候,某些角落,危险化学品管理的规章制度似乎成了一纸空文,未能切实有效地执行。一些违规操作导致的风险隐患,就如同一个个“致命陷阱”,隐藏于日常生活之中,危及我们的安全。

悲剧背后,还有应急知识普及的短板。如今社区、学校的安全宣传,极少提及危险化学品的相关防范和急救知识。然而这类“小众”危险,一旦发生便是致命,相关的科普教育亟待补齐,让大家能掌握基本的自我保护技能。

生命的代价太过沉重,但更应成为彻底整顿危险化学品管理的契机。公共安全无小事,只有当严格的规章制度不再停留在纸上,而是成为切实执行的保护措施,才能避免类似悲剧再次发生。

新华日报·交汇点记者 孔婧 张洁茹

部分资料来源:南方日报、广州日报、闲林街道办事处、丁香园、看看新闻、澎湃新闻、潮新闻等