9月20日,“苏超”第12轮连云港队将客场挑战盐城队。当绿茵场上的球员即将为荣誉拼搏时,这两座被“盐”串联千年的城市,早已超越了“对手”的定义。

从西周盐灶的袅袅炊烟到现代盐场的智能机械,从盐仓城的古运码头到黄海湿地的候鸟翩跹,连云港与盐城的“盐”缘,藏在历史的肌理里,显在当下的发展中,也融在市井的烟火间。这场赛事,更像是一次跨越时空的“盐文化对话”,让我们循着盐的印记,读懂双城共生共荣的故事。

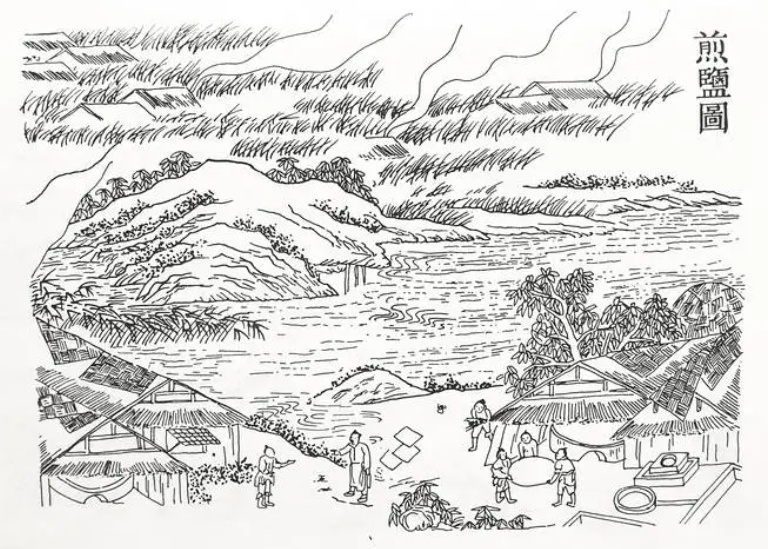

翻开江苏盐业史,连云港与盐城的名字,自源头便紧密相连。2023年8月,连云港板浦尤庄遗址的考古发现,为这份羁绊写下了最早注脚——遗址中出土的盐灶、淋卤取卤遗迹,以及伴随的大量陶器,实证了连云港早在西周便已开启产盐史,将江苏产盐的历史锚定在3000年左右。彼时古人独创的“淋煎法”,至今仍显匠心:在海边咸地布撒稻麦稿灰或芦茅灰,借露气与盐分反应析出盐花,再以海水灌淋制取人工卤水,最后入锅煎煮成盐。这一套完整的制盐流程,是先民适应海洋环境的智慧结晶。

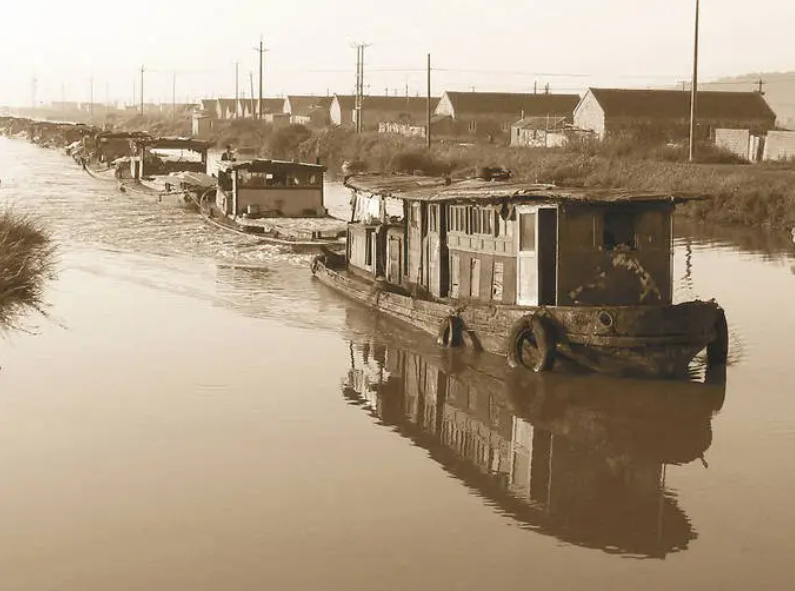

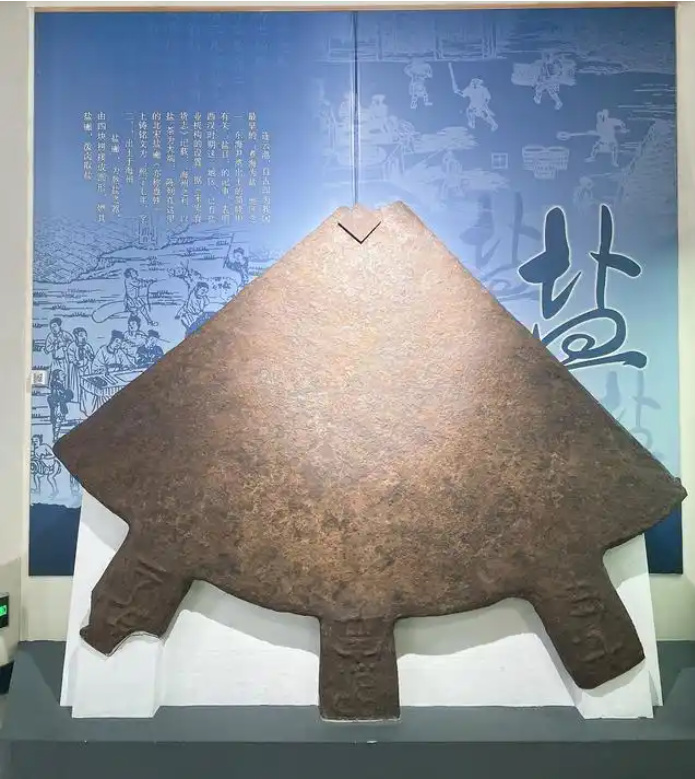

而在连云港赣榆区海头镇,盐仓城的遗址则见证了盐业的规模化发展,这里是产盐、储盐、运盐的核心枢纽,凭借丰富的海盐资源与水陆联运的区位优势,西汉时便成为“海盐屯集装船,转运天下”的重要节点。到了宋代,连云港莞渎盐场更是迎来制盐技术的革新——采用由汉代“牢盆”演变而来的“盘铁”制盐。如今,连云港市博物馆收藏的一块北宋熙宁七年盐鐅,因其存世量极少,成为见证这一技术的“活化石”,静静诉说着当年盐业的繁盛。

盐城的盐史,同样厚重绵长。战国后期,盐城一带属楚,《史记・货殖列传》中“东楚有海盐之饶”的记载,印证了这里早期的盐业地位。汉武帝元狩四年,朝廷在此设“盐渎县”,“盐渎”即运盐之河,直白道出此地与盐的紧密关联;东晋义熙七年,“盐渎县”改称“盐城”,这一名称沿用至今,成为中国地名中少见的以“盐”为名的城市。

元代,盐城的盐业发展达到顶峰。当时两淮地区共有29处盐场,年产盐380万石,居全国产盐区之首,而盐城境内的13处盐场,年产盐量便达290万石,占淮盐总产量的76%。“两淮盐税甲天下”的美誉背后,盐城的贡献举足轻重。如今,盐城大地上留存的新兴场唐代烧盐遗址、宋代范公堤遗址、串场河故道、明清大丰草堰古盐运集散地等遗存,如同散落的珍珠,串联起一部鲜活的海盐发展史。

千年之后,连云港与盐城并未停下“与盐共生”的脚步,而是以各自的探索,为传统盐业注入现代活力,书写着“双向奔赴”的新篇章。

在连云港花果山大道西侧金桥路北侧,一座由原盐坨麻袋仓库升级改造的建筑格外引人注目——这便是江苏淮盐文化博物馆。馆内以“国脉盐韵 鹾海遗珍”为主题,收藏展示盐文化展品400余件,从古代制盐工具到近代盐运票据,从不同时期的盐包装到盐文化文献,全方位呈现淮盐文化的深厚底蕴。

而在连云港临洪盐场,“猴嘴盐坨”的变迁更是令人感慨:这里曾是亚洲最大的露天盐堆,堆积如山的盐垛曾是海边最独特的风景线;如今,随着盐业生产方式的升级,“猴嘴盐坨”已转型为工业遗产景点,成为游客体验盐业文化的打卡地。近年来,连云港盐场更积极探索“盐田+生态旅游”模式,将规整的盐田与周边的山海景观相结合,推出盐业研学、盐田摄影等特色项目,让更多人感受“盐”的新魅力。

盐城则在盐场发展与生态保护的协同上,走出了独特路径。盐城灌东盐场,这个有着数十年历史的老盐场,2015年率先实施矿卤日晒工程,实现全区域无土化、全过程机械化、全系统封闭化、全要素智能化的“四全”管理;此后又斥巨资打造绿色海盐智能制造工厂,通过技术革新,不仅让生产效率提升18.3%,还使生产成本降低11.5%,让传统盐产业焕发出“智慧光芒”。

更令人称道的是,盐城没有局限于盐业生产,而是主动探索“盐田变湿地”的生态转型。通过退渔还湿、互花米草治理等生态修复工程,盐城将昔日废弃的盐田逐步恢复为总面积达30万亩的湿地。这片湿地如今成为丹顶鹤、麋鹿等珍稀动物的家园。2019年,盐城黄海湿地作为中国黄(渤)海候鸟栖息地第一期的代表,成功列入《世界遗产名录》,成为我国第一处滨海湿地世界自然遗产。2022年,盐城又获评“国际湿地城市”,让“盐乡”变成了“生态天堂”。

盐,始终是两座城市最深的联结。“我的‘盐’里始终有你”,这并非缱绻情话,而是连云港与盐城跨越千年的郑重约定。在差异中彼此欣赏,在交流中携手共进,恰如赛场上队员间的默契协作、不服输的拼搏精神,以同心同向的姿态,继续书写着属于双城的“盐”好故事。

新华日报·交汇点记者 赵芳

实习生 黄煦

图片提供 连云港市工投集团 连云港发布