88万余人次——这不仅是一个数字,更是全省466家医疗卫生机构、1.8名护士用一次次专业上门服务传递出的民生温暖。

自2019年江苏“互联网+护理服务”试点工作启动以来,通过技术赋能和制度优化,居民动动手指就能完成护理预约,实现足不出户即可享有便捷、优质的健康服务。记者采访发现,“互联网+护理服务”逐渐从概念走向常态化,但从“可约”到“好约”还有堵点亟待打通。

破壁:护士上门服务,价格公开透明

核对入户信息和护理需求,整理所需物品,打上一辆出租车,张咏卉仅用十来分钟就来到了产妇刘女士家楼下。

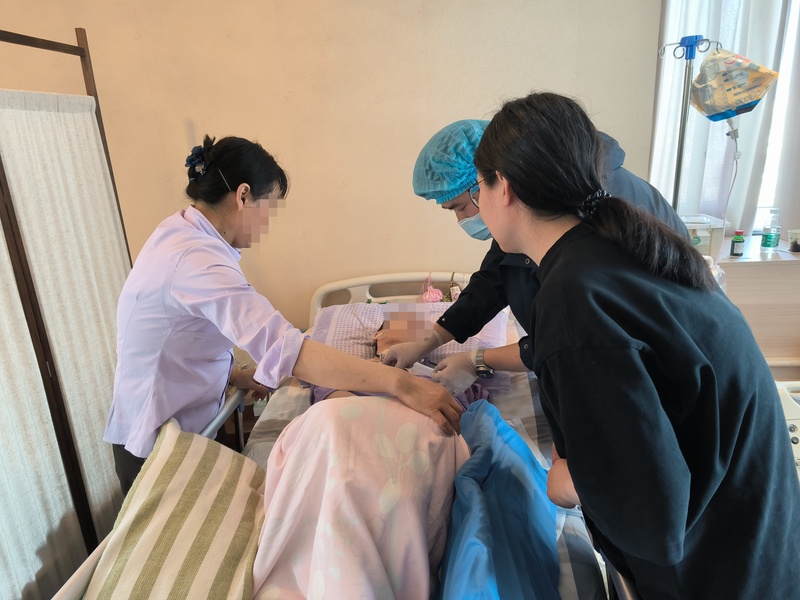

麻利地穿戴好一次性鞋套和口罩、进行手部清洗消毒后,连云港市第一人民医院“互联网+护理”专项小组护士张咏卉来到刘女士卧室。“黄疸值正常,要继续关注宝宝皮肤和排便情况,多吃多排,给宝宝多见光。”“足底血可以帮助筛查新生儿遗传代谢性疾病,15个工作日可查询结果。”张咏卉一边操作,一边对刘女士解释。不到半个小时的过程,全程有录音,并同步至医院后台。

护理完成,收拾好医疗废物,张咏卉轻轻拍了拍熟睡的宝宝便离开了。“收费206元,涵盖了医疗耗材费、上门服务费还有交通费。”刘女士算了一笔账:带娃去医院需两三个人陪同,不方便不说,还耽误大人的时间和精力。如今平台统一定价,把护理服务从医院搬到家了,省时又专业。

记者了解到,目前该院已开展32个线下护理到家项目和5个线上疾病咨询项目。涵盖临床护理、中医护理、母婴护理和专科护理等多个领域。患者可以通过统一入口进行操作和选择,价格公开透明。根据不同的项目,收费在200元左右。

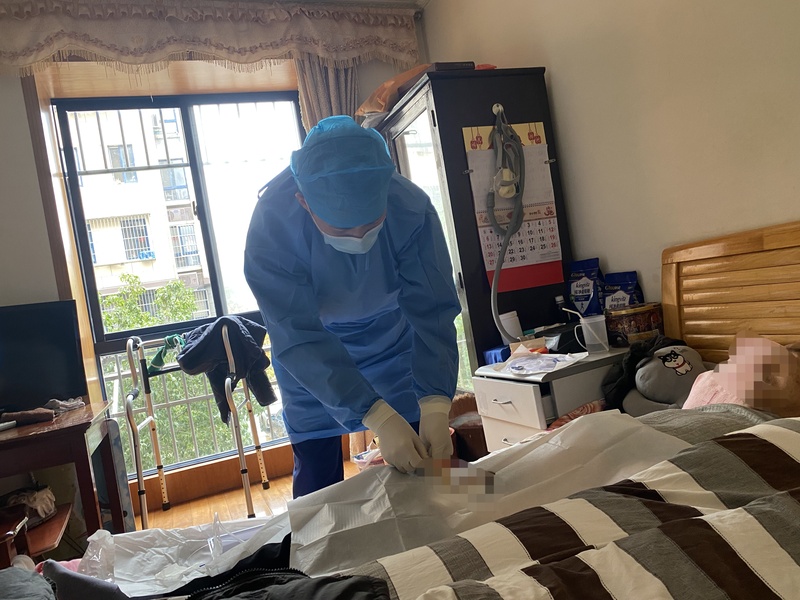

傍晚,南京鼓楼医院集团宿迁医院护理部接到一条来自“互联网+护理服务”平台的外科拆线预约单,迅速指派骨创伤科护士杨雪接单。刚结束一天繁忙工作的杨雪,驱车前往耿车镇湖稍村的纪阿姨家。

“杨护士,我还以为你今天不来了呢!”纪阿姨开门时语气中带着惊喜与宽慰。杨雪一边笑着回应:“阿姨,怎么会呢!路有点远,又是第一次开这段,不敢太快,请您多包涵”,一边迅速完成身份核对和情况评估。

在仔细消毒后,她为纪阿姨完成拆线,并耐心讲解后期护理注意事项。整个服务过程温暖而高效。“孩子不在身边,我俩老人去医院真的太难。你们这个服务真是解决了大问题!”纪阿姨拉着杨护士的手连连道谢。

给居家卧床的老人定期更换胃管、为正在化疗的患儿打通“生命管道”、帮肠癌患者上门护理造口……2019年,江苏作为全国首批6个“互联网+护理服务”试点省份,帮助众多病患家庭解了燃眉之急。

“6年前,我们就联合省财政厅等部门印发《江苏省“互联网+护理服务”试点工作实施方案》,确定省级“互联网+护理服务”试点市、县(市、区)和省级试点医院。”省卫健委相关负责人介绍,还开发了“江苏省互联网护理服务”小程序投入使用,医疗机构可选择入驻平台开展业务。2021年后,“互联网+护理服务”试点范围扩大到全省各级各类医疗机构。

成效:数据多跑路,健康零距离

经过6年的探索,江苏多地已形成较为成熟的运行模式,省内各地形成了以公立医院为核心,社区医院为辅助的互联网+护理服务圈,资源基本能覆盖辖区内的居民需求,真正实现“数据多跑路,健康零距离”。

对医院而言,“互联网+护理服务”有助于推进“分级诊疗”,将适宜在家开展的护理服务延伸到患者家庭,既减轻医院床位压力,也有助于更合理地分配医疗资源,提高服务效率。那么如何确保上门“单兵作战”的护士具备专业能力?如何监督上门护理过程中的流程操作是否合规?

为了让“互联网+护理服务”更加贴近患者需求,各地不断加强人员培训,提高“互联网+护理服务”质量。“我们对参与‘互联网+护理服务’的护士设定明确资质要求:需具备五年以上临床护理经验、护师及以上技术职称,并取得市级及以上专科护士证书等。”南京明基医院护理部主任刘静介绍,同时,护士服务前须接受居家护理专项培训,内容涵盖无菌操作、急救处理、突发情况应对等,且需定期复训。

该院护理部针对居家护理制定了系列规范:明确标准化操作流程,禁止执行高风险护理项目;每月全覆盖每位上门护士的上门服务过程现场查核,查核结果纳入护士考核并推动持续改善;通过上门护理服务全程录音、一键报警等技术手段,结合与患者家属签署知情同意书,保障操作规范与安全。此外,护理部还制定了上门居家护理服务的应急预案处理流程,包括急救设施使用、突发情况上报等内容。

2023年,我省印发《关于开展“江苏省互联网+护理服务监管系统”数据对接工作的通知》,推进省互联网护理服务监管系统数据对接及业务监管工作。截至目前,全省239家医疗机构已完成监管系统对接,并由省级统一“互联网+医疗健康”服务门户“江苏健康通”对外公示。

期盼:完善上门服务配套政策

随着人口老龄化程度不断加深,居家护理的需求也持续攀升。目前服务人次虽已达88万,但相较于全省庞大的潜在需求仍显不足。记者在采访中也发现,当前“互联网+护理服务”在打通“最后一公里”的过程中,仍面临着一些现实挑战与尴尬处境。多家医院护理部主任在采访中坦言,费用问题是目前较为突出的痛点之一。

从收费构成来看,护士上门服务的费用包含医疗耗材费、基础医疗服务费、上门服务费、交通费等类目。按照相关规定,“互联网+护理服务”属于医疗机构自主定价项目,根据服务内容的差异,单次收费从几十元到数百元不等,收费项目构成也不尽相同,部分收费项目需由患者全额自费承担。

“各家医院的收费标准不一,希望能探索可持续的付费机制与协同政策。”刘静表示,期待“长护险”等对应险种能覆盖部分费用,同时也希望能兼顾患者便捷和医护人员专业价值,出台指导价。

除此之外,护士对上门服务的积极性不高,也是现阶段“互联网+护理服务”推进中的一大难题。南京一位高年资护士透露,部分上门服务需要利用护士的下班休息时间开展,遇到褥疮护理、糖尿病足护理这类耗时较长的项目,再加上往返的路途时间,有时完成一单服务就要耗费近半天。但与之相对的是,单次服务的收入仅有几十元,这让不少护士既感到身心疲惫,也觉得自身的劳动价值未能得到充分体现。

同时,刘静表示,患者的需求量很大,“离开医院不代表需要的照护结束”。由于患者分散在各个社区,医院和街道、社区需做好高效联动,构建联系紧密的医联体。其中,社区服务中心的家庭医生团队需切实履职,因为他们对辖区内需要介入帮扶的患者情况更为了解;而三级医疗机构则要为下级的医疗机构提供培训、陪同上门等支持。

针对这些问题,苏州大学附属第四医院、苏州市独墅湖医院护士长王洁提出了建议。她期待未来相关部门能推动医疗服务价格体系优化,同时加快“网约护士”服务配套政策的落地实施,最终形成家庭、医院、政府三方联动的服务闭环。她认为,这些问题将决定“互联网+护理服务”的发展深度。

新华日报·交汇点记者 安莹 王甜 实习生 王雨婷