九九受降,胜利荣光。时光倒回到整整80年前。1945年8月15日,日本宣布无条件投降;9月2日上午,日本投降仪式在停泊在东京湾的美军“密苏里”号战列舰上举行;1945年9月9日9时,中国战区受降仪式在南京中央陆军军官学校大礼堂举行。经过14年艰苦卓绝的抗战,中国人民前赴后继,顽强抵抗,付出了3500万人员伤亡的巨大代价,终于迎来彻底战胜日本法西斯的伟大胜利。

从1945年9月9日开始,按照同盟国对受降区域的划分,盘踞在各地的百万日军纷纷向中国军队投降。时至今日,在全国各地还留存着一些历史建筑,见证了1945年大受降的胜利荣光,讲述着中国人民彻底战胜日寇的胜利记忆。

从芷江到南京,日寇卑微乞降

“日本宣布无条件投降时,中国派遣军所辖的部队人数超过了120万。”著有《战区大受降》一书的南京大学历史学院副教授韩文宁告诉记者,当时,中国派遣军包括华北方面军、华中第六方面军、第六军、第十三军、第二十三军等部,数量非常庞大,要接受这么多日军部队投降,是非常艰巨的工作。

在正式举行中国战区受降仪式之前,“洽降会议”首先举行,地点选在湖南省芷江县,那里建有当时盟军在远东第二大军用机场——芷江机场。8月21日,中国派遣军总参谋副长今井武夫少将等八人飞抵芷江,与中国陆军高级将领举行历时三天的日军洽降会议,并在日本投降的备忘录上签字,详细商定了日军投降的各项事项。

一纸降书出芷江,这座本不起眼的边陲小城从此被浓墨重彩地写进抗日战争的史册之中。如今,由受降旧址、受降纪念坊、芷江机场等组成的“抗日胜利芷江洽降旧址”已被列为全国重点文物保护单位。

始建于1946年的“芷江受降纪念坊”在当地有“凯旋门”之称。牌坊以白石砌成,四柱三门,造型如同“血”字,坊上有李宗仁、何应钦等人的题字。李宗仁所写的楹联洋溢着胜利的喜悦:“得道胜强权,百万寇军齐解甲;受降行大典,千秋战史记名城。”

“随着洽降会议的举行,中国战区受降仪式的各项安排也逐步确定下来。”韩文宁说,中国战区受降签字仪式定在南京举办,不仅因为南京具有极其重要的政治地位,也因为1937年12月13日,日军在占领南京后,制造了震惊中外的“南京大屠杀”。在这样一座遭受日军侵略深重的城市举办受降大典,具有以辉煌胜利告慰死难者的特殊意义。

作为中国战区受降签字仪式举办地,“中央陆军军官学校大礼堂”已成为抗战胜利的重要象征。这座优秀的近代建筑始建于1928年,由工程师张谨农设计,杨仁记营造厂承建,建筑风格受到法国文艺复兴时期宫殿式建筑的影响,入口处门廊前矗立八根爱奥尼亚式巨柱,门廊顶部建有钟楼,其建筑艺术价值非常突出,也被列为全国重点文物保护单位。

1945年9月9日上午9时,中国战区受降签字仪式就在这座大礼堂举办。驻华日军最高指挥官冈村宁次大将在投降书上签字,由中国派遣军总参谋长小林浅三郎中将呈递给中国陆军总司令、一级上将何应钦。受降仪式结束后,何应钦对全国军民发表了简短的广播演说。

从南到北,这些老房子记录着胜利

中国战区受降签字仪式举行以后,各地区受降工作也陆续展开。韩文宁介绍,中国战区(包括越南北部)共划分为16个受降区,分别是越北地区、汕头地区、长衡地区、南昌九江地区、杭州厦门地区、上海南京地区、武汉宜昌地区、徐州安庆蚌埠海州地区、平津地区、山东地区、洛阳地区、山西地区、热河察哈尔绥远地区、郾城许昌商丘地区、台湾地区、广州海南地区。从9月中旬开始,各地的受降工作陆续展开。众多历史建筑见证了这些受降仪式,它们分别是广州中山纪念堂、武汉汉口受降堂、北京故宫太和殿、台北中山堂、汕头国际俱乐部、湖南大学科学馆等处。

1945年9月16日,广州地区日军投降签字仪式在广州中山纪念堂举行,第二方面军司令官张发奎上将在此接受日军第二十三军司令官田中久一中将率部投降。中山纪念堂是广州著名的地标性建筑,由广州民众和海外华侨为纪念孙中山集资兴建。1929年动工,1931年竣工,设计师是英年早逝的吕彦直先生(中山陵设计者)。中山纪念堂完美地融合了中西建筑风,顶部盖宝蓝色的琉璃瓦,气势恢宏,富丽堂皇。今年的9月3日,中山纪念堂举办了“铭记历史,传承薪火”纪念抗战胜利80周年千人观阅兵直播活动,人们在这里观看盛大的阅兵式,穿越时空感受80年前的胜利荣光。

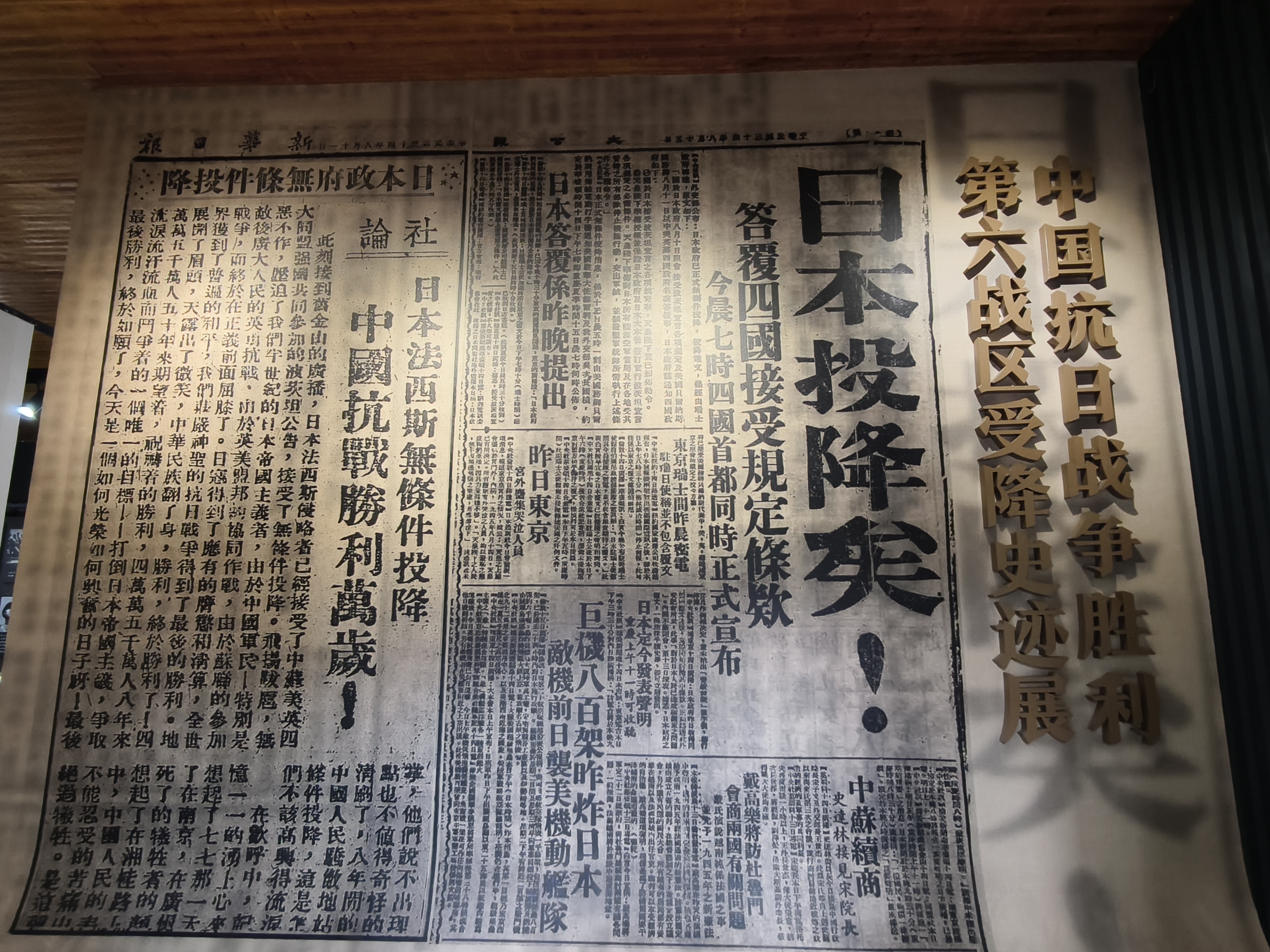

两天之后,武汉地区的受降仪式在汉口中山公园的张公祠举办,第六战区司令长官孙蔚如上将接受日军第六方面军司令官冈部直三郎率部投降。这座本为纪念晚清名臣张之洞的建筑后更名为“受降堂”,以纪念这一伟大的时刻。“受降堂”也被列为全国重点文物保护单位。记者日前在“受降堂”看到,堂内布置了“中国抗日战争胜利第六战区受降史迹展”。展品中,一方汉白玉受降纪念碑弥足珍贵,碑上刻着孙蔚如的亲笔题字:“蔚如奉命接受日本第六方面军司令官冈部直三郎大将率属二十一万签降于此。”

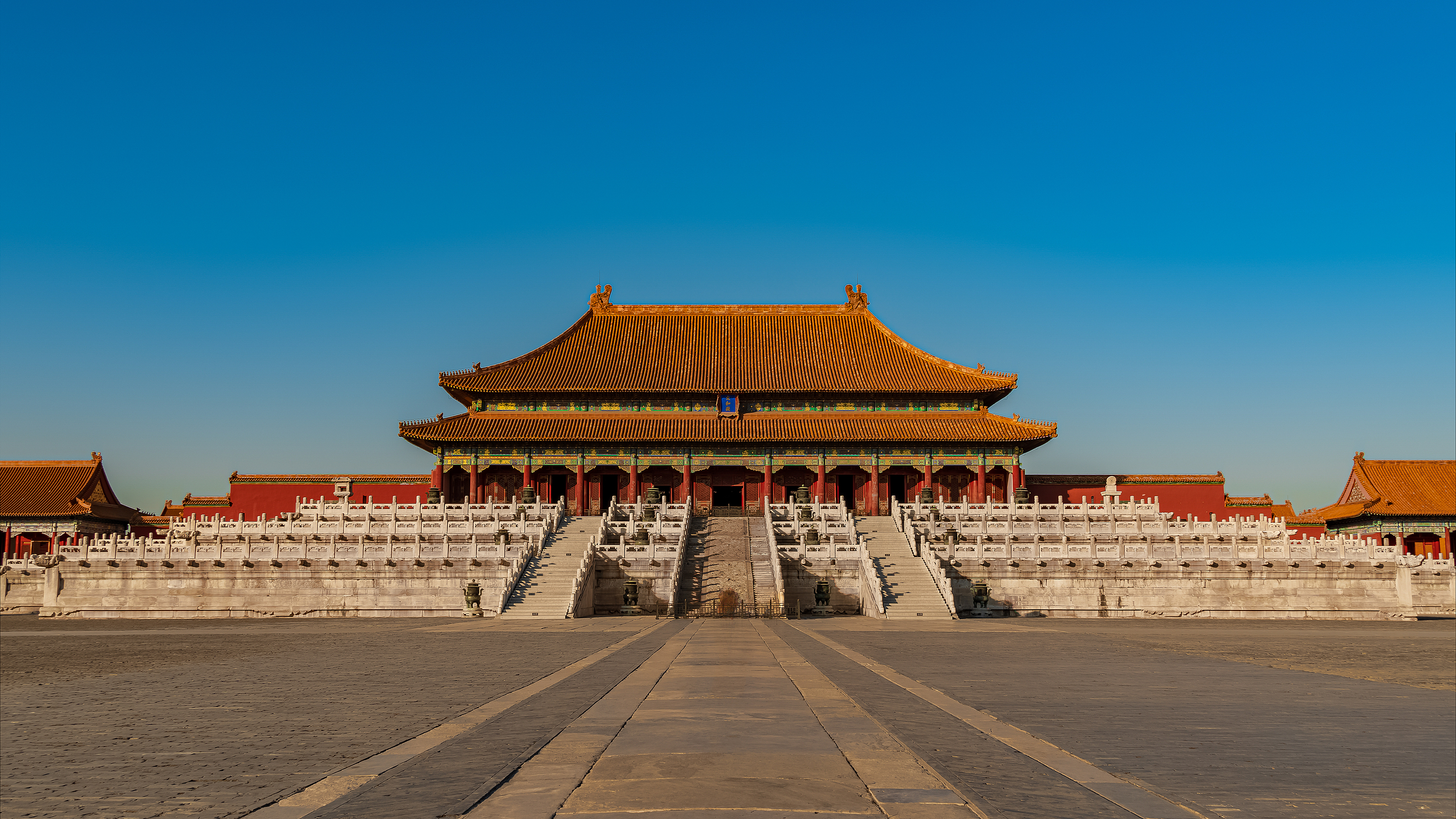

平津地区的受降仪式于10月10日举办,地点选在北平(北京)故宫的太和殿前。“故宫太和殿可容纳万余人,在如此宽阔的地方举办受降仪式,就是为了让更多人能够前来参加,一起分享胜利喜悦。”韩文宁说。始建于明代的故宫太和殿有“中华第一殿”的美誉,是我国现存最大的木结构大殿。10月10日上午,第11战区司令长官孙连仲上将在这里接受了日本华北方面军司令官根本博中将率部投降。1900年,八国联军占领北京后,侵略者们曾在太和殿前耀武扬威地举行阅兵,给这座皇家宫殿刻下了耻辱的一笔。1945年10月10日,中国军队在这里接受日军放下军刀,低头投降。历经沧桑的太和殿见证了近代以来中华儿女抗击外敌入侵的第一次完全胜利。

高邮受降,日军司令部内敌酋低头

抗战胜利后,中国共产党领导的抗日武装也接受了日军的投降。位于高邮市熙和巷70号的一座历史建筑就见证了新四军对日军的受降。中国新四军研究会会员胡卓然讲述了“高邮受降”的故事:1945年12月,当世界已庆祝和平,各地的受降仪式早已结束之时,距离扬州仅60多公里的高邮城依然笼罩在战争阴霾下。数千名日伪军凭借高邮高大的城墙、环抱的河湖负隅顽抗,拒绝向我军投降。12月19日,按照上级命令,华中野战军第七、八纵队和地方武装在粟裕同志指挥下发起“高邮战役”,经过七天激战,我军收复高邮城,歼灭日军1100余人、伪军5000余人。

胡卓然告诉记者,我军进入高邮后,在熙和巷70号这座英国人建的教堂内举行了受降仪式。该教堂在日军侵占高邮时成为日军司令部驻地,因为日语发音中“司令部”音似“洪部”,当地百姓又称之为“洪部大楼”。12月26日,“洪部大楼”内,日军指挥官岩崎大队长向华中野战军第八纵队政治部主任韩念龙呈上花名册和军械册。这个简短而庄严的仪式宣告了高邮城日伪统治的彻底终结。这也是整个中国战场上,日军向中国抗日武装投降的最后一次正式仪式。如今,“洪部大楼”已建成红色地标“侵华日军向新四军投降处旧址”,馆内展陈以照片、实物、油画、场景、微电影等形式展示了高邮战役全过程,还原那段日军成建制向新四军投降的历史。

除了建筑,举办过受降仪式的城市还有一些相关的地名或不可移动文物。河南漯河有一条“受降路”,是当年日军投降后日俘修筑的道路。1945年9月20日,日军第十二军司令官鹰森孝中将率部在漯河投降,当地为了纪念这次受降,建受降亭,刻受降碑,命名了受降路。在南京栖霞山景区有一口“受降井”。江苏省中国近现代史学会会员唐恺告诉记者,此井与日本投降后关押在栖霞寺的日俘有关。1945年8月,侵华日军战败,一些日本战俘被集中在栖霞寺,听候遣送回国。日俘自凿一井取水食用,当地因此将这口和日本投降、日俘遣返有关的井命名为受降井。此井已被列为南京市文物保护单位。

1945年10月25日,对于台湾同胞而言,是一个永远铭记于心的日子。这一天,中国战区台湾省受降典礼在台北市中山堂(即公会堂)举行。台湾及澎湖列岛受降主官陈仪将军接受日本驻台末代“总督”兼第10方面军司令官安藤利吉大将率部投降。签字仪式后,陈仪即席发表广播讲话,向全国民众乃至世界宣告:“台湾及澎湖列岛,已正式重入中国版图。”举办受降典礼的中山堂当时称为“公会堂”,由日本建筑师井手薰设计,1936年12月完工。公会堂在当时是为公共集会而设计的建筑,采用了20世纪30年代流行的现代折衷主义样式。台湾光复后,国民政府将其改为中山堂。1992年,该建筑被认定为二级古迹。

新华日报·交汇点记者 于锋