据媒体报道,9月1日开始,东南大学全体本科新生都来到该校办学历史最悠久的四牌楼老校区报道,他们将在这里度过大学生涯的第一年,这是东南大学“寻脉问源”式的培养新模式。令人注意的是,东大四牌楼校区附近的一些老地名,如成贤街、通贤桥、四牌楼等,都与“成才”或“成材”有关,寄托着老师和家长对学子们的殷殷期望。而透过这些地名,我们又能触摸到从六朝以来,这一区域崇文重教、兴学育人的历史文脉。

早在南朝时期,今天的东南大学四牌楼校区附近就出现了当时的“大学”。刘宋元嘉十五年(438年),宋文帝刘义隆在鸡笼山(今北极阁)开始陆续设立“四学馆”。刘宋政权的开国皇帝、宋武帝刘裕就非常重视教育。刘义隆继承了父亲的教育主张,针对当时官学荒废的情形,他先征召隐居在庐山的学者雷次宗来到建康(南京),在鸡笼山开儒学馆讲授儒学。此后,他又命丹阳尹何尚之在鸡笼山设玄学馆讲授老庄之学;命著作郎何承天设史学馆讲授史学;命司徒参军谢元设文学馆讲授辞章。儒学馆、玄学馆、史学馆、文学馆,并称“四学馆”,打破了此前以经学为唯一课程的学校教育制度,为分科教育开创了先例,被很多学者视为我国文科大学的雏形,甚至有人认为,“四学馆”是世界最早的分科大学。

到了明代,鸡笼山下又出现一座“官办高等学府”——国子监(原名“国子学”)。作为明代地位最高的两所中央教育机构之一,南京国子监始建于洪武十四年(1381年),次年落成。国子监是明代全国最高学府和教育管理机构,尽管永乐迁都后,南京国子监地位有所下降,但有明一代这里一直是全国人才培养的重镇,也是南京文化、教育地位的象征。南京国子监有读书和住宿用房1000多间,菜地90多亩,国子监的学生称为“监生”,分为两类,一类是“官生”,主要是功臣贵戚的子弟和外国留学生,一类是“民生”,也就是全国各地选送的贡生。

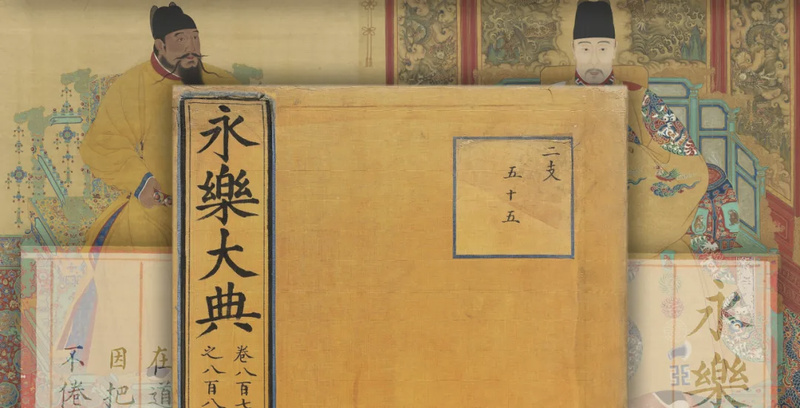

南京国子监初建时只有监生五六百人,此后规模慢慢扩大,永乐年间这里的监生竟达到9000多人,包括不少来自日本、高丽、琉球、暹罗等国的留学生。监生们在这里学习“四书五经”,也学习数学、书法、射箭、礼仪甚至外语翻译。有些监生常被派到衙门参与政务,有些人学成后甚至被直接授予官职。国子监的学生们还参与了《永乐大典》的编撰和抄写工作。

很多明代名人曾在国子监求学。《西游记》的作者吴承恩于嘉靖二十三年(1544年)进国子监读书,前后长达十余年;收复台湾的民族英雄郑成功也曾短暂地进入国子监学习,拜著名学者钱谦益为师。

明朝人认为,进了国子监的监生都可入仕为官,成为“贤人”,因此,国子监旁的这条道路就被称为“成贤街”,一直沿用至今。《南京地名大全》介绍,成贤街位于鸡鸣寺南,太平北路西侧,北起中山东路,南至珠江路。有意思的是,北京国子监门前的道路,也被称为“成贤街”,形成有趣的南北呼应。

“成贤街”也衍生出附近一系列地名,如成贤里、成贤村、通贤桥、集贤庵等;国子监的东、南、西、北都有高大的牌楼,其中第四座牌楼所在的街道后来被称为“四牌楼”。南京老城区有“三牌楼”和“四牌楼”,二者虽然一字之差,但相距甚远,三牌楼和国子监并没有关系;而在成贤街附近还有大纱帽巷、小纱帽巷,明代时巷内有制作官员乌纱帽的作坊,想必国子监的监生们当了官之后,很多人都要来到这里订制纱帽。

清代,国子监曾改名为江宁府学。1902年,张之洞在此次创立三江师范学堂,成为中国近代最早设立的师范学校之一。民国初年,这里又先后改为南京高等师范学校、东南大学、第四中山大学、国立中央大学等。新中国成立后,改为南京工学院,1988年改称东南大学延续至今。如今,东南大学四牌楼校区内,保存着完整的国立中央大学建筑群,建于20世纪20年代,为西方古典建筑式样,包括大礼堂、图书馆、生物馆、科学馆等。建于1923年的图书馆门前摆放着一件石雕螭首(龙头),这是明代国子监仅存的遗物之一,由东南大学建筑学院刘先觉教授1978年在紧邻学校的文昌桥发现,后放置于此。

崇文重教、尚贤好礼,成贤街的悠远文脉连通古今。除了明代国子监旧址、民国时的国立中央大学、当代的东南大学外,这条小街上还有民国初年的教育部旧址,建筑群至今完整保存;南京图书馆的前身之一国立中央图书馆1933年在成贤街上创立,由著名建筑学家刘敦桢设计的图书馆大楼位于今天的成贤街66号院内;成贤街104号,是我国建筑史上的一代宗师杨廷宝先生的故居,杨廷宝先生亲自设计了这座住宅,命名为“成贤小筑”,成为这条小街上又一处人文景点。

新华日报·交汇点记者 于锋