“苏超”第十一轮,扬州队将在主场迎战沿通扬运河而来的南通队。自古,南通盐经通扬运河运往扬州分销,通扬运河既是连接两地的纽带,如今也是南通近代民族工商业文化的集中展示带。而这条运河背后还藏着一个历史谜团:近代张謇在南通四处募资创办实业、大兴教育之时,正值没落的扬州盐商去了哪里?怀揣那个时代最稀有的私人资本,扬州盐商有没有顺着通扬运河逆流而上,加入到张謇引领的近代创业热潮中去呢?对于这段少有人关注的历史,新华日报·交汇点记者进行了追踪,从中有不少发现。

南通唐家闸,兴起于明代隆庆年间,因有唐姓士绅在通扬运河上建闸得名。这里水运便捷,坐拥广袤棉乡。1895年,张謇看中唐家闸的水运之利,在此创建了大型棉纺织企业——大生纱厂。大生纱厂创办前,张謇原计划招商股60万两白银,实际一年仅募得三四万两。1898年,经两江总督刘坤一协调,张謇领用湖北官纱局存沪未用的20400锭纱机作价25万两作为官股,采用"官商合办"模式终将纱厂建成投产,依托当地土布业市场迅速发展,经营初期利润丰厚,这也是张謇募资创业的代表作之一。此后,以纱厂为轴心,张謇在唐家闸附近陆续兴办了榨油、磨面、冶铁、蚕桑等一系列附属实业群体。唐家闸成为我国民族工商业的重要发祥地。

张謇在南通办实业的成功,也被通扬运河另一头的扬州盐商看在眼里。随着盐业的衰落,部分积累了雄厚资本的扬州盐商早已开始为资本寻找新的出路。自太平天国运动后,扬州新崛起的新一代大盐商基本都有多元经营的背景,比前一代依靠垄断经营的扬州盐商更有投资意识和眼光。在进入近代民族工商业之前,大多从事的是钱庄、典当等行业。张謇在南通募资兴办实业并且规模迅速扩大的消息,很快传到了扬州盐商的耳朵里。

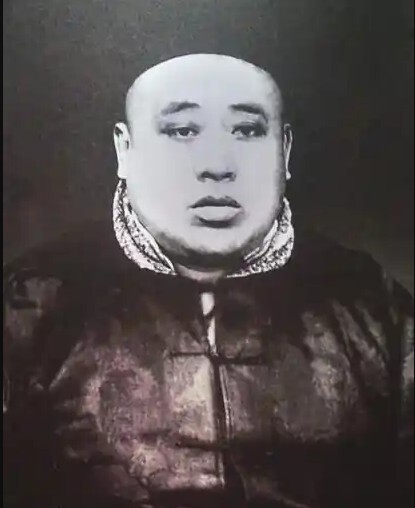

江西籍扬州大盐商周扶九被誉为“民国首富”,他看到淮南盐业一路衰落,很早就提议“废盐灶兴垦牧”,建议将盐场复垦推广种植棉花。1915 年,周扶九等邀请张詧(张謇兄)一同上书时任民国政府农商部总长、全国水利局总裁的张謇,敦请其出面筹组大丰盐垦股份有限公司,张謇欣然同意。该公司收购土地约110万亩,先后两期招股200万银元。周扶九率先认购股票,并将名下垣产荡地等物作价53万银元,占公司股份四分之一有奇,成为第一大股东。

周扶九还是张謇兄弟兴办的角斜富安大赉盐垦公司的最大股东,当张氏企业经营困难时,周扶九买下大赉南区的九千亩土地,自办周家仓。1916年,张謇兄弟提议在射阳创办大纲盐垦公司,周扶九当场表示入股,成为大纲公司的6个股东之一。周扶九还与张謇合资创办了当时中国最大的南通纱厂,周扶九投资300万银元以上。此外,他还投资了九江久兴纱厂,投资额达100万银元。周扶九也是扬州盐商与张謇代表的近代民族产业资本合作的典例。

徐静仁,是另一位受到张謇创业影响由盐业转而走上实业之路的扬州盐商。徐静仁创办制盐公司,在淮北盐区产盐销到淮南盐区,填补淮南产盐不足的缺口。在盐业经营中,徐静仁结识了当时经营大咸食盐公司的张謇。张謇赏识徐静仁的才华,邀请他担任大咸食盐的业务经理。

1913年,徐静仁联络张謇创办了大有晋盐垦公司,公司设在南通三余镇,原始资本50万元,后来增至80万元,耕地20万亩。此外,两人还合办了大丰盐垦公司,徐静仁先后担任董事、董事长。1920年,徐静仁与张謇兄弟共同筹集南通大生纱厂八厂,即大生副厂。1922年,徐静仁与张謇等在上海吴淞开办中国铁工厂,制造纺织机器和新式农具等产品。此外,徐静仁还资助张謇兄弟创办南通纺织专门学校,一起筹备南通、上海大储堆栈公司等。

1917年,扬州盐商刘梯青与周扶九一起敦请张謇张詧兄弟在上海发起成立了草堰场大丰盐垦股份有限公司,公司收购土地约 110万亩,先后两期招股 200万元银元,在投资资金和兴垦面积上,都属当时苏北各盐垦公司之最,把当时“废灶兴垦”运动推向了高潮。张謇等人根据通海垦牧公司的成功经验,引进西方先进的农业和水利管理理念,对大丰垦区的农田水利进行了规划设计。1919年,公司试种棉花4052公顷,总产籽棉162.99吨,植棉一举成功,由此奠定了大丰垦区现代农业百年发展的基础。

不仅扬州盐商,扬州的一些地方贤士也为张謇助力良多。张謇不仅在南通大兴实业和教育,他还致力于内河交通的改造提升,以畅达棉纱等产品的运销。而在此过程中,扬州作为水运枢纽是绕不开的关节,但改造就会牵动旧利益集团的利益,为此,有一位扬州人成为张謇事业的“关键先生”。

1913年,张謇打算开辟南通经扬州到苏北的内河航线,不出意外地遭到扬泰两地盐运商的阻挠。时任官员把江石溪引荐给了张謇,请他出面调停。江石溪是扬州当地一位名医,他悬壶于头桥(今扬州广陵区)、仙女镇(今扬州江都区),医名闻达乡里,很有威望。辛亥革命后,江石溪在仙女庙内河轮船公司任职。江石溪一经出面,调停即成。1915年,张謇又聘请江石溪担任南通大达内河轮船公司协理,专门负责处理扬州方面的事务。

新华日报·交汇点记者 张晨