编者按

科技成果转化是将科学技术转变为现实生产力的重要途径。习近平总书记指出,当今全球科技革命发展的主要特征是从“科学”到“技术”转化,基本要求是重大基础研究成果产业化。科学研究的“好种子”如何长出产业发展的“金果子”,科技创新这一“关键变量”如何顺利转化为新质生产力的“最大增量”?

从今天起,新华日报·交汇点新闻将聚焦江苏科创领域一批具有“科学家”和“企业家”双重身份的“跨界者”。他们成功实现了从科学家到企业家的“变形”,而双重身份的加持更使他们有别于普通的科研工作者或者企业领头人。这种蜕变,这种跨界和融合的过程,正是打通科研成果转化“最后一公里”的真实写照,也是江苏“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”的生动案例。

陈红把一根纤细的导管插入水中,片刻后提起。记者伸手一摸,蘸过水的部分变得非常润滑。“这根管子上用了我们的亲水润滑涂层。”陈红说。

涂层,附着在医用导管、血管支架、人工器官等医疗器械的表面,厚度仅以微米计,让医疗器械进入人体时更顺畅,还能按需叠加抗菌、抗凝血、抗结晶等功能。

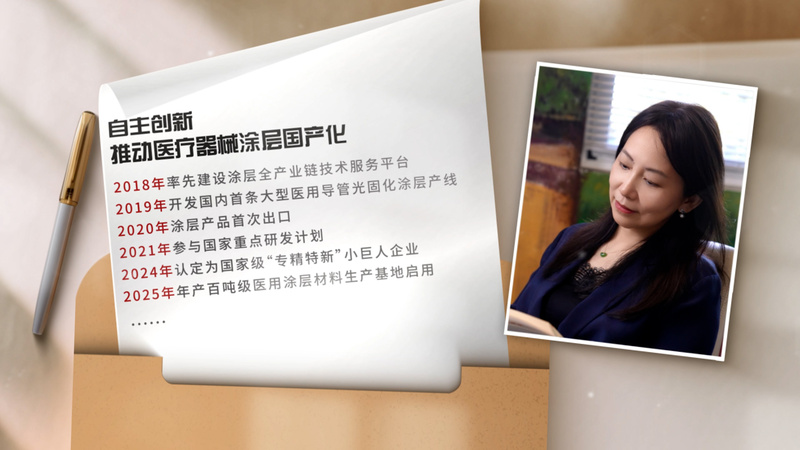

涂层,也为苏州大学教授陈红叠加了一重身份——江苏百赛飞生物科技有限公司(简称“百赛飞”)董事长。2017年由陈红创办的百赛飞,在2022年获评“中国潜在独角兽企业”,去年成为国家级专精特新“小巨人”企业,今年上半年完成新一轮融资、累计融资达3亿余元。

把研究成果用到产品上

近日,在位于苏州工业园区的百赛飞,陈红对记者谈起创业故事:“苏州大学靠近BioBAY(苏州生物医药产业园),那里有不少医疗器械公司。一些公司说,带涂层的医疗器械基本都是进口的,医疗器械上几乎没有国内涂层可用。我在生物材料的表面与界面领域工作了20多年,有不少研究成果,我就想把研究成果用到产品上。”

2017年2月,陈红带着4个人,在BioBAY租了个150平方米的场地,踏上创业之路。当年5月,团队就拿出一款亲水润滑涂液的配方。其效果得到多家客户验证后,团队很想推广这款涂液,但又缺少推广费用。机会很快降临——2018年9月,苏州举办“医疗器械创新周”活动,给百赛飞免费提供了一个展位。

陈红受邀在活动上做了一场报告,讲述表面改性技术在医疗器械上的应用,提到百赛飞参展。报告结束后,百赛飞小小的展位很快挤满了人,排队领取公司的宣传页。回顾这一场景,公司总经理李丹对记者解释:“当时,业内人士了解的医用涂层主要是两三个国外品牌,但是进口涂层很贵,初创医疗器械企业用不起。它们想找国产涂层,所以在展会上看到我们很惊喜。”

2018年,百赛飞营业收入达300多万元。创业第二年即盈利,也让团队十分惊喜。

新生的医用涂层企业,能够迅速推出产品,赢得客户认可,无疑与创始人的专业积累、学术水平紧密相关。

陈红2001年从南京大学高分子化学与物理专业博士毕业后,到加拿大麦克马斯特大学开展博士后研究,由化学跨入生物医学工程领域。她2004年回国,成为武汉理工大学材料学院教授,2010年作为特聘教授被苏州大学引进。在苏州大学,她牵头建设大分子与生物表界面重点实验室,并在2012年至2016年担任材料与化学化工学部主任。

苏州大学创造了完善的科研条件,而陈红也带领团队在生物材料表界面研究,特别是生物材料抗凝血研究方面做出一系列创新成果。创业时,她已经获得国家杰出青年科学基金项目资助、入选英国皇家化学会会士,是生物材料表界面领域的知名学者。

“在生物材料的基础研究方面,国内外差距不大,但在应用研究方面,国内显著落后。”陈红坦率地说,“涂层是高端医疗器械的关键原材料。我们之所以选择医疗器械作为涂层应用的切入点,一方面是有市场需求,能推动国内高端医疗器械发展;另一方面,我们深知技术人不会做生意,要是做别人都能做的东西,客户很容易把我们换掉,所以要做就做技术门槛高、难度大的。”

在科研与商业的鸿沟面前,“不会做生意”的陈红学习商业管理,与投资人打交道,在组建硕博士占比达90%的技术研发队伍之外,还引进管理、营销、知识产权等方面的专业人士。

“陈老师有着明显的企业家思维和执行力。”金雨茂物投资管理股份有限公司投资总监王群对陈红有这样的印象,“为了融资的事,我和陈老师接触了十几次。她聊得最多的不是技术,而是公司的运营管理、产业的现状、公司可以解决哪些需求。”今年,百赛飞完成的新一轮融资,便是金雨茂物领投的。

从开发产品走到构建体系

教授创业不容易,陈红有心理准备;朋友提醒“涂层很小众”,她心想“能做成一个小众品类也很好”;出乎她意料的是,“事情越做越多”。

“刚开始我以为做个配方就可以,让别人拿着配方去生产,后来发现要真正做好产品,除了涂液配方要和各种基材适配,涂覆工艺非常关键,因为涂覆过程往往涉及复杂的化学反应。而工艺要靠机器来实现,因此涂覆设备也非常重要。”

2018年,百赛飞收购了一家自动化设备企业。自此,在每个新产品的研发初期,配方团队便与设备团队合作。这样的机制,有效加快产品的研发进程。

医疗器械用塑料、硅胶、金属等不同材料制作,也呈现各种形态。涂层并非都涂覆在导管、导丝的表面,还可能涂在弹簧、球囊等物体的表面,难度系数倍增,安全考验更大。例如,球囊通过导丝精准送达血管病变处后,就会迅速被充气,鼓起后撑开狭窄的血管。在球囊未充气时涂覆的涂层,必须随球囊一同膨胀,不能有一丝一毫的开裂、脱落,否则会产生医疗风险。

对于医疗器械上的涂层,牢固度是一项至关重要的安全要求。产品在使用时是否有微米级的涂层颗粒脱落,浸泡后是否有涂层分子释放到液体里等,肉眼无法判断。百赛飞开发了全自动摩擦力测试仪、循环式微粒收集仪、推动力测试仪等检测仪器,用于测试涂层的牢固度、润滑性、均匀性等指标。

从涂液配方到涂覆工艺、涂覆设备、检测方法和检测仪器,百赛飞具备了材料和设备的自主研发能力,构建了从技术研发到落地转化全链条发力的体系。

百赛飞还积极改变国内缺少标准的状况。去年2月,国家药监局发布国内医用涂层领域首个行业标准——《血管内导管导丝亲水性涂层牢固度试验方法》。陈红是该标准的第一起草人,百赛飞则是起草单位之一。“以往大家只知道进口产品好用,但不知道为什么好。这个行业标准,某种意义上来说,把什么是好涂层跟大家讲清楚了。”陈红说,“标准化是推进产业发展的关键任务。”

植入、介入人体的医疗器械,如果带有抗凝血涂层,可有效降低血栓形成的风险。在抗凝血涂层方面,中国与发达国家差距较大,如抗凝血的肝素涂层,国外用了三四十年,而国内起步不久。曾经跟着陈红读硕士、博士的李丹说:“近几年,老师指导我们开发了肝素、磷酰胆碱两大类抗凝血涂层,让我们把专业优势充分发挥出来。”去年5月,李丹担任第一起草人,百赛飞等多家单位共同起草的两项抗凝血涂层团体标准发布,填补国内抗凝血涂层体外评价方法的空白,对带抗凝血涂层器械的开发、上市起到推动作用。

2020年,公司搬进约5000平方米的独栋建筑。2023年全资子公司——百世孚(常熟)生物材料有限公司,开工建设国内首个年产百吨级医用亲水涂液的生产基地。今年3月,多位院士应邀参加在百世孚举行的生物医用材料前沿与转化高峰圆桌会议。一直关注和支持百赛飞发展的中国科学院院士刘忠范感慨:“我国的基础科学研究队伍非常庞大。在材料领域,我们发表的学术论文,数量遥遥领先。我们不能满足于在实验室里做文章、发表论文,要致力于把论文写在祖国大地上,做好政产学研协同创新。”

涂层和人生都没有天花板

目前,百赛飞在国内外申请专利209件,获得授权140件。其中,获得涂层相关国内发明专利47件、海外发明专利7件。今年,该公司的一项专利摘得第二十五届中国专利奖优秀奖。

办公楼内,引人注目的除了“专利墙”,还有大小几十幅装裱在玻璃镜框里的画作。它们与专利一样,都是员工的作品。原来,陈红在创业初期开始学粉笔画,后来将绘画老师请到公司,号召员工一起学。“我跟大家说,不要自我设限,你来画就知道了,你可以的。”

粉笔画也是涂层的艺术。他们在画纸上探索,打破了个人能力的边界;在实验室、生产线上创新,拓宽了产品和服务的边界。

8年来,公司的涂层产品矩阵从基本款——亲水润滑涂层,增加到抗凝血、抗菌、抗结晶、抗污、药物释放、超疏水涂层等15大类,所涉医疗器械适用于神经介入、心血管介入、非血管介入、引流、心血管植入等众多场景。公司的商业模式,从涂液、涂覆设备、检测仪器销售,发展到带涂层产品检验检测、涂层定制研发、带特种涂层器械注册服务等。国内外客户达500余家,其中20% 都是所在细分领域的头部企业。据不完全统计,应用百赛飞涂层的200多种产品,获得国家药监局、美国FDA、欧盟CE认证,在国内外上市销售。

“很多医疗器械企业和我们交流时,才意识到不用改变产品的设计,只要增加有一定功能的优质涂层,就能让器械具备新的功能,形成一个创新产品。”李丹为此深感高兴,“涂层不仅服务医疗器械,也赋能甚至引领医疗器械的创新。”

陈红告诉记者:“有多家医疗器械公司的总经理和技术负责人说‘百赛飞涂层是涂层届的天花板’。这份赞誉让我感动,但我的想法是,就像人生没有天花板一样,涂层也是没有天花板的。一是,涂层可以用到很多行业,市场容量很大;二是,涂层还有很多有待研究、突破的科学问题,还会出现更前沿的产品。”

虽然近年来致力于打造一个医用涂层的平台型企业,并且探索医疗器械上游紧缺零部件攻关,向生命科学耗材领域进军,但陈红始终热爱科研与教学。2023年,她主编的《生物材料表面改性技术及其在医疗器械的应用》由科学出版社出版。这本专业教材,既有技术原理也有大量来自行业一线的应用实例。目前,她还带领7位教师和数十位研究生组成的课题组,开展教学科研工作。

新的任务接踵而至:8月26日,工业和信息化部公布“生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位名单”。其中,“磷酰胆碱基聚合物”材料、“抗血栓新材料ε-赖氨酸基聚合”材料,揭榜团队的牵头单位都包括百赛飞。这两种都将是医用涂层中使用的新型材料。

8月27日,国家自然科学基金委员会通告2025年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。陈红以苏州大学教授身份申报的“仿生纤溶材料在复杂生理环境中的机制及应用研究”获批重点项目。这项研究有望将中国医用涂层推升至国际领跑的位置。

企业家陈红、科学家陈红,还将涂画出美丽的作品。

【记者手记】

瞄准产业需求,敢想更敢做

从开发涂层到研制设备,从销售产品到提供服务,国家级专精特新“小巨人”企业——百赛飞的发展历程,是一个由单点产品向全产业链奋力拓展的故事,也是一位科学家跨越边界、奋力拼搏的故事。

当陈红发现国内医疗器械企业渴求国产涂层,这位颇有学术声望的教授决定发挥所长、“研以致用”,改变医疗器械涂层高度依赖进口的局面,推动国产医疗器械向高端化发展。

创业的目标是在市场竞争中存活、壮大,而执教的目标主要是育才、科研。迈出跨界的第一步之后,路怎么走?学界“最强大脑”,怎样变成业界能人赢家?

敢想更要敢做。

敢于正视自身劣势,补上短板向前冲。陈红深知教授创业先天不足:不懂市场规律,不会做生意;头顶有光环,放不下身段;有退路,而退路往往是打拼的绊脚石……她坦言“只是学术厉害没有用,要能解决客户的问题才行”。她一方面调整心态,迅速补上商业课,另一方面“敬畏他人的专业”,组建具备市场化运作能力的团队,协同作战、优势互补。

敢于改变思维惯性,建立市场化思维。做科研有可能是从个人兴趣出发,而办企业必须瞄准产业需求。百赛飞的产品开发,始终在需求牵引下进行。发现涂覆工艺是影响涂层质量的瓶颈,立即向工艺发力,并购公司、开发设备。客户遇到的问题,就是研发的方向。涂层产品有多少种型号,就意味着解决了多少个问题。

敢于跳出企业局限,为产业生态出力。企业除了自己做大做强,还能为产业做什么贡献?标准缺失,就发挥研发能力强、产业情况熟的叠加优势,积极推动标准编制。主动与医疗器械企业分享前沿动态,帮助挖掘需求,引导器械创新,协助开展新品注册申报,毕竟产业链上各环节休戚与共,涂层的创新与器械的创新相辅相成。

科技成果产业化有诸多路径。信奉“人生没有天花板”的陈红,选了一条也许最难的路——创业——来建立“基础研究—技术突破—产业应用”的创新链条。

科研与商业结合,迸发强大的力量。陈红与百赛飞的故事,是科学家向企业家转型的个人叙事,是中国医疗器械创新发展的产业切片,更是科技创新与产业创新深度融合的时代缩影。创业创新之路注定不平坦,爱拼才会赢!

【人物简介】

陈红,湖北武汉人,苏州大学材料与化学化工学部教授、博士生导师,江苏百赛飞生物科技有限公司创始人、董事长。

2011年获得国家杰出青年基金项目资助,2014年成为英国皇家化学会会士,2020年成为国际生物材料科学与工程学会联合会终身荣誉会士,2023年成为中国生物材料学会首届会士。主持过十余项国家级科研项目,在生物材料表界面领域的研究中取得系列创新成果,在国内外学术期刊发表论文200余篇。将所创企业打造成医用涂层全产业链技术服务平台,推动医疗器械涂层国产化,进而推动国产医疗器械向高端发展。

新华日报·交汇点记者 徐冠英/文

白利振/摄像