9月1日,新华社发表重磅稿件《钟华论:在民族复兴征程上夺取新的伟大胜利——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》,文章开篇回望了80年前全国人民欢庆抗战胜利的动人场景,并提及1945年9月3日《新华日报》在醒目位置上刊发毛泽东亲笔题词“庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁!”

岁月长河奔腾不息,但历史的记忆永远不会褪色。为了这一天的胜利,中华民族浴血奋战了14年、5000多个日夜,无数英雄儿女舍身赴死,用血肉与生命筑起一道坚不可摧的长城。而诞生于烽火之中的《新华日报》,以笔为枪,用一个个油墨印字见证、参与抗战,完整记录了日本法西斯势力如何一步步走向覆灭。

如今重读这些发黄的版面,仍然令我们心潮澎湃——

难掩喜悦之情 毛泽东亲写胜利题词

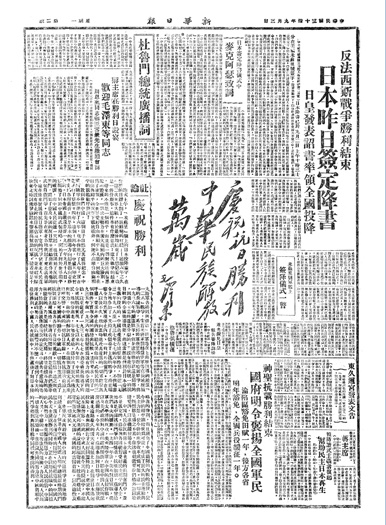

9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日,80年前的这一天,在重庆出版的《新华日报》,用四分之三的版面对抗战迎来最终胜利进行了报道。直到今天再读这些文字时,日本签署投降书现场的庄重、重庆市民的欢腾仍跃然纸上。

正如当天刊发在《新华日报》二版社论《庆祝胜利》中写的那样——“昨天上午,‘米苏里’号上的日本投降签字,在世界的日历上划了一道鲜明的红线——延续六年之久的第二次世界大战,终于最后地结束了!想想看,这是一件什么事,这件事有什么意义?这次战争的结束,带来的不仅是一个和平,而且是一个对于法西斯恶魔的毁灭,一个民主势力在广大范围内的巨大胜利。为了这个,全世界爱好自由与和平的人类,何能不在自由与和平的天空下载欣载奔,何能不高举自由与和平的旗帜欢呼庆祝?”

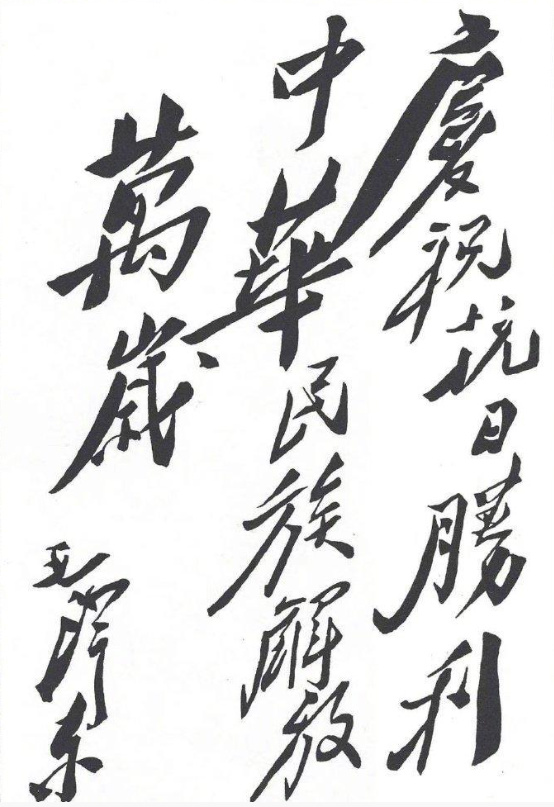

在同一版面正中心的醒目位置,一段草书题词格外引人注目:庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁!毛泽东。这段由毛泽东亲笔书写的胜利题词一气呵成,字里行间流露出胜利带给伟人的兴奋与激动。据悉,受限于当时的印刷条件,为了让胜利题词原迹呈现在报纸上,《新华日报》的刊印人员只能用现刻模板的方式保证见报字体与原笔迹一致。

追踪报道抗战胜利 喜悦之外仍保持冷静和敏锐

1945年上半年,世界反法西斯战争进入最后胜利阶段。翻阅这段时间的《新华日报》,国内版上:《敌占区中共掌握广大农村 敌寇粮食斗争失败》《我军收复云川新宁》《赣北我军收复高地》《粤南我军攻入阳江》……国际版上:《美机广泛袭敌本土》《美机炸鲁浙沿海敌设施》《敌国航运本土完全封锁》……一篇篇稿件,读者可清晰感受到“大局已定”——正义的世界反法西斯阵营节节获胜,日本帝国主义的嚣张气焰濒临殆尽。

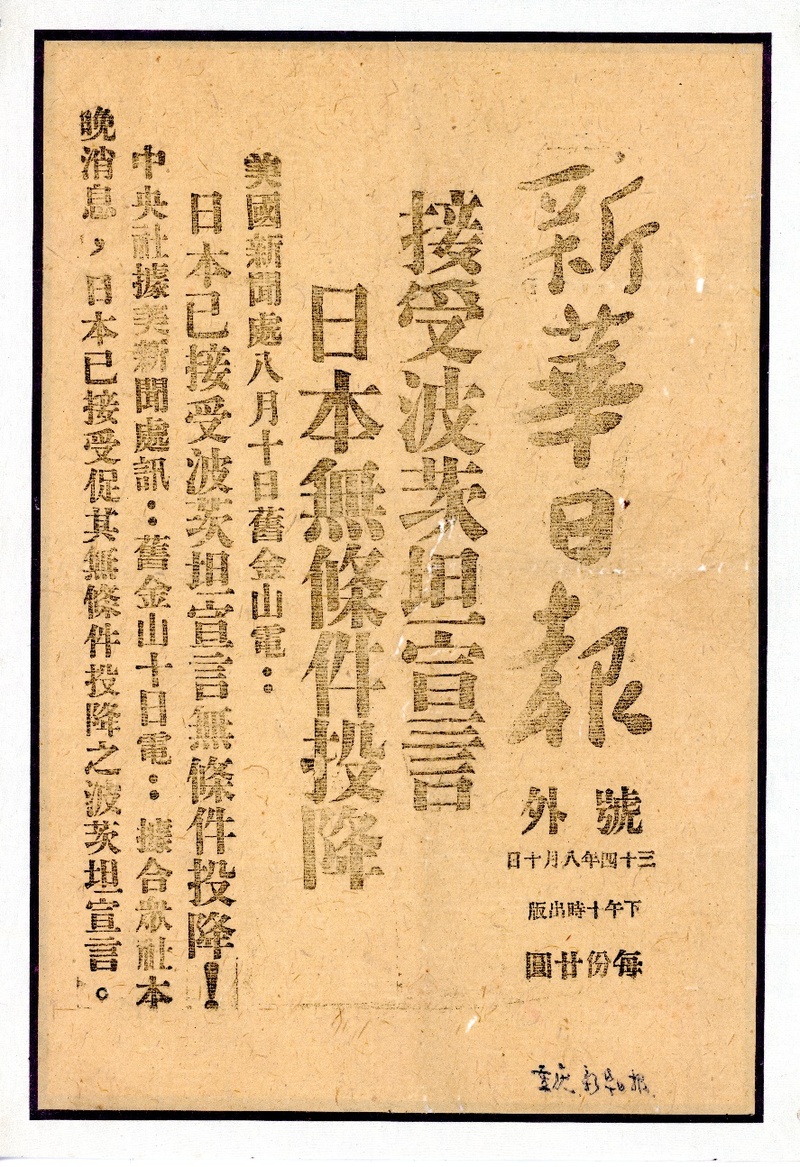

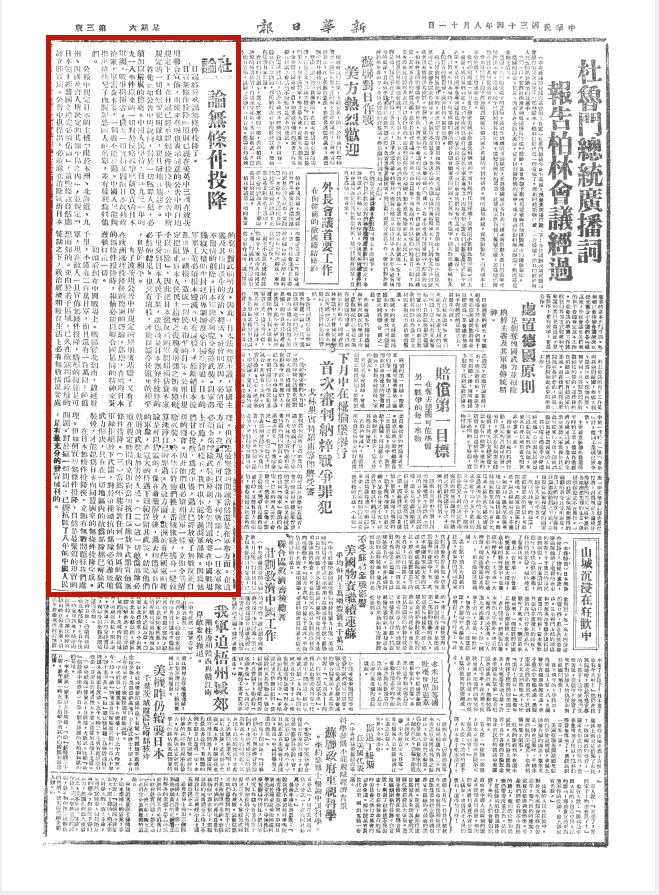

1945年8月10日夜10点多,山城重庆突然陷入鼎沸狂欢,通宵达旦。当晚,《新华日报》和重庆其他报纸突发号外,宣布“接受波茨坦宣言 日本无条件投降”的重磅新闻。

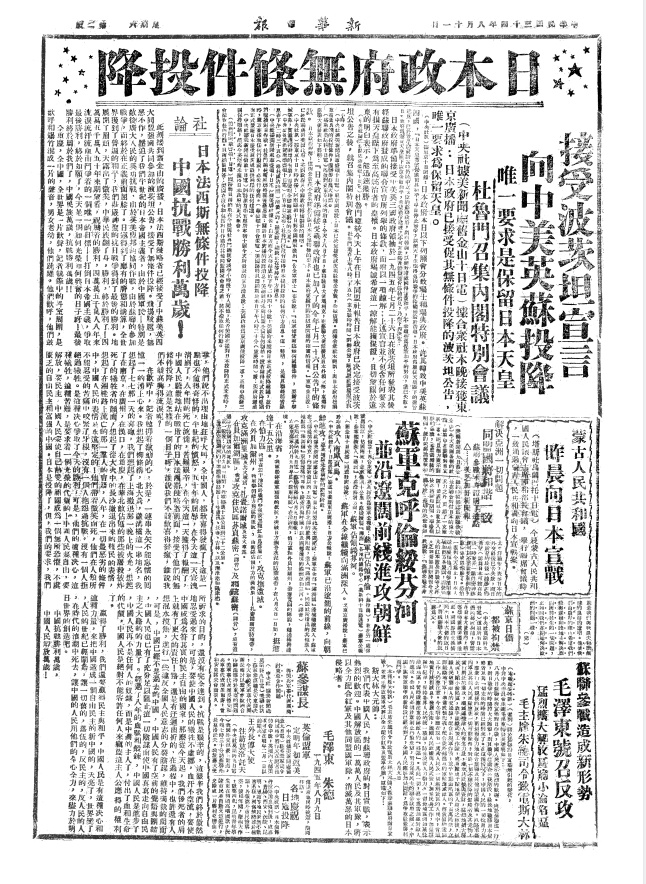

1945年8月11日,《新华日报》刊发“日本投降”专版,“日本政府无条件投降”九个黑色加粗大字被放在版面顶部,从该版社论《日本法西斯无条件投降 中国抗战胜利万岁!》中,不难读出当时国人的心潮澎湃——那是经历了多少次绝境逢生,多少年腥风血雨后,终获胜利的喜悦与豪情!

江苏省委党校教授李继锋说:“喜悦过后,《新华日报》并未沉溺其中,而是时刻保持冷静和敏锐,开始思考中国顺利受降与和平建国的前途问题。”日本投降有一个过程——1945年8月10日,日本政府通过英语国际广播发出乞降照会,表示接受《波茨坦公告》;8月15日,日本天皇向全日本广播,实行无条件投降,结束战争;9月2日,日本外相重光葵在美国军舰密苏里号上正式签署投降书;9月9日,中国战区受降仪式在南京举行……“这一个月当中,实际上也充满了不确定性,如何防止日本法西斯主义死灰复燃?如何让分散在中国各地,数量庞大的日军和伪军有序缴械?这些问题,《新华日报》都作了思考。”

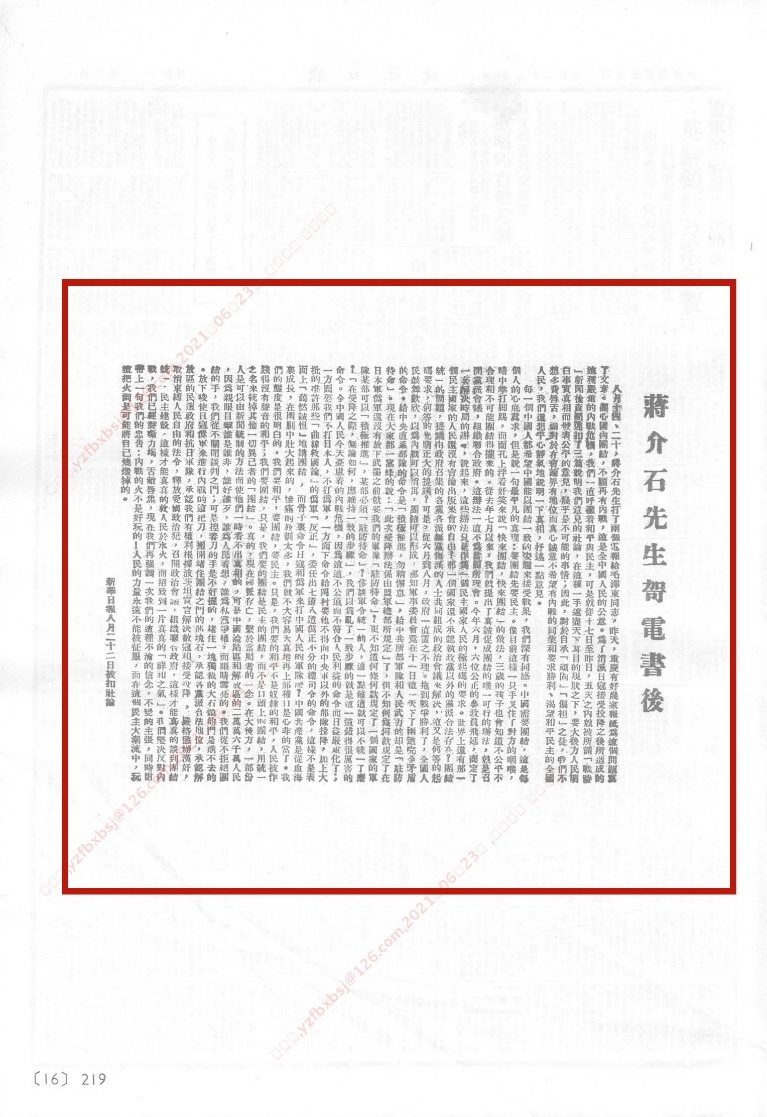

8月22日,《新华日报》用号外的形式,全文刊出毛泽东和朱德致电蒋介石,拒绝其对人民军队“不得擅自行动”的要求,并在社论中写道:“每一个中国人都希望中国以团结一致的姿态来接受战果……我们从不拒绝团结的时候,我们从不关闭谈判之门,可是捏着刀的手是不好握的,堵住一块独裁的大石头的门是进不去的。”

在9月3日刊发的社论《庆祝胜利》中写道:“中国人民进入和平建设新时期的门槛上,还存在各种严重的障碍、困难和危机,中国人民在今天庆祝抗战胜利的同时,正在以用于抗战中的同样决心与努力,来克服这些障碍。”

“《新华日报》报道日本投降,但不仅限于这个主题,而是延展到国共关系、国内和平建设乃至将来的国际秩序,彰显了这张报纸的政治视野和思想高度。”李继锋说。

新华日报·交汇点记者 王建旸 综合