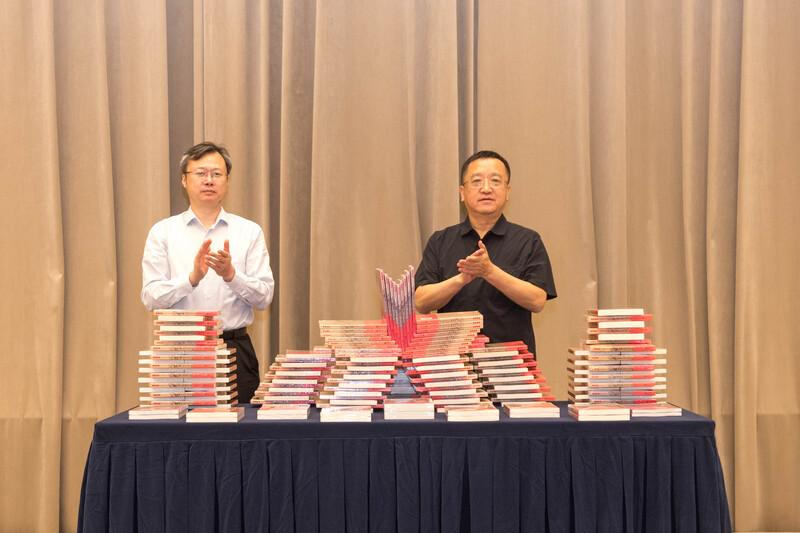

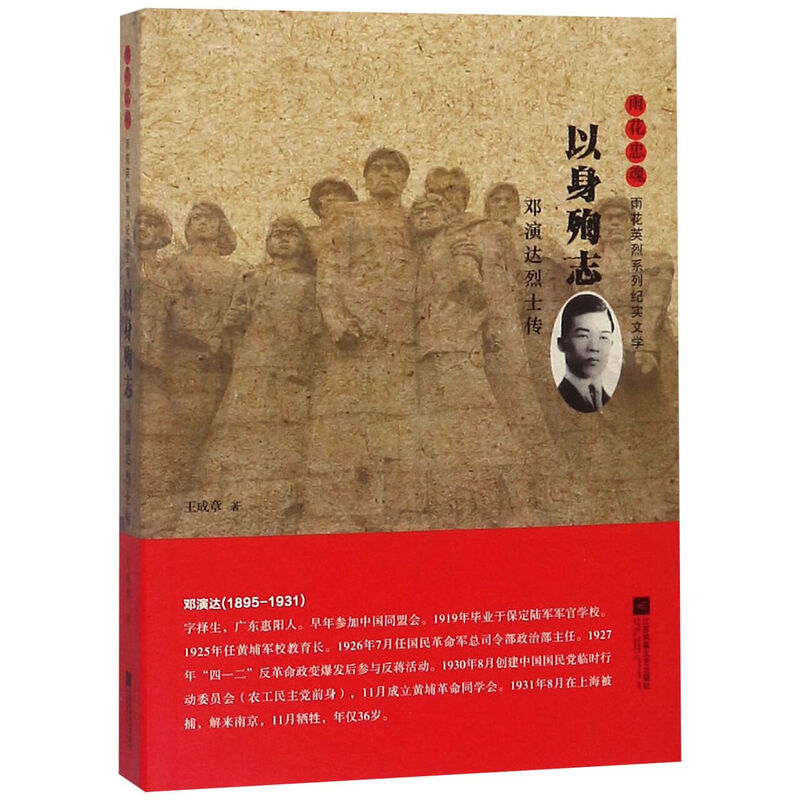

8月31日,由省委宣传部和省作家协会组织创作的“雨花忠魂·雨花英烈系列纪实文学”丛书第六批在南京首发。这项于2016年启动,以百位烈士、百种图书全面展现雨花台烈士群像的重大主题创作工程,迄今已出版60种书目,60位英雄走出沉默档案,成为闪亮生辉的民族坐标。

南京雨花台是新民主主义革命时期共产党人集中殉难地,在这里英勇就义的革命烈士留下姓名的就有1519名,牺牲时平均年龄不到30岁,奋战履迹跨越从大革命、土地革命到抗日战争等多个历史阶段。邓中夏、恽代英、朱克靖、毛福轩、冷少农、何宝珍……都是后人熟知的雨花英名。

“雨花台是中国革命史的重要锚点,也是中华民族文化主体性的重要源泉。雨花英烈的英勇无畏、慷慨牺牲,是中国共产党先进性、人民性的集中体现。‘雨花忠魂’系列让后人知道自身所来处,又该往何处去。”《文艺报》总编辑刘颋说。

舍家弃业只为“寻找光明而快乐的路”的不灭信仰,“打断了双腿,也打不断共产党人坚强意志”的不屈灵魂,“壮士非无泪,不为断头流”的铮铮铁骨,慷慨赴死“只求换得光明”的不朽精神……创作过程中,作家们被英烈精神所感召,追求“生命叙事”,以英雄的信仰与牺牲激励更多后来者。

《草鞋县长:谭梓生烈士传》中,作家李建军细致地刻画了谭梓生参加秋收起义、见证三湾改编,亲聆毛泽东关于“小石头砸烂大水缸”的演讲,接受农村包围城市的革命道路等诸多成长阶段。这位烈士定格于32岁的年轻生命,与他回乡探亲的短暂温情形成了巨大张力,青春叙事、成长叙事与生命叙事浑然熔铸。

首发式现场记者了解到,“雨花忠魂”创作工程进入中后期以来,资料匮乏成为作家面临的最大难题,现有材料多则几百字,少则几十字。

以陕西米脂籍烈士高波为例,他曾参加杨虎城第十七路军,西安事变后前往延安,被分配到中国人民抗日军政大学学习,1938年任八路军留守兵团政治部烽火剧团团长。他35岁去世时,女儿高安莉仅1岁有余。作家陈恒礼到米脂寻访烈士母校,不料东街小学所掌握的只有宣传栏里的几行文字;米脂中学厚厚的校志里,有关烈士的事迹仅占了半页纸。

好在陈恒礼辗转联系到烈士女儿高安莉。至今,每年清明节,高安莉都要带着女儿和外孙们去雨花台祭扫父亲。“我约请高女士给她父亲写了一封信,汇报她一生跟党走的成长过程和对父亲的毕生思念。这份告慰英灵之书,成为《正气贯长虹:高波烈士传》的开篇‘华章’。”陈恒礼说。

在采访基础上,令人信服地展现共产主义战士的信仰史诗,同样是作家面临的难题。

《壮怀激烈:顾浚烈士传》中,作家梁成琛的笔触广泛地涉及黄埔军校建立、东征北伐、花县惨案、南昌起义等事件,构建起一幅宏大的革命历史画卷。朱德的沉稳、周恩来的睿智、蒋先云的刚烈、曾扩情的蜕变,乃至蒋介石的复杂性格,均通过具体事件和对话得以展现,形成了一张丰富的人物关系网。“作家通过回到具体的历史情境,真切地展现了英雄命运与时代洪流的互动。”南京大学教授张光芒说。

顾浚的牺牲不是轰轰烈烈的战场殉国,而是地下工作者“无声的壮烈”。谢庆云烈士同样如此。作为中共特别党员,谢庆云在淮海战役中策反刘汝明部起义时被捕,后被装进麻袋抛入黄浦江。“大不了上雨花台!”——这句烈士生前挂在嘴边的话,竟一语成谶。

中国报告文学学会常务副会长梁鸿鹰认为,《燃烧的云:谢庆云烈士传》通过纪实性与文学性的有机融合,实现了历史叙事的文学“突围”:“塑造谢庆云烈士时,作家晁如波特别楔入了‘读书求理’的细节,刻画他用节省下来的军饷购买手电筒和干电池,在被窝夜读的情景:‘他用手电筒照着默默读,像一只小鸟迎着仅有的一丝光亮飞翔’,既遵循了史料,又通过场景重构与心理刻画让烈士‘复活’。”

当年,雨花台是革命志士为理想殉难的场所;今天,雨花台是人民纪念英雄的圣地。在抢救性打捞记录的基础上,如何充分发挥“雨花忠魂”系列的历史见证价值、文明传承价值和思想教育价值,引发了人们的思考。

凤凰出版传媒集团党委委员、总编辑徐海介绍,作为出版方,集团通过覆盖党政机关、企事业单位、高校、图书馆等渠道,适应党史学习教育和红色阅读的要求;同时将主题出版资源变成红色数字资源,与喜马拉雅合作、对“雨花忠魂”系列进行有声开发,以及与央视合作纪录类节目《国家记忆》等。

“雨花忠魂”丛书故事能否转化为成功的戏剧影视作品?中共中央文献研究室原副秘书长、第三编研部主任,《觉醒年代》原著作者、编剧龙平平介绍,《觉醒年代》播出后获得了高数据、高口碑、高评价、高效益,微博相关话题阅读量近70亿,仅B站观众就发出了近300万多条弹幕。同样,展现老一辈无产阶级革命家光辉履迹的《西北岁月》每集平均收视率达到3.13,剧中的重要情节、人物屡屡成为热搜话题。

在此背景下,雨花台烈士陵园管理局成立了龙平平工作室,探索让历史说话、让文物发声、让精神传承的新路径。对此龙平平期待,“雨花忠魂”系列能够有朝一日亮相荧屏,用生动曲折的故事情节、跌宕起伏的人物命运、性格鲜明的人物形象留存历史,用艺术的方式放大英雄的精神感召力,让山河永念,英名不朽。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳