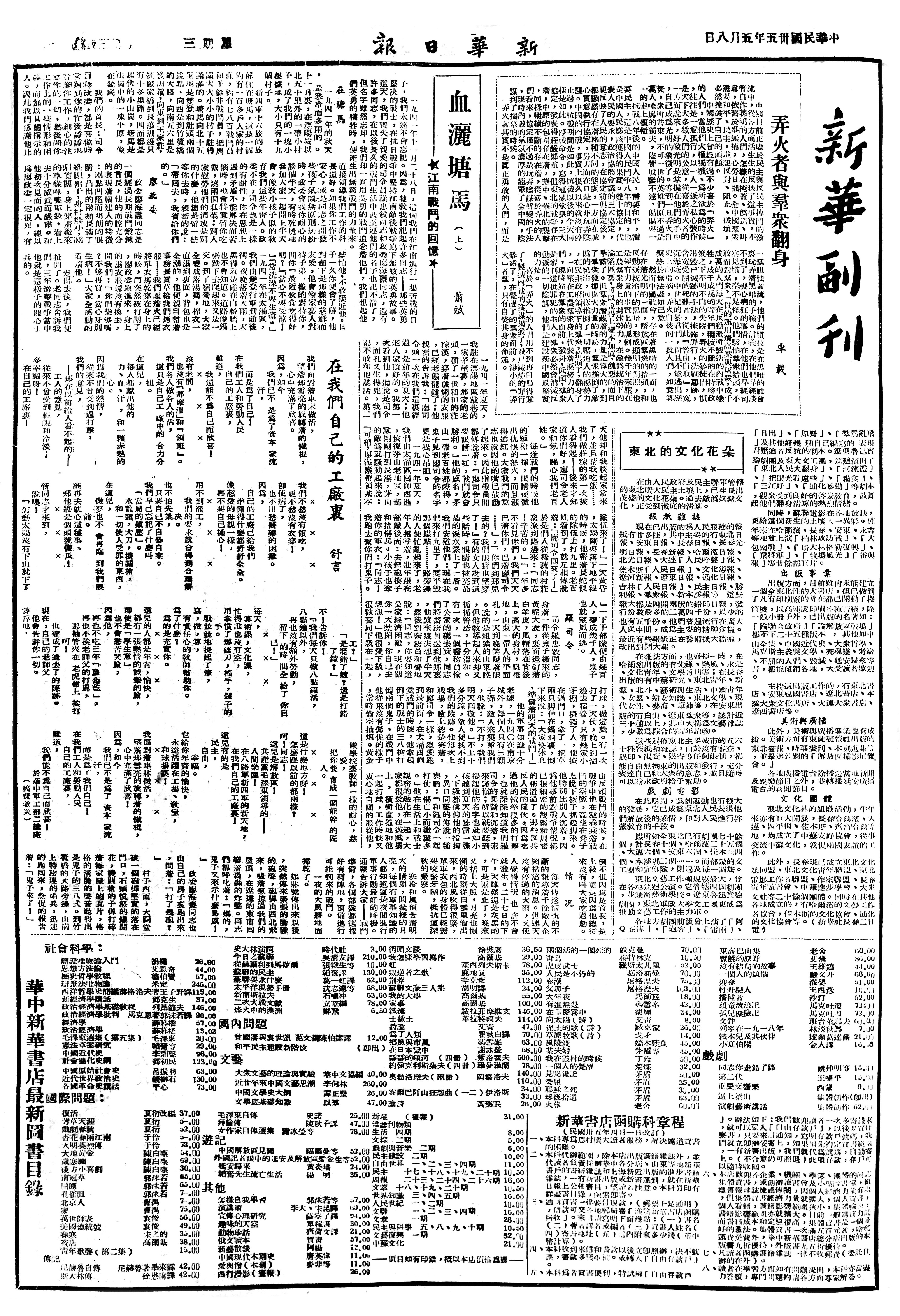

编者按:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

新华日报交汇点新闻推出播客栏目《书场·烽火纪闻》,以评书为载体,在《新华日报》的泛黄铅字中追寻英雄足迹,带您重回烽火岁月,用当代视角重新解读这段血火铸就的永恒记忆;在跌宕起伏的故事里,铭记历史、缅怀先烈,传承伟大抗战精神,续写新时代的奋斗华章。

第五集

日寇汹汹兵压境 狭路相逢鏖战急——血战塘马(上)

列位,您可知这江南水乡的秋,不只有渔舟唱晚,更有铁血悲歌?今天咱要讲的这段故事,发生在一九四一年的江南。那一年的秋天,冷得早,雨也多,在溧阳城以北五十里外,有十九个大小村子,是咱新四军的一块根据地,新四军十六旅旅部就驻扎在其中的塘马村。

塘马村向北十五里有日军两个据点,西面是通竹箦桥的大路,南面五六里是后周镇,向东经王家庄、戴家桥到长荡湖,也就十多里地。这地方四面受敌,藏着说不清的凶险。

咱这十六旅,有两位顶梁柱首长,先说说政委廖海涛同志。廖政委是福建人,留着络腮胡,身材并不高大,肩膀却宽得能扛住事儿,穿一身缴获来的草绿军装,乍一看威武又严肃,陌生人见了都发怵。可您别被外表骗了,廖政委待部下比家人还亲:问伙食、嘱保暖、催洗澡,句句都是实在话。

有回急行军,夜里伸手不见五指,还下着瓢泼大雨。到了宿营地,战士们个个棉衣湿透,背包潮透。廖政委没顾着自己换衣服,先帮司务长去买柴火让大伙烤衣服。等战士们烤干衣服穿上,他穿着湿衣服又跑过来问:“柴够不够?不够再买,别冻病了!”——这事儿,有部队里的老同志说,早在三年游击战争时,廖政委就是这么关心士兵。

戴巷有个老农,给地主当了一辈子的佃农,他跟人说:“廖司令头回来,我见他脸凶,不敢说话。没想到,第二天他就拉我说家常,请我吃饭——咱庄稼人,还是头一回被当官的这么看重!”

再说说司令员罗忠毅同志,山东人,大高个,魁梧得很,常穿件缴获来的黄呢大衣,里面还钉着白羊皮,经常眯着眼笑,说话带着山东腔,听着亲切。罗司令待下级温和,爱和战士们一起娱乐:打球、做游戏,毫无半点架子。有回打了一天仗,晚上宿营和战士们一起挤茅棚里,他躺在厨房土灶烧火的地方(锅门口),拿了一捆草垫着就躺下了,“快休息,明天接着打!”

论打仗,罗司令更是老练。一九四〇年在南京城外,每人就三颗子弹,敌人来偷袭,他说:“不打,明天回敬他!”十几分钟就带部队藏得没影。上了战场,他总往前冲,太滆西祠堂战斗,捡起战士的枪就打倒俩鬼子;战斗中几乎没有看他慌张过,有时候还能看他边作战边抽烟。黄金山反顽,战斗的间隙他竟然还能坐下来脱袜子抓脚——不是他不重视,是早把战场摸透、布置妥当了。同志们都说:“跟罗司令打仗,伤亡小、缴获多!”

那段日子,经常收到日军集结兵力要“扫荡”的情报!可连着下雨,大伙又觉得仗可能不会马上打。到了十一月二十七号下午,雨停了,晚上刮起大风,月亮也从云里钻了出来。懂军事的同志一看就明白:这正是鬼子夜间行动的好时机!部队立马下令备战,让各部选择有利阵地,预备可能到来的战斗。

一夜大风,把地面吹得干干的——可这风,也吹来了杀气!

第二天清晨,刚吹过起床号,炮声突然炸响!炮弹从西北飞来,“嘘”的一下擦过屋顶,在东南边炸的“轰轰”响。战士们怒道:“鬼子又来耍什么威风?”廖政委从屋中跑出来问:“鬼子打了几炮?”话音刚落,西边大祠堂门口就挨了一枚炮弹,石头被炸得乱飞,特务连哨兵飞奔回来报告:“鬼子打过来了!”

正在吃饭的特务连,放下碗筷就列队。连长喊:“一排去西边阻击!”一排长带着人就冲,廖政委握着短枪、红着眼,大步往西跑:“上去将山岗夺下来!保护后方的安全!”他扣下扳机的刹那,清脆的枪声响起,接着一排战士的数挺机关枪立刻跟上,火舌连成刺眼的光带,“哒哒哒”的嘶吼声瞬间填满整个山谷。喊杀声、枪声、爆炸声交织在一起,将树上的细枝和残存的黄叶震落。

不过数息时间,几声“轰轰”的巨响在土坡上响起,手榴弹爆炸后褐色的烟尘裹着碎石腾空而起,气浪掀得周围的茅草疯狂倒伏,连空气都带着灼热的火药味,狠狠砸在每个人的脸上——山岗上的鬼子被打退了,几个侵略者在山头横七竖八地躺着,五六个战士跑上去,捡起了地上还带着崭新火漆的“三八大盖”,“我们的这‘汉阳造’终于换新了啊!”

这时罗司令也到了战场,这几天他虽然犯了咽炎,但还在边抽着烟边跟廖政委商量对策。

您道这仗有多难打?后来查清,日军第十五师团一共调集步兵、骑兵、炮兵三千余人,伪军八百余人,坦克十余辆!塘马眼看要被围,两位首长下了死命令:“打!护着后方同志撤远些,咱不能退!”

欲知这四千敌人怎么攻,咱的战士怎么守?且听下回分解!

新华日报·交汇点记者 戴凌 郝建荣