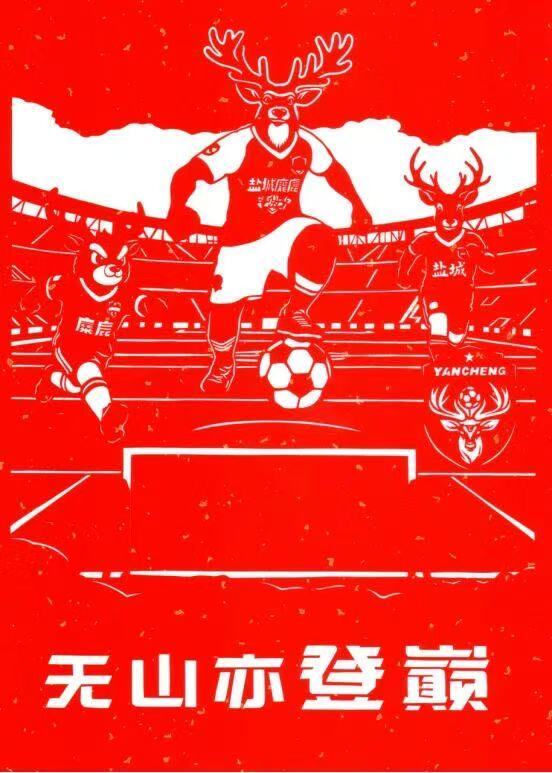

8月30日,“苏超”第10轮赛事即将火热开战。坐落黄海之滨的盐城队,将在主场严阵以待,迎接来自太湖之畔的无锡队的强势来袭。

有人戏称,盐城对阵无锡,莫非是麋鹿与水蜜桃的“对决”?毕竟,麋鹿是盐城响当当的生态名片,而水蜜桃则是无锡闻名遐迩的特色佳果。其实,这两座城市可远不止于此,它们有着诸多共通之处。也正因如此,当它们在绿茵场上狭路相逢,必将碰撞出更为绚烂的火花。

桃之夭夭,灼灼其“格”

桃的形象深深烙印在无锡的招牌里,其实盐城的桃子也很有代表性。

若给这两种桃子安个人设,无锡水蜜桃妥妥是“桃中贵妇”。它的果子长得饱满圆润,果皮薄得像蝉翼,轻轻一撕就能看见里头晶莹透亮的果肉,凑近闻还能闻到淡淡的甜香;盐城桃子则更像活力满满的“邻家少年”,大多是硬溶质品种,果子形状周正规整,果皮颜色鲜亮极了,红里透着粉,一眼望去就像裹着一层阳光,特别有朝气。

同样是桃,风味却大相径庭,这与无锡、盐城两座城市的“底子”紧密相连。

先看气候。无锡坐落在太湖流域,属亚热带季风气候。一到夏天,这里又热又多雨,冬天则温和少雨。而且无锡全年无霜期长,再加上太湖水体能调节气候,空气湿度一直比较大,昼夜温差相对较小。这种气候特别利于桃子积累糖分和水分,也难怪无锡水蜜桃吃起来会那么甜润多汁。

再看盐城,它靠在黄海边上,处于北亚热带向暖温带过渡的气候带。和无锡比,盐城的昼夜温差更大,日照时间也更充足。空气相对干燥的环境,让盐城桃子的果肉长得更紧实,吃起来多了份清爽的口感,风味很独特。

除了气候,土壤也在悄悄影响着桃子的味道。无锡种水蜜桃的核心区域,土壤大多是太湖冲积形成的砂壤土。这种土肥力足、透气性好,就像给桃树根系铺了层“营养垫”,能稳稳地给桃子供养分。而盐城的土壤,大多是经过改良的滨海盐土,里面含有不少天然矿物质。这些矿物质不仅让盐城桃子多了股特别的清甜,还让果子更耐放、耐运输,即便长途运送,也能保持不错的品相。

其实无锡水蜜桃和盐城桃子,就像赛场上两支风格不同的队伍,各有各的亮点,各有各的拥趸,都是值得细细品味的好桃子。

甜之津津,各显其“宗”

再聊起两地菜的口味,不少人都会下意识觉得“无锡偏甜,盐城偏鲜”。毕竟,无锡的酱排骨、油面筋塞肉,那甜滋滋的口感早已成了响当当的招牌;而盐城依傍黄海,醉蟹、鱼汤面等鲜得让人掉眉毛的美食,也让“盐城菜重鲜”的印象深入人心。

不过,很多人不知道的是,盐城菜里也不乏甜口佳肴。

就拿盐城人常吃的“藕粉圆子”来说,这可是当地的传统名点,甜得恰到好处,别具风味。圆子的外皮由藕粉精心揉制而成,Q弹有嚼劲。咬上一口,满满的馅料便展露无遗——核桃、芝麻、花生碎裹着白糖,有些还会添上些许桂花蜜。入口先是藕粉的淡淡清香,紧接着便是甜而不腻的内馅在舌尖绽放,咽下之后,嘴里还残留着淡淡的桂花香气,甜得一点都不齁人。

还有盐城的“醉螺”,虽是海鲜小食,却也带着明显的甜意。新鲜的泥螺用黄酒、白糖、酱油精心腌制,白糖不仅能巧妙地中和泥螺的腥味,还能让螺肉更加鲜嫩。吃上一口,鲜中带甜,越嚼越香,无论是配粥还是下酒,都再合适不过。

再说说无锡的甜,那是一种浓油赤酱里直接热烈的甜。酱排骨炖得酥烂入味,每一丝肉缝里都浸满了甜香;油面筋咬开时,甜津津的汤汁会顺着嘴角流淌下来,甜得明明白白,却又与肉香、酱香味完美融合,让人越吃越上瘾。

盐城菜里的甜,讲究的是“鲜中带甜、甜不压鲜”,它在保留食材鲜味的基础上,巧妙地融入甜味,让口感层次更为丰富;无锡菜里的甜,则是“甜为底味、贯穿始终”,以甜味作为主调,将各种食材的味道都调和在甜味之中,形成了鲜明独特的风格。两地的甜各有妙处,都藏着当地人性格的细腻映射与独特表达。

异艺同韵,各显其“境”

盐城与无锡之间的“同与通”,不只体现在味蕾能感知的饮食特色里,更在非遗的悠悠脉络中代代传承、生生不息。

江南的烟雨,在天地间织就了一层朦胧的纱幕,客观上拉开了盐城与无锡的地理距离。但两地那些心怀热忱的匠人,却以相似的匠心为针,在时光的素绢上,一针一线地编织着跨越时空的文化锦缎,让风格迥异的非遗技艺,绽放出同样令人赞叹的光彩。

在盐城建湖,冈西剪纸以独特魅力镌刻时光印记。剪刀轻触薄纸,似与时光对话,纸屑纷飞间,花鸟人物跃然纸上,诉说古老故事。作为民间传统装饰艺术,它承载三千多年历史沉淀,从远古走来,独具特色。建湖冈西剪纸始于晚清,从一家之技成百姓艺术,与生活习俗紧密相连。历史上多以家传为主,晚清祁姓族人售卖作品打响名头。

而其魅力不仅在技艺精湛,更在文化内涵深厚,是创作者内心写照,融合民俗、信仰与审美,是民间文化的生动载体。

再把视线投向太湖之滨的无锡。惠山脚下,那一抔抔黑泥,在匠人的手中仿佛被赋予了生命,焕发出全新的光彩。这种黑泥质地独特,当匠人揉捏塑形时,它就像面团一样柔顺听话。凭借着这得天独厚的特性,匠人们既能塑造出千姿百态的模样,让人看了心生欢喜。当矿物颜料在泥胎上缓缓晕染开来,那“三分塑七分画”所蕴含的江南韵味便愈发浓郁。这韵味,随着太湖的波光轻轻荡漾,不知不觉地渗入每一个过客的记忆深处,成为无锡非遗最鲜活、最生动的象征。

一剪一塑,一柔一趣,它们形态各异,却有着相通的精神内核。二者都以极致细腻的手法为媒介,将两座城市独有的文化故事娓娓道来。

这种跨越地域的非遗对话,在普通百姓的手掌间,在日复一日的坚守与传承中,绽放出城市最独特、最迷人的文化光芒。

如今,当绿茵赛场的哨声即将响起,这份“迥别”与“同契”便有了更生动的对话载体。这份对拼搏的热爱、对协作的认同、对荣誉的珍视,又会成为两座城市共通的语言。

新华日报·交汇点记者 彭倩倩 华钰

图片来源:盐城发布、登赢观察、无锡发布