“苏超”第九轮,苏州队主场迎战泰州队的比赛引人关注。苏州和泰州之间隔着长江,分属于吴文化区和淮扬文化区,但两地之间却有着千丝万缕的联系。

泰州话中,那句形容“睡觉”的“上苏州”就是两地情缘的生动体现。很多泰州老人可能一辈子都没去过苏州,但却说过无数遍的“上苏州”。

不单单是泰州,在淮安、盐城甚至扬州的一些地区,人们也习惯于用“上苏州”来形容入睡,这句话因何而来,要追溯到一个600多年前,曾经统治苏州的“泰州人”身上。

在扬州、盐城、淮安等地的乡土记忆中,“苏州”是耐人寻味的文化印记,很多家谱族谱中明确记载先祖来自苏州。对此有过研究的扬州学者黄继林进行过梳理,苏北、苏中地区的家谱中均发现了“由苏州迁来”的线索。比如,收藏于施耐庵纪念馆的清朝咸丰年间《施氏族谱》中说:“吾兴氏族,苏迁为多,白驹场施氏耐庵先生于洪武初由苏迁兴化……”;郑板桥家族《书带草堂昭阳郑氏家谱》载,始祖郑重一于明洪武年间自苏州迁来兴化;宝应《朱氏家乘》载,朱氏原居苏州,洪武初年由苏州迁宝应……

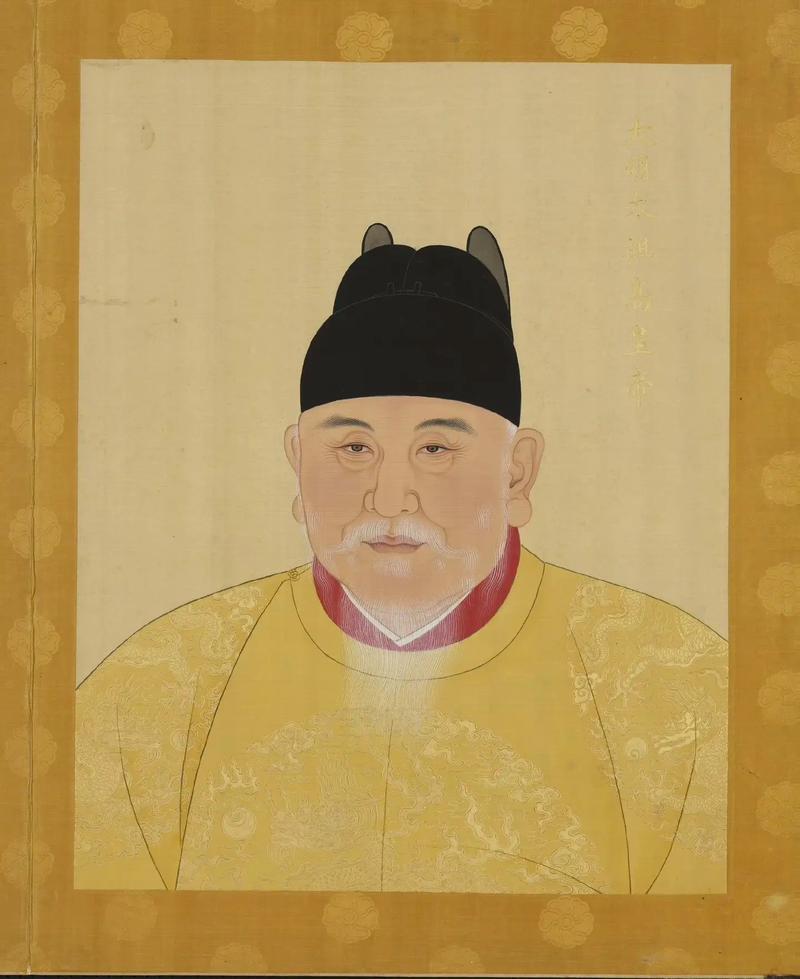

元末,天下大乱,群雄并起,盐贩出身的泰州白驹场人张士诚占据苏州建立“东吴”政权。与张士诚紧邻的,是以南京为政权中心的朱元璋。

两位农民起义领袖之间的战争持续了数年,最终兵强马壮的朱元璋占了上风。 1366年,朱元璋的大将徐达、常遇春攻下苏州。张士诚自杀未遂,被押至南京勒死。

张士诚虽是乱世枭雄,但他对苏州百姓却很宽待,深受民众拥戴,如今,苏州北寺塔下还保留着一块“张士诚纪功碑”,寄托着人们对他的感念。

张士诚死后没有多久,朱元璋在南京建立明王朝,不久就将苏州、松江、嘉兴、湖州、杭州五府的大量居民迁徙到人烟稀少的江淮地区,这一历史事件被称为“洪武赶散”。

民间传说,“洪武赶散”的主要原因是朱元璋为了报复支持张士诚的江南富户。民国年间《盐城县志》所引的凌兰荪《凌氏谱》载:“元末张士诚据有吴门,明主(指朱元璋)百计不能下,及士诚兵败身虏,明主积怒,遂驱逐苏民实淮扬两郡。”

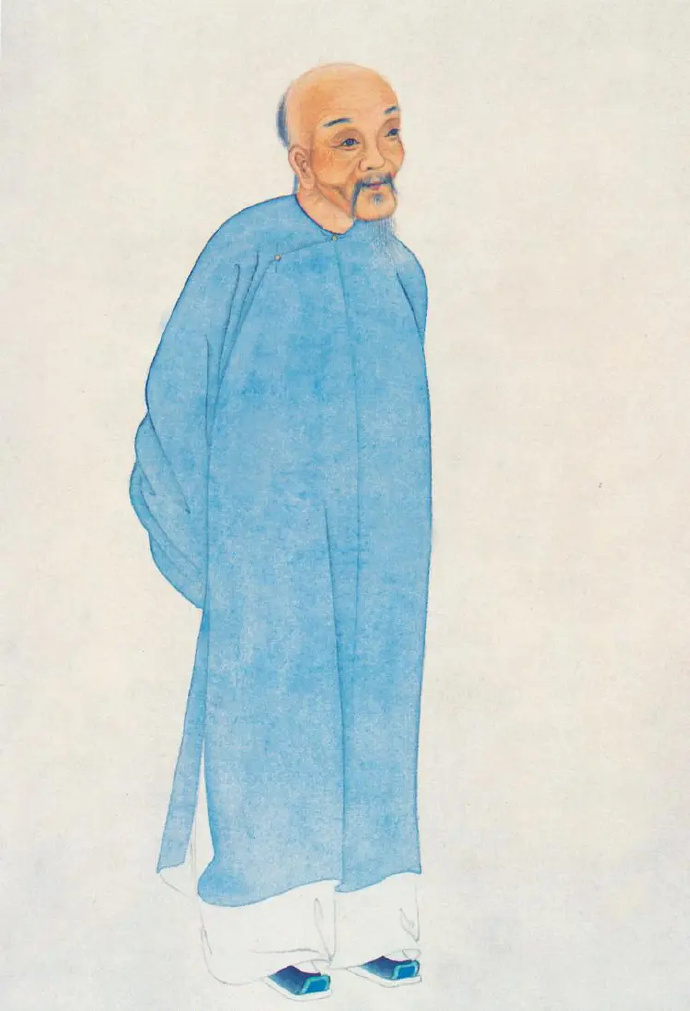

明史学界普遍认为,洪武初年,朱元璋从江南向江北扬州、泰州等地区移民,绝不仅仅出于“报复”和“惩罚”的目的,更深层次原因是为了充实人口,恢复经济。吃苦耐劳的江南移民对于苏北平原的经济和文化的发展也产生了重要的影响,任大椿、郑板桥等明清时代的泰州文化名人都是苏州移民的后代。

“‘上苏州’这句话最早就出自明代初年来自苏州的移民,他们的迁徙是被迫的,现实中再也无法回到堪称‘人间天堂’的故乡,只能希冀入睡后能梦回故土,得到一丝慰藉,因而将睡觉称为‘上苏州’‘到苏州’。”明史学家马渭源说。

除了“上苏州”,在泰州方言中也能找到苏州吴语的痕迹。民国时期《泰县志》举出一个有趣的例子,当地流传一首民谣“杨家庄上失了火,大的小的跟了我”,“泰县方言‘我’字读成鼻音,若‘引’,则明洪武迁苏民于泰以后转变而成之音也。”北京大学教授吴必虎认为,苏州移民带来的吴语,在苏北平原产生的最大影响就发生在三泰(泰州、泰兴、泰县)地区和兴化一带,当地方言至今仍保留许多与吴语相近或相同的语汇、语音特点。

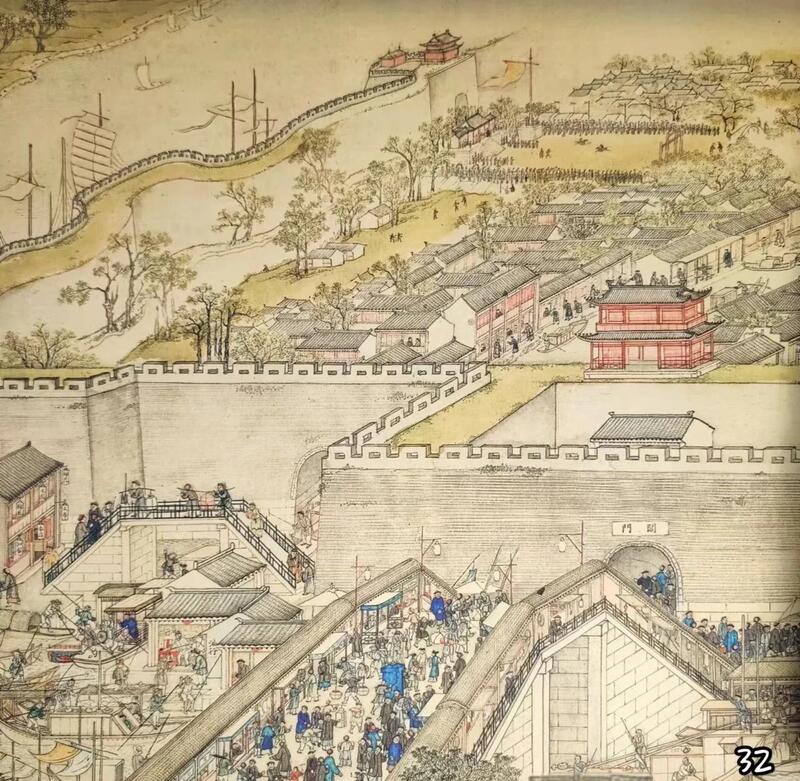

包括生活在泰州的苏州移民后代,他们还忘不了苏州的一个地方——阊门,世代传承的家族记忆提醒子孙后代:“我们老家在苏州阊门……”

为何“阊门”会成为苏州移民忘不掉的“故土印记”呢?这很可能与阊门地理位置有关。位于苏州城西北的阊门紧邻着运河,是由水路出苏州向北而去的唯一水道所在地。学者在苏北地区调查时发现,很多移民后裔都说祖先当年由水路而来,甚至还保留有正月初二祭船神的习俗。

黄继林等学者认为,阊门是当年江南移民出发前的集中地,不单单是苏州府,其他江南地区前往江北的移民也集中于此。明代初年,阊门附近的驿站设置有专门的机构,办理和移民相关的事务。而阊门周边的寒山寺等寺庙则是移民们的暂时安置之地。复旦大学葛剑雄教授则认为,年深日久,很多江南移民无法真正了解自己的来历,只能统一以“苏州阊门”为原籍。

在今天的苏州阊门外沙盆潭,树立着一座“阊门寻根纪念地碑”,上面的碑文依然感动着今天的人们:“江南移民多自此出发,沿运河北上,从此别梦依稀,故土难忘,口耳相传,或见诸文献者,皆以阊门为记认。”

新华日报·交汇点记者 于锋