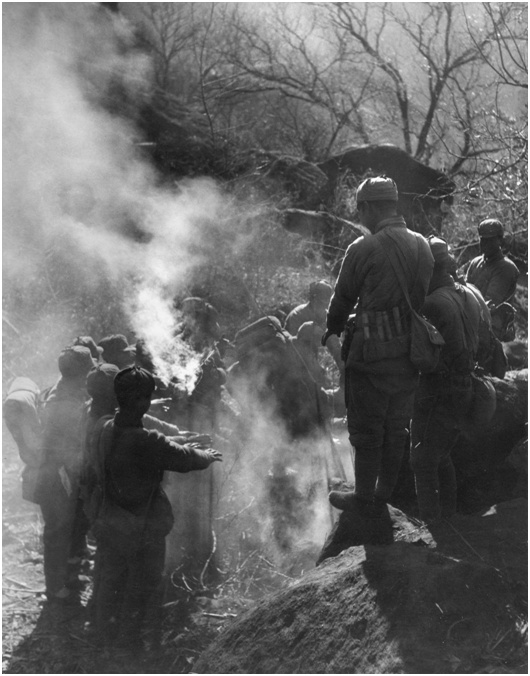

“什么地方燃烧,就去什么地方拍摄”。抗战史是万千中华儿女用鲜血写就的史诗。“九一八”事变后,一批中国摄影师奔赴抗战最前线,聚焦全民抗战的宏大场景。枪林弹雨,光影传奇,生死线上的摄影人前仆后继,以生命为代价,用镜头定格血与火的瞬间。

雷烨:把最后一颗子弹留给了自己

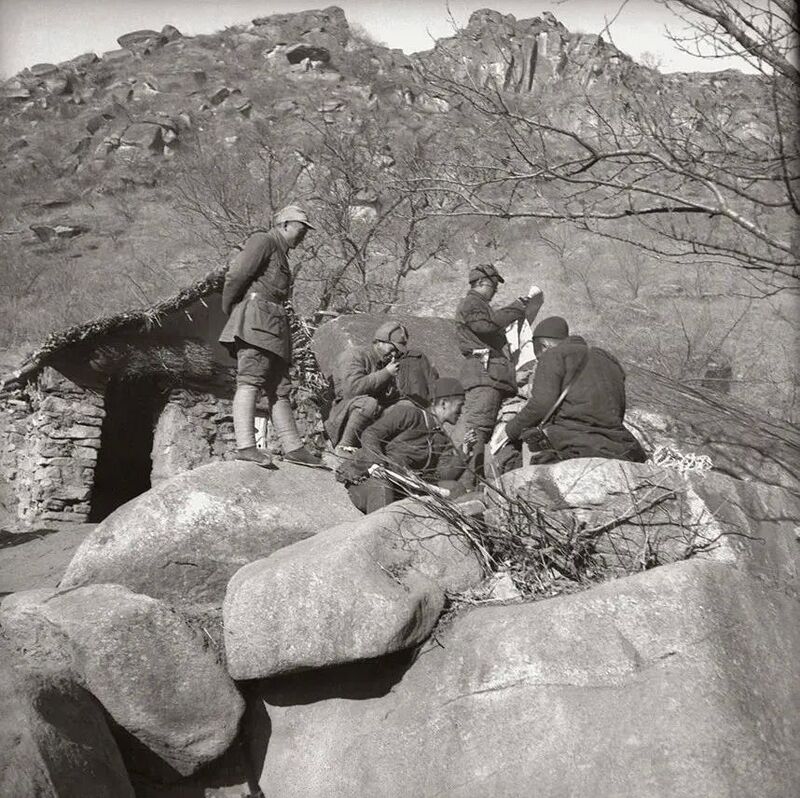

雷烨(1914-1943):原名项金土,学名项俊文,军名雷烨,曾用名雷雨、雷华、朱靖。1914年出生于浙江金华孝顺镇后项村。1943年牺牲,牺牲时任八路军晋察冀军区冀东军分区政治部组织科科长。他是典卖祖宅投身抗日、年仅29岁便为国捐躯的民族英雄。他是1941年潘家峪惨案发生后第一时间赶赴现场的中国战地记者。他是民政部公布的首批300名抗日英烈中唯一的摄影家。

赵烈:浴血胭脂河畔

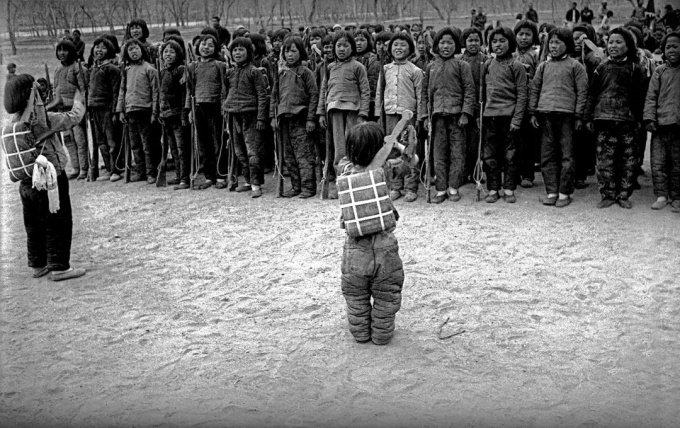

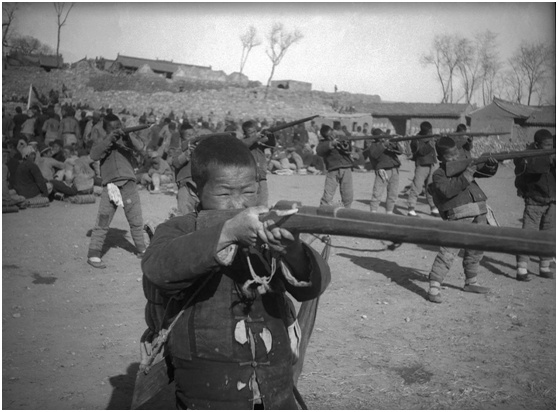

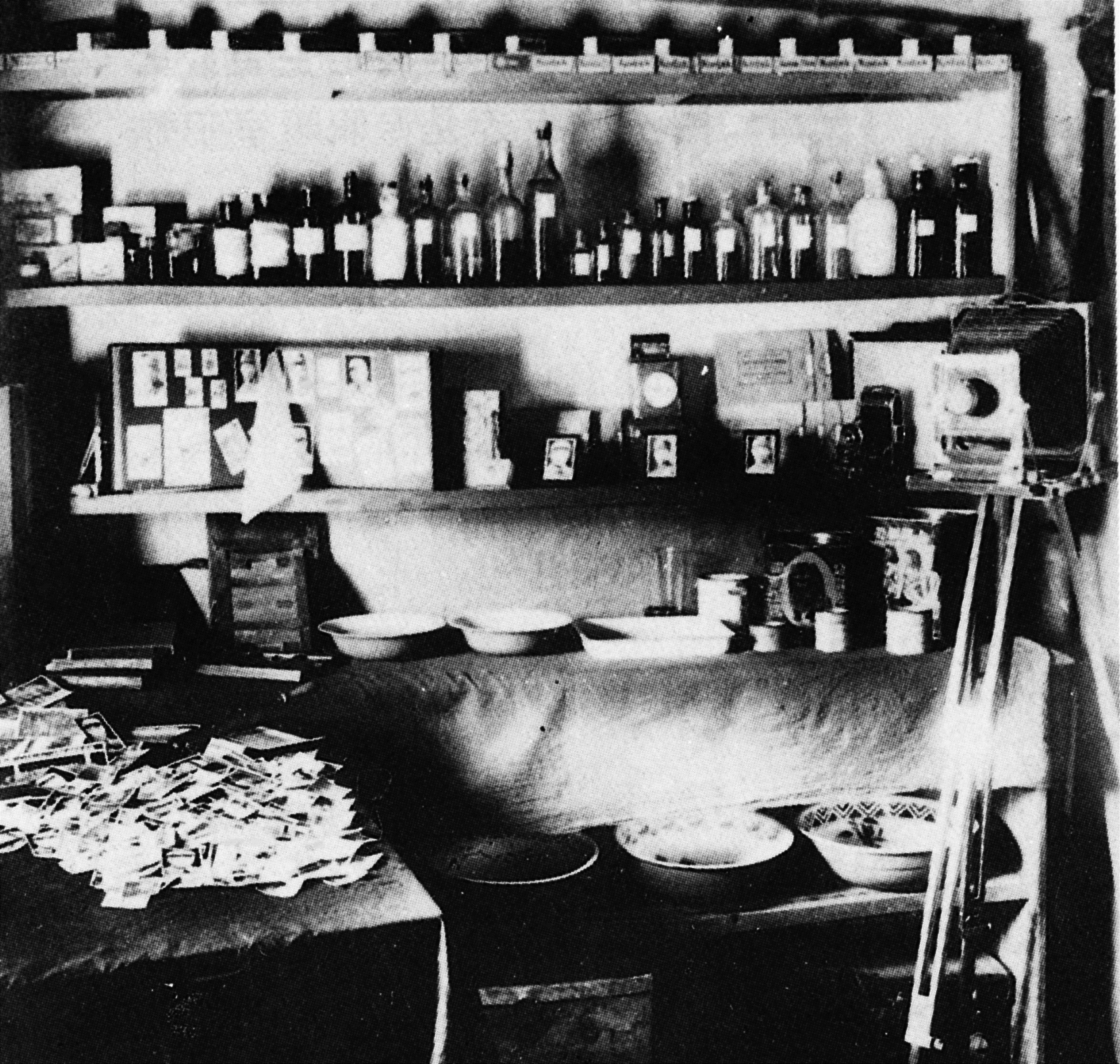

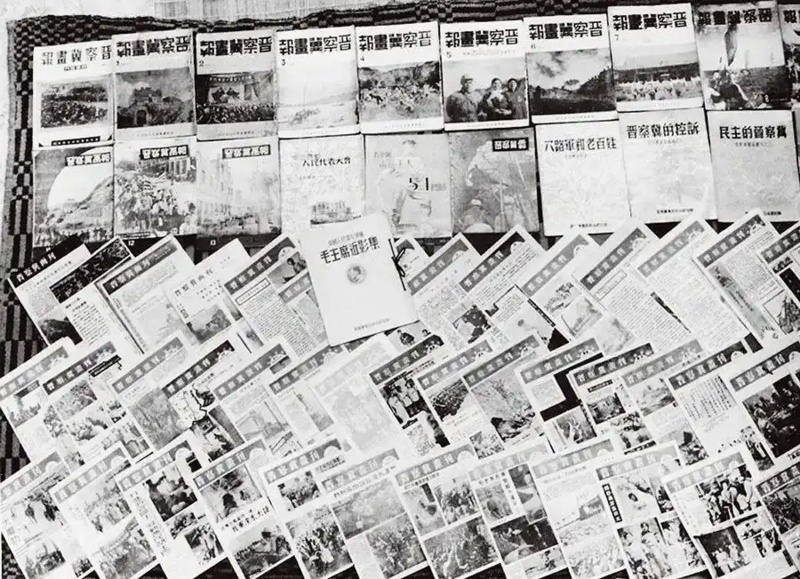

赵烈(1920-1943):广东香山县(今中山市)人。1938年奔赴延安学习并加入中国共产党,后任晋察冀军区新闻摄影科摄影干事。作为《晋察冀画报》主要创始人之一,他拍摄了《我们是抗日小兵》等中国解放区摄影名作。1943年秋冬季日军大“扫荡”中,赵烈为保护摄影底片和掩护战友突围壮烈牺牲,年仅23岁。

田经纬:新四军战地摄影第一人

田经纬(1917-1945):浙江嵊县(今浙江嵊州)人,早年在上海照相馆做学徒,后到美申绸厂当工人,1935年加入中国共产党。1938年秋,随“上海煤业救护队”到皖南,参加新四军,从事摄影工作。皖南事变中被俘,先被关在上饶集中营,后又被关进福建崇安集中营,备受折磨牺牲。

方大曾:“中国的罗伯特·卡帕”

方大曾(1912-1937年?):原名方德曾,笔名小方,出生于北平(今北京东城区)的外交官家庭,1934年中法大学毕业。“九一八”事变后,他不顾炮火奔赴前线,用手中的笔和相机记录下中国士兵英勇抗战的事迹,发表了大量的战地报道和照片,极大地鼓舞了抗日军民的士气。

八路军晋察冀军区摄影员高明火线采访不幸中弹,临死前嘱托身边战士,一定要把相机和底片交给画报社;八路军冀中摄影员韩金声负伤被俘,拒绝医治,大骂敌人,押送途中牺牲;冀中摄影训练班第四期学员温刚隐蔽时被敌人发现,为保护战友,跳出来与敌人搏斗,被劈成两半;《晋察冀画报》工作人员、北平清华大学学生陆续刚到岗位便遭敌人突袭,因眼镜掉在地上,被敌人机枪扫倒身亡;八路军冀中军区,荣启明、董辉、李占奎、宋安平、吴亚夫、何博学、席相波、王文河、杨振奎等多人在战斗采访中牺牲……仅《中国红色摄影史录》记载的牺牲摄影人员就达100多人。

1945年8月15日,宣告日寇无条件投降的电波回荡寰宇。然而,这些战地摄影人却再也无法按下手中的快门,定格民族荣耀的瞬间。但他们用生命谱写的传奇,正超越时空,定焦在民族记忆的取景框中,成为中国抗战史上不朽的精神丰碑。

策划:涂珂

编辑:杨玉梅