编者按

科技成果转化是将科学技术转变为现实生产力的重要途径。习近平总书记指出,当今全球科技革命发展的主要特征是从“科学”到“技术”转化,基本要求是重大基础研究成果产业化。科学研究的“好种子”如何长出产业发展的“金果子”,科技创新这一“关键变量”如何顺利转化为新质生产力的“最大增量”?

即日起,新华日报和交汇点新闻将聚焦江苏科创领域一批具有“科学家”和“企业家”双重身份的“跨界者”。他们成功实现了从科学家到企业家的“变形”,而双重身份的加持更使他们有别于普通的科研工作者或者企业领头人。这种蜕变,这种跨界和融合的过程,正是打通科研成果转化“最后一公里”的真实写照,也是江苏“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”的生动案例。

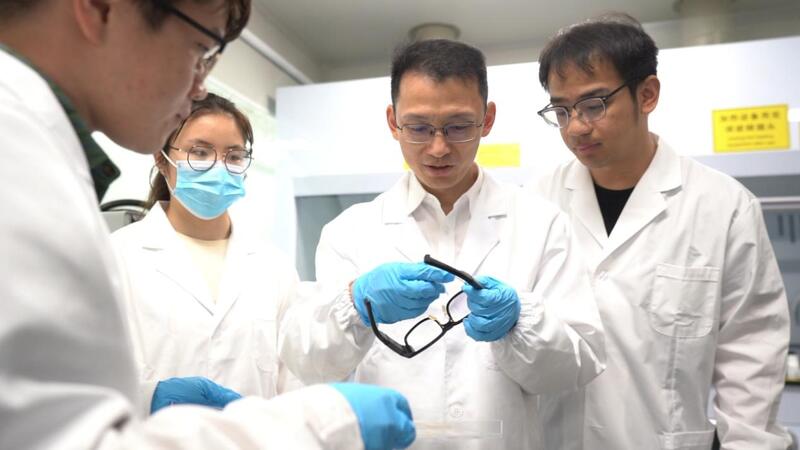

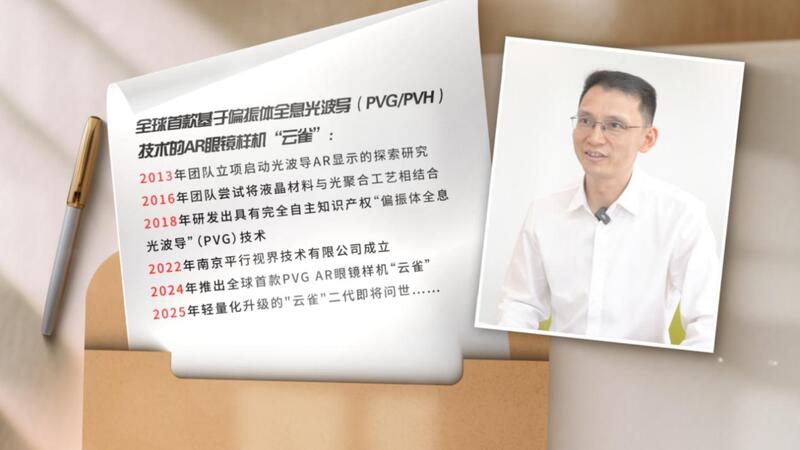

一副看似普通的眼镜,镜片背后却是一个百寸的虚拟画面——在南京平行视界技术有限公司(以下简称“平行视界”),公司创始人之一、东南大学教授张宇宁向记者展示了神奇的“云雀”眼镜。这不仅是全球首款基于偏振体全息光波导(PVG/PVH)技术的AR眼镜样机,也是张宇宁“平行视界”梦想的起点。

从东南大学本硕博毕业后留校任教,后到飞利浦研究院担任高级研究员,再回归母校成为教授,并创立科技企业平行视界,张宇宁的每一次身份转换,都紧扣着一个核心命题:如何让人类更自由地“看见”。

小器件大画面:颠覆传统显示逻辑

公司取名“平行视界”,意指虚拟与现实视觉信息的“平行”叠加,其英文缩写PVG( Parallel Vision Group)又恰好与核心技术PVG一致。自2022年创立以来,这家致力于光波导镜片的研发和生产的新型显示企业,围绕全息光波导显示,在全息材料、光学设计、器件制备、感知评测等方面形成了一系列自主原创性成果。

尽管公司成立时间不长,团队已率先在国际上提出和实现了偏振体全息(PVG/PVH)光波导显示,解决了原有体全息耦合光栅光波导方案存在视场角小的问题。先后与华为、三星、立讯精密、中电科55所建立合作关系,打通了从设计、材料到工艺制作等关键环节,初步具备产业基础。

驱动创新的核心洞察,正源于创始人张宇宁早年对产业痛点的深刻体悟。

2008年,博士毕业留校任教刚满一年的张宇宁,主动选择加入飞利浦欧洲研究院。“工科领域的科技创新必须扎根产业。”张宇宁回忆道,东大与飞利浦在新型显示领域合作密切,当得知高校教师可赴企业交流,他立即报了名。三年多企业研究院的工作经历让张宇宁深刻触摸到全球显示产业发展的脉搏,也让他洞察到传统平板显示的“阿喀琉斯之踵”。

“现在电子屏幕尺寸与画面大小是‘绑定’在一起的。”张宇宁一针见血道,“追求沉浸感,就得忍受笨重的大电视;想要便携,就只能妥协于小手机屏,二者不可兼得。”这种物理限制不仅牺牲了用户体验,更导致巨大的资源浪费——材料损耗、能源消耗,以及用户被迫购买多块屏幕的重复投入。

2013年重返东南大学后,张宇宁开始聚焦于一个颠覆性理念——小器件大画面。他梦想有一种技术:核心器件微小如米粒,却能投射出影院级高分辨率的百寸画面,给人以沉浸感。这也成为他筛选新型技术路线的“金标准”。

彼时,全球显示领域正掀起光波导技术的研发热潮。主流路径如表面浮雕光栅(SRG)、传统体全息(VHG)各显神通,但在光效、制备成本等方面劣势也很明显。张宇宁团队在广泛尝试中,经历了一次关键的“双向奔赴”:2016年,公司另一位创始人、当时还是博士生的翁一士赴美交流,进入国外顶尖液晶材料实验室。“那会儿我们处于技术瓶颈期,正巧接触到他们研发的新型液晶光子学器件。”在明确的需求牵引与交叉学科的视野碰撞之下,翁一士脑中灵光闪现,“既然AR成像的本质是光场调控,而液晶擅长调制光线——为什么不将两者结合?”

翁一士第一时间通过越洋邮件告知了导师张宇宁,这一想法随即得到了张宇宁的高度肯定。但看似简单的联想,却需要漫长的理论和实践验证。于是,两人兵分两路:翁一士在海外进行数值计算与仿真验证,而张宇宁在国内组织团队准备实验条件,重构测试方案。

2018年,在持续两年多的艰苦验证后,团队成功将这种液晶材料与精密可控的光聚合工艺结合,最终催生出具有完全自主知识产权的“偏振体全息光波导”(PVG)技术。

与既有技术相比,PVG优势堪称“碾压级”:光学效率成倍提升,这意味着同样亮度下功耗锐减,续航延长;制备成本显著降低,为产业化铺平道路;在环境适应性方面也经受住了严格测试。

然而,PVG技术落地实验室,张宇宁团队面临一项更严峻的任务:如何推动科技成果走向市场,转化为实实在在的生产力。带着PVG技术和“云雀”的雏形构想,平行视界团队开始了艰难的产业“敲门”之旅。

两种身份叠加:像在走钢丝

从科学家转身成为企业家,身份标签的转换并未让张宇宁感到割裂,但现实的挑战远超预期。“过去在实验室,核心是‘如何让材料性能达标’;如今在市场,焦点转向‘如何让产业相信未来,并愿意为不确定性的长跑投入’。问题领域变了,但抽丝剥茧、攻坚克难的内核逻辑,始终一脉相承。”张宇宁坦言,其实最大的障碍并非一个单点的核心技术本身,而是整个上下游生态的配合,及产业界对技术成熟时间的疑虑。

寻求与头部制造商的合作初期,碰壁是常态。“展示技术原理和实验室数据时,对方会不住点头称赞。”翁一士回忆道,“但一谈到量产时间和投入规模,气氛往往‘急转直下’。”一位企业负责人直言不讳:“这项技术我们非常看好,很可能是未来方向。但量产节点和市场应用尚不明确,我们恐怕等不起。”

这种对“时间成本”的担忧,是横亘在创新技术与成熟产业之间最现实的障碍。但张宇宁没有气馁,他调整策略:用持续可见的快速进展来建立信任,用小步快跑替代宏大叙事。“企业更关注短期回报,而我们着眼长远。”张宇宁分享,“初次接触,企业或许觉得我们这项技术前沿但比较遥远;但一年后再看,他们一旦发现进展超过预期,合作的意愿与信心自然会增强。因此,长远来看,我们前进的步子不一定要迈得很大,但迈出的每一步都要很坚实。”

“我们不再空谈颠覆性的未来,而是聚焦于解决一个个具体的工程问题,并定期向潜在合作伙伴展示阶段突破。”张宇宁说。团队将PVG技术的产业化分解为一个个可量化、可验证的子目标。每达成一个关键节点,团队就主动邀请产业伙伴深入交流和现场体验,展示实实在在的进步。

正是这种“看得见的成长”,最终打动了消费电子制造龙头——立讯精密。2023年,在见证了PVG稳定性显著提升和首个简易光波导模组成功运行后,立讯精密决定与平行视界携手。双方组建联合攻关团队,将高校的前沿创新与企业的工程化能力、供应链管理有机结合,开启了科技创新与产业创新的融合之路。

一年后,凝结双方心血的全球首款PVG AR眼镜样机“云雀”正式问世。实验室的创新种子,终于在产业的沃土中扎下了坚实而充满希望的根。

公司起步,意味着一场复杂“平衡术”的开始。张宇宁清晰地感受到身份叠加带来的全新挑战:作为企业家,他必须为公司生存负责,思考客户在哪、现金流如何保障、团队如何激励;而作为学者和科研带头人,他又必须保持对前沿技术的敏锐嗅觉和长期投入,确保技术护城河持续拓宽。

“这就像在走钢丝。”张宇宁坦言,“企业要活下去,就得有‘造血’能力。但PVG AR眼镜的普及是个长周期过程,现阶段很难靠它养活团队。同时,显示技术迭代日新月异,我们一刻也不敢放松在下一代技术上的预研投入。”

于是,并行生存策略应运而生。平行视界并未将所有“鸡蛋”放在一个篮子里:一方面,团队利用在传统显示领域(如液晶、OLED优化方面)的深厚积累,为有迫切需求的显示面板厂商、终端品牌提供技术咨询以及工艺优化服务等,获取稳定资金支持;另一方面,集中优势资源,全力推进“云雀”从样机向可量产、可销售的产品形态演进,积极寻求与战略投资者的深度绑定,为PVG技术的规模化应用储备能量。

“最难的是时间分配和优先级判断。”张宇宁说,“有时企业遇到一个迫在眉睫的客户需求或融资节点,需要全身心投入;而实验室里一个关键实验也到了突破的临界点。这时就需要高度信任的团队协作——企业运营交给懂市场的合伙人去攻坚,科研攻关则依赖实验室里得力的教授和博士生们去推进,我则需要在关键决策点出现时,迅速切换频道,做出判断。”他笑称自己练就了“碎片时间深度思考”的本领,飞机上、高铁里,往往是阅读最新论文、梳理技术路线的宝贵时光。

静待奇点时刻:在渐进中点亮“平行视界”

“云雀”振翅,只是漫长旅程的第一步。张宇宁面前的“挑战清单”清晰而具体:单色显示亟待升级为全彩,功耗需进一步优化以实现全天候佩戴,环境适应性要覆盖从极寒到酷暑、从干燥到潮湿的复杂场景……每一项都是啃硬骨头的攻坚战。但张宇宁视之为显示技术演进的必经之路,心态平和而坚定:“技术的成熟有其客观规律。就像液晶屏,最初只能显示电子表上的数字,经过数十年迭代才成就了今天的绚丽‘视界’。我们的眼镜形态,同样需要时间和耐心去打磨、进化。”

清醒的产业节奏认知,深深融入平行视界的基因。不久前完成的社会资本融资,该企业投后估值超1.6亿元。在资本热潮涌动的AR/VR领域,这个数字显得颇为理性。“估值并未盲目追高。”在张宇宁看来,颠覆性创新之路漫长,尊重规律比追逐泡沫更重要。

在张宇宁构想的“平行视界”里,人类终将挣脱屏幕的物理束缚。只需一副轻巧眼镜,真实视野之上便能叠加任意尺寸的虚拟画面——无论是处理文档、沉浸观影、远程协作还是探索数字孪生世界,信息流都能如光影般自然流淌、融入现实环境。这远不止是一场显示介质的革命,更是人类感知现实、交互信息方式的深度进化。

“显示技术革新需要耐心。”张宇宁强调,“新型显示的普及是渐进过程。未来3到5年,是夯实基础的阶段。AR眼镜将聚焦于信息提示(如来电、消息等)、实时翻译导航、简易提词器等刚需、高频的‘工具型’功能落地,让用户先习惯‘戴’着屏幕生活。随着核心光学(如PVG)、电池、交互技术的持续突破,用户黏性增强,才可能迎来颠覆手机、平板、电脑、电视、电影等当前场景形态的‘奇点时刻’。”

今年9月,轻量化升级的“云雀”二代即将破空而出。张宇宁正带领着近50人的精锐团队双轨并进:一轨持续突破传统液晶与OLED(有机发光二极管)显示的物理极限,在已知疆域开掘更深潜能;另一轨全力加速PVG/PVH光波导技术的产业化进程,推动AR眼镜从实验室的“可行性验证”向消费市场的“颠覆性革新”持续演进。

尽管通往“平行视界”的征途依然漫长,但张宇宁比任何时候都确信:每攻克一个技术关隘,都在为那副终将解放人类视野的智慧眼镜,注入一束穿透迷雾的微光。

【记者手记】

打破身份桎梏,守住“解决问题”的初心

在张宇宁的科研与创业轨迹中,最鲜明的特质是对“身份标签”的彻底解构与对“问题本质”的极致聚焦。从东南大学教师到企业研究院研发者,再到平行视界的联合创始人,他始终以“解决问题”为核心,从未被“高校学者”“创业者”的身份框定。这种打破桎梏的思维,正是科研与创业能够持续突破的秘诀。

这种特质的形成,离不开他始终在高校与企业间跨界深耕的经历。在企业时,他以学术视角触摸产业脉搏;回校后,又以产业痛点反哺科研方向。这种“无边界”的身份认知,让他既能在实验室深耕“小器件大画面”的颠覆性理念,也能带着技术走出象牙塔,与企业联手创造“云雀”。

张宇宁坦言,现在社会上对教授创业有不少标签,觉得这种跨界不太容易成功,但在他看来,如果将自己定义为问题的解决者,科研与产业就不再是割裂的,反而可以在“问题导向”中转化为深度协同的力量。

科研成果产业化的残酷之处,在于它从不服从理想化的线性曲线,每一步突破都藏在日复一日的积累里。采访中,当被问到创业至今最难的时刻,张宇宁笑道:“困难时刻都有,所以我的心态很好——问题类型不断在变,但解题逻辑从未改变。”这份韧性,源于对技术价值的笃定,更源于对科研规律的尊重。他不迷信“瞬间突破”的神话,而是信奉“循序渐进的浸润”;不高估短期的爆发式增长,也不低估长期的潜力沉淀。这种“以稳驭难”的策略,正带领着团队跨越科技创新“死亡谷”。

回望张宇宁的科研与创业之路,其根本逻辑始终清晰:科研人不必困于“学术圈”的围墙,创业者也不必被“一战成功”的焦虑裹挟,核心是守住“解决问题”的初心。面对困难时,不回避、不急躁;推动转化时,不空想、不冒进。这种打破身份桎梏的开放心态、直面挑战时的务实韧性,正是科学家成功走向企业家的宝贵经验之一。

【人物简介】

张宇宁,1981年2月生,江苏如东人,东南大学电子科学与工程学院教授、博士生导师;现任东南大学信息显示与可视化研究院院长,国家新型显示技术创新中心副主任。他提出系列模拟人眼视觉感知过程评价显示器件性能的方法,被国际电工委员会(IEC)、国际显示测量委员会(ICDM)等国内外显示技术标准采用;发明了基于基色去饱和(LPD)算法的时空混色显示技术,促进了RGB-LED背光与LCD液晶显示的有机结合,提升显示画质、降低制造难度;在增强现实(AR)显示领域,带领团队首次提出并实现了偏振体全息(PVG)光波导显示技术,是目前国际衍射光波导显示的三大技术路径之一。张宇宁曾获日内瓦国际发明展金奖、SID中国显示创新突出贡献奖、江苏省科学技术奖一等奖、华为火花奖等,入选欧盟框架计划玛丽居里学者等;十余项专利完成直接转让,相关研究进展形成显著国际影响力和产业渗透力。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵 张琳

摄像 周天琦