盛夏暑气未消,黄海涛声依旧。

南通与连云港,一处江尾海头,一踞黄海枢纽。相隔数百公里却因“海”结缘。连云港古称海州,南通古称静海,两城自古以来就是江苏重要沿海漕运和渔业港口,更是江南文化与中原文化交融互通的枢纽。

8月17日,“苏超”第九轮,南通队将在南通足球训练中心如皋基地迎战连云港队。绿茵争锋硝烟未起,“斗诗”之风已来。当静海的“江涛拍岸”遇上海州的“海雾连空”,当江海通衢与山海胜境交响,两座位于江苏海岸线两端的城市会碰撞出怎样的“文化火花”?

山川和鸣赏海天一色

坐山观海,是物移入于心、心移情于物的情感状态,更是中国文人与自然的互动。南通与连云港两座城市,都留下历代文人登临山顶,以观沧海的绝美诗句——

在一望无际的江海平原上,伫立的狼山是南通豪迈的脊梁。“万里昆仑谁凿破,无边波浪拍天来。”时任淮南判官的王安石登临狼山之巅眺望大海,眼界大开,挥笔写下《狼山观海》,道尽狼山临江而立、俯瞰波涛的雄伟。“遨游半在江湖里,始觉今朝眼界开。”诗的最后两句,王安石站在狼山之巅,江风猎猎,他看着万里长江奔腾入海,直抒胸臆,在狼山之上借滔滔东去江水抒发广阔的眼界胸怀。

“溪山斜枕蛇龙立,江海平吞天地空。”明代文人李之椿在登临狼山顶山门后萃景楼,面对浩浩汤汤的江水,顿觉眼界开阔。李之椿在返归南通故里后,曾于狼山组织“种松社”,与友人诗文唱和狼山之上江水汤汤。

连云港的山川,则大多充满了神秘与奇幻的色彩。“郁郁苍梧海上山,蓬莱方丈有无间”,苏轼在《次韵陈海州书怀》这首诗中,将连云港的云台山描绘得如梦如幻,仿佛是海上的仙境。云台山连绵起伏,云雾缭绕,山上的树木郁郁葱葱,仿佛是大自然精心雕琢的艺术品。

“天连齐鲁千峰绕,地接江淮万里来”,在明代文人武尚行笔下,云台山则是一片磅礴气势,站立山巅四望,江淮大地与齐鲁大地尽收眼底。在云雾飘渺之中,他又飘然欲仙,留下“信是尘寰真阆苑,何须弱水问蓬莱”的无穷感慨。

更具奇幻色彩的,当属孙大圣的“老家”花果山。“一派白虹起,千寻雪浪飞。海风吹不断,江月照还依。”吴承恩笔下的花果山水帘洞,宛如一个神秘的仙境。杜甫亦曾以“浮云连海岱,平野入青徐”,道尽江苏第一高峰所在地襟山带海、控引南北的磅礴气象。

千年缘分话人文家国

连云港的历史悠远而明亮,如同一颗古老却耀眼珍珠在黄海岸边熠熠生辉。春秋时,孔子从鲁国游历至此,“问官于郯子,尝登此山以望东海,故名孔望山”。秦朝时始皇帝立“秦东门”石与此,诗人张耒在《登海州城楼》中“疏傅里闾询故老,秦皇车甲想东游”一句,秦始皇横扫六合、东游至此的豪气跃然纸上。

南通,则以实干,成为“江委海端”的一颗闪亮新星。清末民初,先贤张謇以实业救国,建大生纱厂、办南通师范,以“百事看今日,从教爱时光”的奋斗,换来南通“近代中国第一城”之称号。

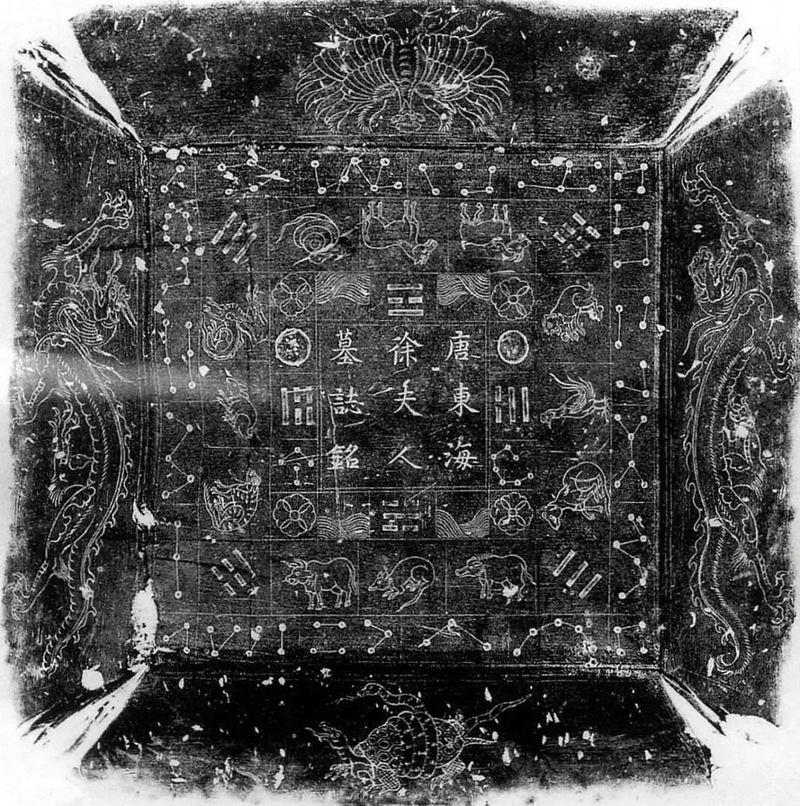

两城的历史各有千秋,缘分却已跨越千年。1971年,一方青石墓志铭碑在南通陈桥河口村出土问世,这块名为《唐东海徐夫人墓志铭》的主人,是时任南唐静海指挥使兼都镇遏使姚公之妻的徐氏。这位从港城远嫁而来的贤淑女子,生前辅佐丈夫处理各项事务兢兢业业,最终留下“惊埋玉而地厚,将刻石兮天长”的身后美名,为南通人民世代传扬。

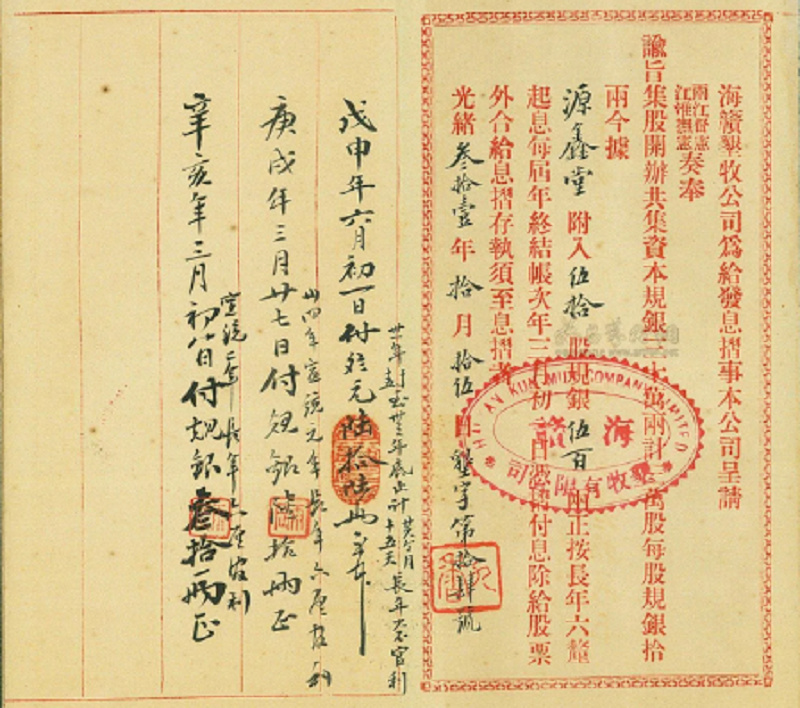

1905年,怀揣“实业救国”的理想,张謇与海州人许鼎霖、沈云沛密切合作,呈请朝廷在连云港海州创办海赣垦牧公司,在实地考察后,在北起山东日照,南到淮安,南北长约三百里,总面积约两千公顷的滩涂上开垦种植,将“一片荒滩变沃野”,为近代江苏沿海地区工商业、交通运输业和科技文教事业的发展作出积极贡献。

珍馐满仓品滋味悠长

南通滨江临海,渔盐物产十分丰富。《光绪通州志·物产》载:“鳞族,江海错陈,其名贵者,觔以充贡。”可见南通的江鲜海鲜曾经作为贡品进献宫廷。其中最鲜美者,非刀鱼莫属。“待到刀鱼新上市,清明时节不禁烟。”在诗人李琪诗句中,对清明时节的刀鱼念念不忘。

同处黄海之畔,连云港亦自古因渔获之利而兴。有诗云“渔浦连天白如雪,望断潮涌问渔翁”,连云港渔业兴盛之景可见一斑。梭子蟹、对虾和生蚝是连云港人民在与海浪搏击中收获的美味珍馐。在“老饕”苏东坡笔下,连云港除了鲜美的海味,更有“拣芽分雀舌,赐茗出龙团”的云台山云雾茶的清香。

从狼山晨钟里的诗韵流转,到花果山云雾中的文脉绵延;从盐场竹枝词里的市井烟火,到海州石刻间的岁月留痕,南通与连云港的文脉从未因时光流逝而褪色。

这份跨越古今的文脉兴盛,或许伴随绿茵场上哨声吹响,两城的加油呐喊如同千百年在沿海唱响的渔家号子,为江苏沿海的千年文脉注入全新的磅礴力量。

新华日报·交汇点记者 张周楠

图片部分来源于网络