万里长江奔涌东流,惊涛拍岸间浸润两岸沃土,孕育出江南江北两处“鱼米之乡”——苏州与泰州,同样的川野沃润、畴陇膏腴,引得历代文人墨客驻足淹留、诗兴恣肆,写下锦绣诗章。

早在约1800年前,左思作《三都赋》,就以“造姑苏之高台,临四远而特建,带朝夕之浚池,佩长洲之茂苑。窥东山之府,则瑰宝溢目,䚕海陵之仓,则红粟流衍”的传世名句,让姑苏、海陵两地,以繁盛之姿,在历史长河里惊艳“同框”。

时光辗转,8月16日,“苏超”赛场上,苏泰又将再续前缘,在绿茵场上同台竞技、共展风华。“斗球”之前,先来细细品味一番两地绵延千年的诗意风流。

天下粮仓 稻香盈野

苏州自古便是人间天堂。“苏湖熟,天下足”的民谚自宋朝流响千年,道不尽这“天下粮仓”的丰饶富庶。细看“蘇”字,草、鱼、禾相辅相成,恰是鱼米之乡最精妙的注解。

白居易任苏州刺史期间,曾登临阊门远眺,既见城野苍茫,又见人烟稠密,思绪流转间,写下“十万夫家供课税,五千子弟守封疆”(《登阊门闲望》)的悯农诗句。在他眼中,苏州不仅是“绿浪东西南北水,红栏三百九十桥”(《正月三日闲行》)的婉约水乡,更是支撑国家运转的重要粮仓,有万千农夫岁岁稼穑,供给朝廷赋税,更有无数子弟戍守边疆、保家卫国。

而范成大则以60首《四时田园杂兴》,将苏州乡村春种秋收的生活图景展现得淋漓尽致,其中“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”最为脍炙人口。夏日农忙时节,百姓日出而作,日落而息,男耕女织,一齐出动,孩子们有模有样在桑树下学种瓜。桑阴下的童趣与田垄间的忙碌相映照,似一支妙笔皴染出“耕读传家”的田园画。

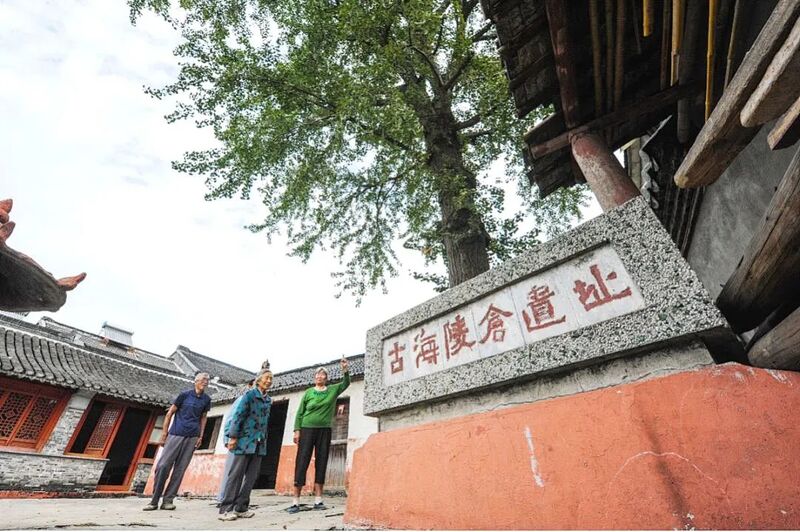

泰州的稻香,凝结在“海陵仓”的千年盛名里。泰州古称海陵,素有“汉唐古郡、淮海名区”之称,历史上曾是一个大粮仓。

据《太平寰宇记》记载,“海渚之陵,因以为仓,海陵之名从此开始”,即西汉时,吴王刘濞封国东面的海边高地,因用来囤积粮草,而命名为海陵仓。后刘濞起兵叛乱,作为吴王郎中的枚乘上书劝谏,“转粟西乡,陆行不绝,水行满河,不如海陵之仓”(《上书重谏吴王》),就是说哪里还有胜于泰州、富于海陵仓的地方呢?唐朝骆宾王在《为徐敬业讨武曌檄》中,也以“海陵红粟,仓促之积糜穷”,烘托兵马未动、粮草先行的恢弘气势。

这“红粟”就是古泰州特产之米,陆游在《对食戏作》中赞道:“香粳炊熟泰州红,苣甲莼丝放箸空。”寒食节前一日,香喷喷的泰州红米饭,配着鲜嫩的蔬菜,他执箸低头便吃了个干净,足见米质上乘和诗人的勤俭家风。

湖泊棋布 水产丰饶

长江与湖泊的馈赠,让苏泰两地的“鱼”成为诗词中最鲜活的意象。无论是苏州的“莼鲈之思”,还是泰州的渔家唱晚,都透着水乡独有的兴味。

苏州的水产,是张翰笔下“秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥”(《秋风歌》)的乡愁。一句“莼鲈之思”,让吴江的鲈鱼与莼菜成了文人心中“归乡”的代名词,每逢秋风飏起、木叶纷纷,对故土的眷恋便随着对美味的垂涎,一同喷涌。

张志和则在《渔歌子》里勾勒一幅酣畅欢饮的画面:“松江蟹舍主人欢,菰饭莼羹亦共餐。枫叶落,荻花干,醉宿渔舟不觉寒。”枫叶零落时节,诗人与渔夫欢宴蟹舍里,醉卧渔舟上,一碗菰米饭并莼菜羹下肚,连寒意都被水乡滋味冲淡。

苏州物阜民丰,唐伯虎在《江南四季歌》中,走马灯似的铺陈,从“蛤蜊上市争尝新”到“左持蟹螯右持酒”,再到“寸韭饼,千金果,鳌群鹅掌山羊脯”。蛤蜊、螃蟹、春韭等水产,成为苏州四季风物里的主角。

泰州渔家的三餐四季,藏在郑板桥的“卖得鲜鱼百二钱,籴粮炊饭放归船”(《渔家》)里。卖鱼得钱、买粮归船,简单的生活场景,是渔家最真实的生计。他在《闲居》中还写“紫笋红姜煮鲫鱼”,紫笋、红姜配鲫鱼,寻常家肴被写得活色生香,这也是独属于郑板桥的乡愁味道。

宗元鼎《题郊居》则添了几分闲逸,“渔夫晚唱烟生浦,桑妇迟归月满筐”,暮色里的渔歌,月光下满载的桑篮,寥寥数笔,勾画泰州水乡的恬淡意境,这更是黎民不饥不寒,盘中餐食无忧的写照。

水陆通衢 商贾云集

苏州与泰州,或扼守江南水路枢纽,或坐拥三水交汇之利,既得鱼米丰稔的物产根基,又占尽舟车往来的地理之便,吸引了南来北往的商贾,催生一派煊赫市井气象。

往来舟楫之上,究竟承载多少繁华?杜荀鹤在《送人游吴》中给出答案:“春船载绮罗,夜市卖菱藕。”商船既载着绫罗绸缎,也载着水乡的时令鲜货。随着交易触角不断延伸,市场规模随之愈发蓬勃。

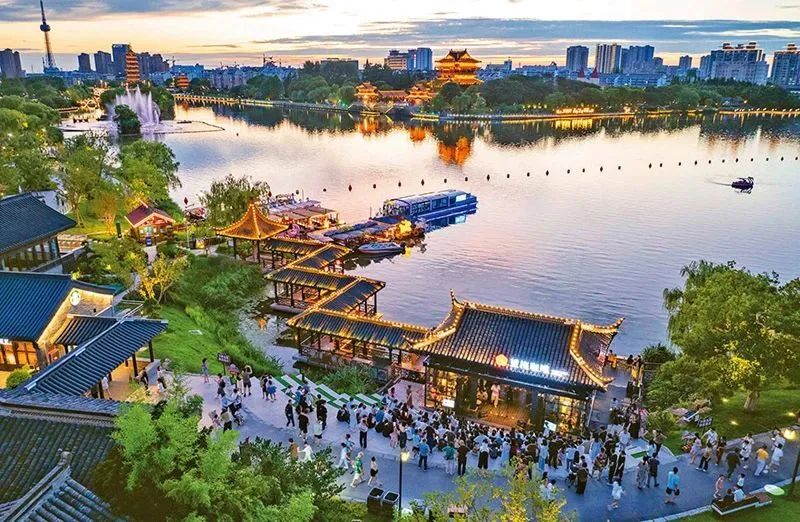

清代徐扬的《姑苏繁华图》,以画为证,直观再现苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的风貌。唐伯虎则以诗为据,在《阊门即事》里一气呵成:“世间乐土是吴中,中有阊门更擅雄。翠袖三千楼上下,黄金百万水西东。五更市卖何曾绝,四远方言总不同。”楼里的歌女、水上的商船,五更不绝的市集、南腔北调的方言,他把这座东南大都会的盛景刻画得入木三分。

泰州通江达海,王维曾描绘其水系壮阔,“浮于淮泗,浩然天波,海潮喷于乾坤,江城入于泱漭”。长江、淮河、黄海三水激荡,让这里自古便是物资转运的咽喉要地。至明清时期,泰州成为里下河地区农产品集散地,稻河、草河沿岸,粮行林立、油坊遍布,栈房货积如山。

积粟为仓、煮海为盐,是吴王刘濞时便埋下的繁荣伏笔。宋代刘攽被贬泰州,曾写下“楚江葭苇带青枫,小市鱼盐一水通”(《海陵》)。长江、蒹葭、枫叶,是水乡常见风光,“鱼盐之利”则是经济命脉。正是这盐粮转运、舟楫相连的热闹,让古海陵的市井活跃,即便如刘攽这般谪居之人,也能在此寻得一份安稳闲适的生活。

江河依旧,裹挟着千年的稻浪鱼香与市井喧嚣。笔墨间的“对话”至此暂歇,关于赛场上的对垒,苏泰两座“鱼米之乡”又该如何演绎,让我们拭目以待!

新华日报·交汇点记者 杨丽媛

图片来源:苏州发布 泰州发布