交汇点讯 熟悉南京大屠杀历史的观众,能在热映电影《南京照相馆》中看到拉贝先生的身影。1937年12月日军攻占南京后,在全城进行了长达六周的血腥大屠杀。时任德国西门子公司南京办事处经理的拉贝,以南京安全区国际委员会主席的特殊身份在南京城内从事人道主义救援活动,挽救了25万中国百姓的生命。

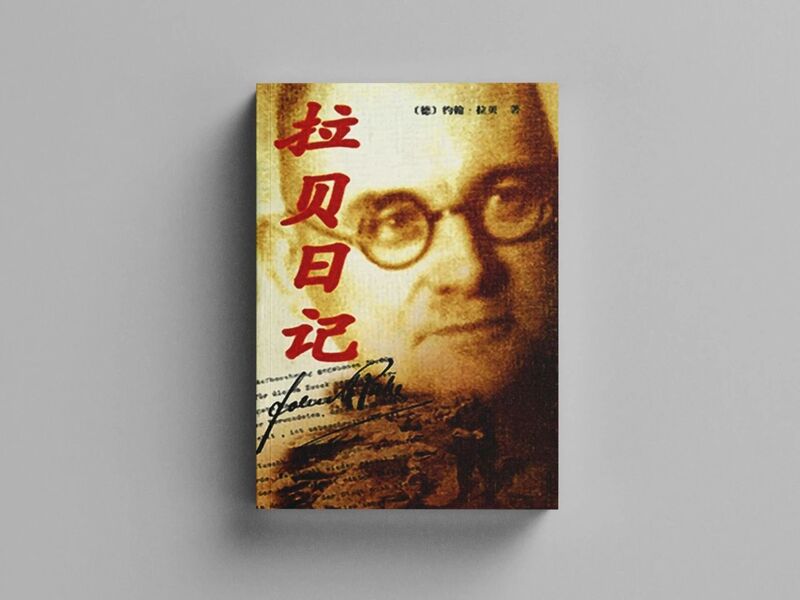

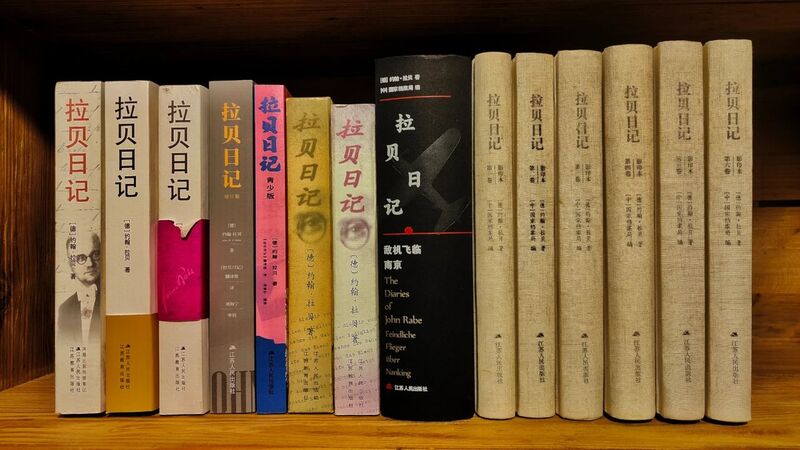

1997年8月,《拉贝日记》首次由江苏人民出版社与江苏教育出版社联合推出。28年来,这本浸染着南京军民血泪的日记,成为控诉日军暴行的重要物证,也成为后人了解南京大屠杀历史的鲜活教材。近日,《拉贝日记》修订本由江苏人民出版社正式出版,书中收录了近200封书信、公函,记录400余条日军暴行记录,收录100余幅历史照片,增加了498条注释和1则附录,确证了许多此前版本中碍于当年信息条件未能明确的人名、地名及历史事件。

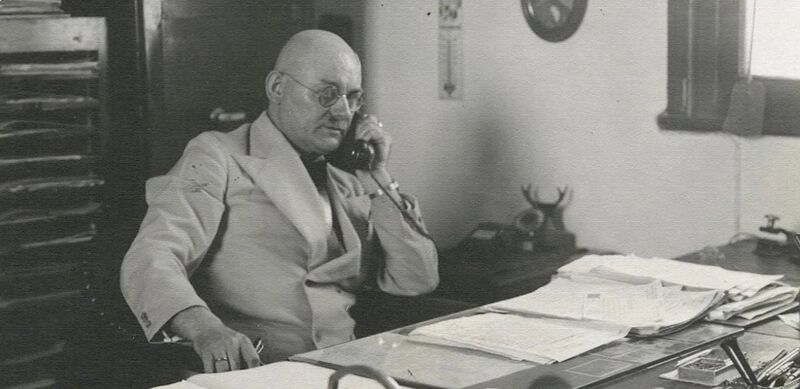

约翰·拉贝(1882—1950),德国人,西门子公司南京办事处经理、南京安全区国际委员会主席。南京大屠杀期间,他一手组建起南京安全区,庇佑了万千普通中国百姓。从南京沦陷之前的1937年9月19日,到1938年2月26日,他一天不落地写日记。尤其是在南京大屠杀的血雨腥风中,拉贝坚持将自己在南京城特别是难民安全区内所见所闻的日军暴行记录在日记中。

拉贝回到德国后,于1942年将这段时间的日记整理成书稿保存下来。此后,日记随着拉贝家人几经搬迁,在德国被尘封了半个多世纪。1996年12月,拉贝外孙女赖因哈特夫人将日记公之于世。1997年8月,江苏出版界推出的中文版《拉贝日记》是世界首版。《拉贝日记》的出版轰动了全球,也兑现了拉贝在1937年许下的诺言:“作为目击证人把这些(侵华日军南京大屠杀暴行)说出来!”

《拉贝日记》出版后,先后获得第十一届中国图书奖、第十一届全国优秀畅销书奖、第十二届华东地区优秀哲学社会科学图书特等奖,并被列入国家百种优秀抗战图书。著名历史学家胡绳评价:“《拉贝日记》是近年发现的研究南京大屠杀事件中数量最多、保存得最为完整的史料。这部日记所记述的,都是拉贝的亲历亲见亲闻,非常具体、细致和真实,无人能否认其可信度。”

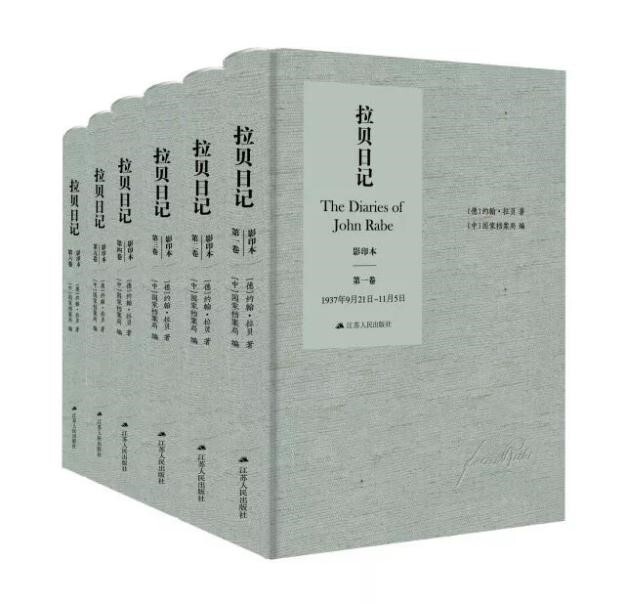

2016年,拉贝先生之孙托马斯·拉贝将《拉贝日记》南京卷手稿,即《敌机飞临南京》1—6册(共8本),捐赠给中国国家档案局中央档案馆。2017年,时值南京大屠杀惨案发生80周年,国家档案局授权江苏人民出版社影印编辑出版六卷本《拉贝日记》(影印本),这是世界上第一次用影印本形式呈现的拉贝最原始日记,一比一还原拉贝的战时日记本;2024年1月,江苏人民出版社出版《拉贝日记》(青少版),在原版本基础上进行了适龄化编译,增添历史图片、拉贝手绘图,助力青少年了解历史、理解拉贝其人;2024年3月,江苏人民出版社又推出全译本《拉贝日记——敌机飞临南京》,这是拉贝在1937年9月—1938年2月5个多月时间在南京期间所记的日记和收集的资料,是拉贝日记最原始的版本,新增了拉贝收集的世界各国新闻媒体关于侵华日军的侵略行径、中国官兵英勇抗日的事迹、侵华日军南京大屠杀暴行的新闻报道,以及拉贝回国后向德国政府呈送的关于南京沦陷的报告等内容。

从首版《拉贝日记》出版至今,以刘海宁为代表的翻译组成员,始终致力于《拉贝日记》的考据工作,通过查阅文献、实地走访等方式,他们陆续还原了拉贝在日记中提及的南京、上海、武汉等地的地名、机构名及方位。

刘海宁告诉记者,此次面世的《拉贝日记》(修订版)是在经典单行本的基础上进行的全新修订。得益于《拉贝日记》全版本档案的面世,许多碍于当年信息条件未能明确的人名、地名及历史事件陆续得以确证。同时,翻译团队对译文进行了确证完善,增加了498条注释及新发现的文献附录,增加了一批清晰的历史图片,提升了全书的史料价值,力争做到“日记中出现的人物均有考据,日记中的地名均有佐证”。

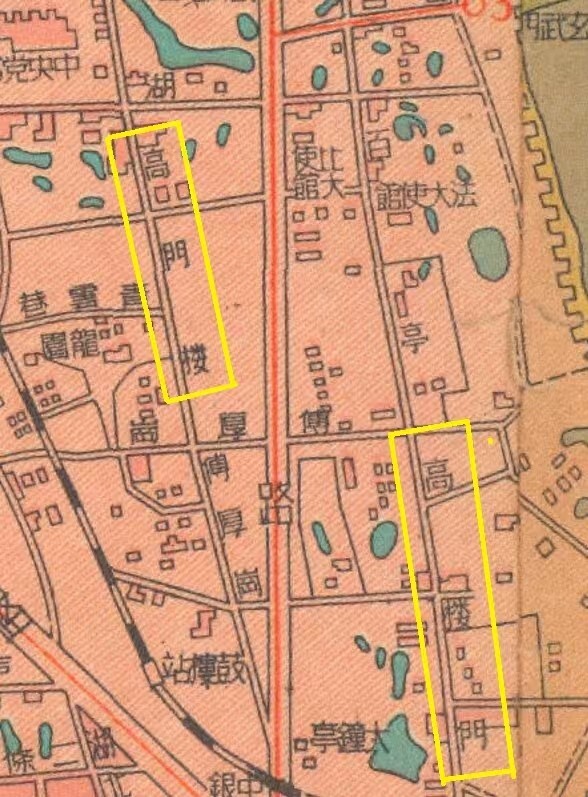

刘海宁向记者介绍了《拉贝日记》修订本中多个新修订的历史细节。《拉贝日记》中提到德国人R. 黑姆佩尔担任总经理的一家饭店,此前版本翻译为“北方饭店”。翻译组通过在档案馆查询史料,还原了这家开在南京中山东路的饭店的来龙去脉,弄清了它使用过“河北饭店”“吉祥饭店”等名称,修订本中改为“河北饭店”;《拉贝日记》记录了日军士兵1937年12月19日在“德国合众机械两合公司”犯下的暴行,该公司的地址在日记中被记录为“Fu Kan”(德语)路6号。此前翻译组认为“Fu Kan”很像“福建”在南京方言中的发音,因而翻译成“福建路6号”。通过查阅当年的报纸,翻译组发现该公司的地址实际上是“傅厚岗6号”,估计可能是因为报告此事的德国合众机械两合公司的职员王郁辉是南京人,他将“傅厚岗”说得太快,被记录报告的麦卡伦误听为“Fu Kan”。《拉贝日记》此前的译本中,多次将南京消失的地名“高门楼”翻译成“高楼门”。翻译团队查阅《南京地名大辞典》,并结合当时的地图发现,“高门楼”是一条已经消失的街巷,位于鼓楼广场附近,因为容易和相距不远的“高楼门”混淆,如今已更名为“高云岭”。《拉贝日记》提到的其实正是这个“高门楼”,修订本中也做了相应改正。

此外,《拉贝日记》修订本还修改了多处人名,比如,日记原文中出现只记下缩写名的人物“C. 恽”,经多方考证为常州武进人恽震。他是中国电机工业的先驱、中国电气制造业的奠基人和中国电机工程学会的创始人。

每一次修订,都是对历史真相的再加固,其意义不仅在于史实细节的完善,更在于构建了多维立体的历史证据体系,并在国际视野中强化了抗战历史的真实性与教育价值。刘海宁说:“翻译这样一本反映南京大屠杀历史的书,不可能达到百分之百的完美。我们尽可能地为读者还原历史真相,为世人研究侵华日军南京大屠杀暴行和拉贝其人提供真实可信的史料。”

新华日报·交汇点记者 于锋