8月17日,“苏超”第9轮的哨声将在南通与连云港之间吹响。这场被称作“沿海德比”的较量,不只是绿茵场上的竞技对抗,更是黄海之滨两座枢纽城市的一次深情对话——从近代实业救国的浪潮到改革开放的春风,从荒滩变沃野的壮举到通江达海的宏图,南通与连云港的缘分,早已超越了地理上的“一南一北”,在百年时光里交织成江苏沿海发展的动人篇章。

实业先驱筑根基,

荒滩上种出的城市基因

翻开近代江苏的发展史,张謇、沈云沛、许鼎霖三位“江北名流”的名字,如三颗星辰照亮了南通与连云港的早期现代化之路。他们的故事,恰是两座城市最早的“合作协议”。

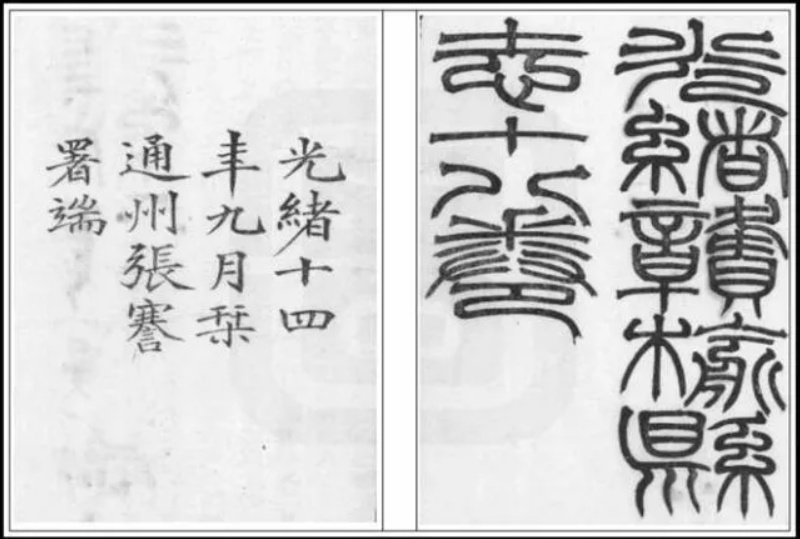

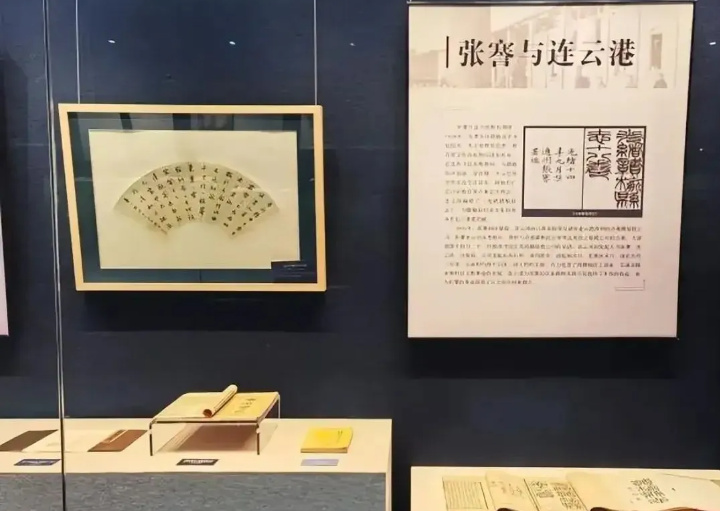

1888年,35岁的南通人张謇应赣榆知县之邀,踏上海州(今连云港)土地,出任青口选青书院院长。在那里,他留下“诚以做人、恒以学问”的校训,将教学分为经义、治事两科,提倡实学育人;为编修《光绪赣榆县志》,他踏遍赣榆乡野,记录风俗民情,为连云港的历史文化留下珍贵注脚。

这段38年的不解之缘,不仅让张謇的教育理念深植海州,更让他与海州籍的沈云沛、赣榆人许鼎霖结下深厚情谊。

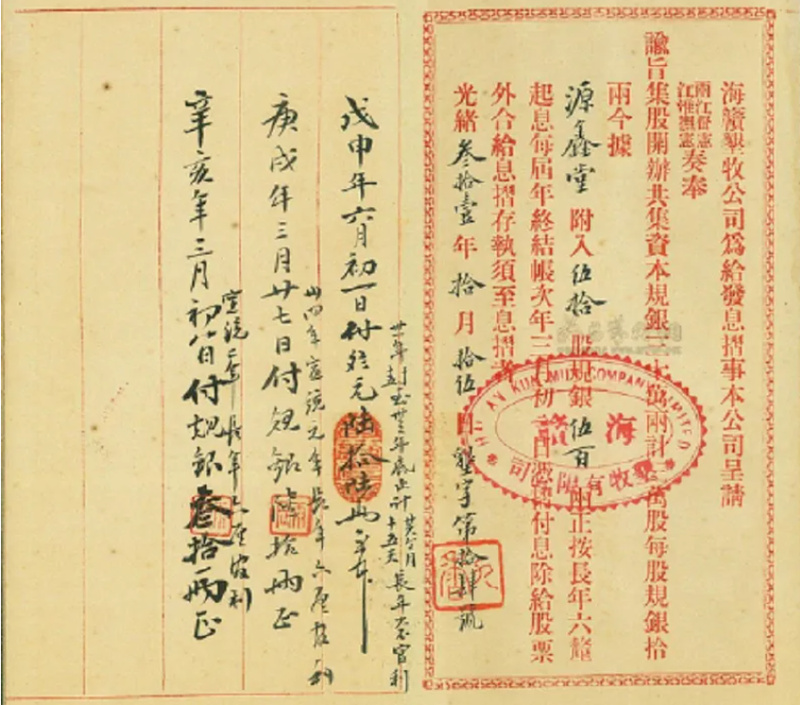

1905年,张謇、沈云沛和许鼎霖三人携手写下浓墨重彩的一笔——创办海赣垦牧公司。以南通通海垦牧公司为模板,他们在海州复制“垦牧模式”,北起山东日照、南至淮安,在三百里荒滩上兴修水利、开垦耕种。数十年间,江淮八百里盐碱地蜕变为良田,通海与海赣的事业一南一北,带动了江苏沿海工商业、交通运输与文教事业的崛起。同一时期,三人还共同投身淮、沂、泗、沭等河流治理,为两城百姓筑起防洪屏障,这份“共护一方水土”的担当,成为两座城市精神共鸣的起点。

各自的探索中,两城的特色已然显现:张謇在南通创办大生纱厂,以“实业救国”推动民族工业;沈云沛力促海州大浦港开放、老窑港口建设,铺设陇海铁路,为连云港埋下“陆海枢纽”的种子;许鼎霖在新浦创办海丰面粉公司、赣丰饼油有限公司,让机器轰鸣成为连云港工业的序章。他们的实践,为两座城市刻下“向海而生”的原始基因。

开放浪潮谋突破,

从政策窗口到战略支点

历史的指针拨到1984年,南通与连云港迎来命运的又一次交汇。这年5月,党中央、国务院决定开放14个沿海港口城市,两座城市携手站上改革开放的前沿。江苏第一批国家级经开区——连云港经济技术开发区、南通经济技术开发区同步诞生,成为江苏对外开放最早的两个“窗口”,承接全球产业浪潮的洗礼。

2009年,《江苏沿海地区发展规划》提出“三极一带多节点”布局,明确连云港、南通与盐城共同作为江苏沿海发展的核心。这一规划如同一把钥匙,打开了两座城市差异化发展的大门。

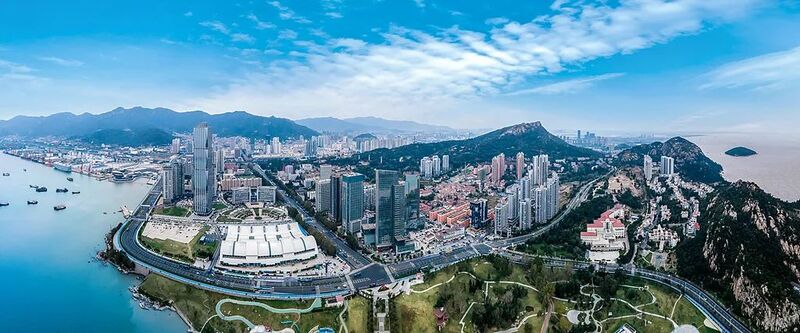

连云港坐拥江苏唯一的30万吨级深水航道,陇海铁路与连霍高速在此织就陆地动脉,海陆空铁“四位一体”的交通矩阵,让它成为中西部最便捷的出海口。如今,这里的医药创新能力跻身全国地级市第一方阵,盛虹、斯尔邦等石化项目驱动区域经济,中哈物流合作基地与中欧班列的繁忙,更彰显着新亚欧大陆桥“桥头堡”的枢纽价值——2024年,连云港港吞吐量达3.46亿吨,远洋航线延伸至中东、美东、南非,近洋航线连接日韩与东南亚,续写着孙中山先生《建国方略》中“东方大港”的构想。

南通则凭“江海交汇”独步天下:内河与沿海港口无缝衔接,既能溯江服务内陆,又能跨江链接全球。船舶海工产业年产值突破2000亿元,享誉全球;集成电路、新能源汽车等新兴产业加速崛起,“上海研发—南通转化”的模式让科创成果落地生根。通州湾新出海口呼应长江经济带,37条内外贸航线覆盖50多个国家和地区,“沪通快航”“联动接卸”模式让这座“上海大都市北翼门户”深度嵌入长三角一体化。

从“政策窗口”到“战略支点”,两座城市以不同路径诠释着“开放”的内涵:连云港向西连接亚欧大陆,南通向东拥抱深蓝海洋,却在“以港兴城、以城促港”的逻辑里,再次找到共鸣。

德比背后的城市共鸣

当“苏超”的战鼓敲响,南通队与连云港队的较量,更像是一场跨越百年的“城市对话”。看台上的呐喊里,藏着两座城市共同的记忆:是张謇笔下“垦牧初心”的延续,是沈云沛规划铁路时的远见,是1984年开放号角中并肩的步伐,更是当下长三角一体化中协同的身影。

如今的南通,正将沿海视为“下一个万亿”增量,从“依江而兴”迈向“江海共兴”;连云港则加速建设海洋强市,发展海洋新质生产力,打造现代化海洋产业集群。它们在江苏沿海发展的蓝图里,一个是“通江达海的枢纽”,一个是“陆海联动的门户”,却始终共享着“向海图强”的信念。

这场“沿海德比”终会落幕,但南通与连云港的故事还在继续。就像黄海的浪潮,既记录着历史的回响,也推送着未来的机遇。当球员在场上奔跑时,场外的两座城市,早已在时代的赛道上,跑出了属于江苏沿海的加速度。

新华日报·交汇点记者 赵芳

图片来源 连云港发布、南通发布