“是‘洋八路’希伯!”今年暑期,连云港各地红色旅游持续升温。在赣榆抗日山烈士陵园第四坡段,游客们驻足于一座炮弹造型的纪念塔——希伯纪念碑前,满怀敬意。这座纪念碑高约5米,正面镌刻着“国际友人希伯同志纪念碑”,上款标明建塔时间为“中华民国三十三年,中华民族抗战七周年纪念日”,下款署“山东军区司令部政治部立”。碑阴刻有题词:“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙,希伯同志永垂不朽!”落款是山东军区司令员兼政治委员罗荣桓、副政治委员黎玉、政治部主任萧华。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,这座纪念碑宛如一位饱经沧桑的历史见证者,静静伫立,承载着厚重的往昔,娓娓诉说着国际友人汉斯・希伯为中国革命事业英勇献身的壮丽史诗。

奔赴东方投身中国革命

1897年,汉斯・希伯出生于原奥匈帝国的克拉科夫城,后在德国求学。1916年“五一”劳动节,怀揣对和平的向往与正义的执着,他追随德共领导人李卜克内西,积极投身反战和反政府宣传活动,却因此深陷牢狱之灾。然而,铁窗禁锢不了他的灵魂,出狱后,希伯毅然加入德国共产党并担任要职。

1922年冬,按照德共中央安排,希伯前往莫斯科。苏共中央领导人的建议,如同一盏明灯,为他照亮了革命征程——共产主义事业的未来在东方,在中国共产党。

1925年,怀着对远方神秘国度革命事业的无限热忱,希伯远渡重洋来到上海。彼时的上海,正笼罩在“五卅惨案”的阴霾之下。

希伯当即以笔为剑,用一篇篇外文报道,无情地揭露批判帝国主义的残暴与虚伪,高度赞扬中国共产党领导的“五卅运动”。他的文字如同一声嘹亮的呐喊,瞬间引发国内外广泛关注。宋庆龄女士因此接见了他,二人一拍即合,共同组建上海马列学习小组。在希伯的积极联络下,众多国际进步人士纷纷响应,上海第一个“国际马克思主义学习小组” 宣告成立。希伯还经常为小组成员授课,提升大家的理论水平,为中国革命思想的传播倾尽全力。

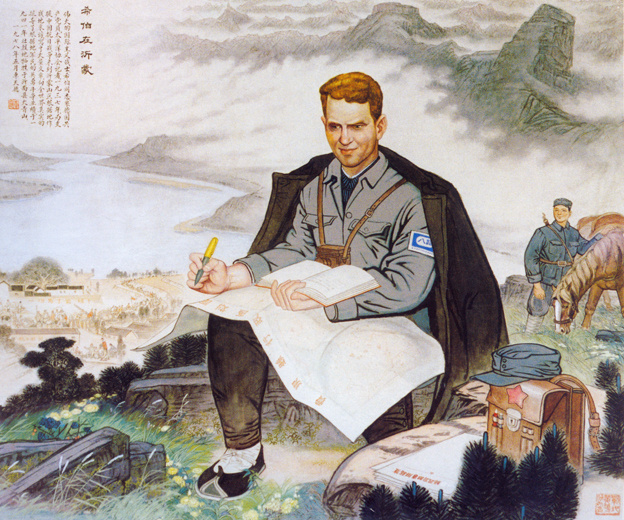

北伐战争时期,希伯任职于北伐军总政治部编译处,负责英文周刊《中国通讯》的编辑工作。在此期间,他为中国各阶段革命撰写了大量理论性和报道性文章,向世界传递中国革命的激昂声音。

笔剑共舞,奔走抗日烽火

抗日战争全面爆发,希伯深感责任重大,奋笔疾书,撰写大量政论文章。“皖南事变”爆发,国民党公然破坏统一战线的倒行逆施,令希伯义愤填膺。他随即挥毫泼墨,写下多篇文章,毫不留情地揭露国民党的丑恶面目。

1938年春,希伯奔赴延安采访,有幸与毛泽东主席深入探讨诸多中国革命的理论和实践问题。毛主席的高瞻远瞩与坚定信念,令他深受触动,也更加坚定了他深入敌后抗日根据地的决心。

此后,希伯马不停蹄地奔赴敌后抗日根据地,积极报道八路军和新四军的抗日行动与辉煌战绩。“皖南事变”后,他前往新四军新军部所在地盐城采访,并慷慨捐献物资。

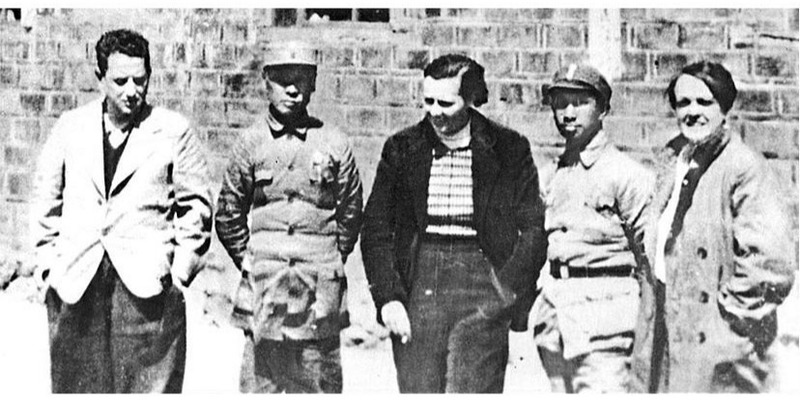

在山东抗日根据地,他不仅用文字记录根据地的对敌斗争,更穿上八路军军装,成为一名名副其实的外籍八路军战士,被滨海、沂蒙等山东抗日根据地的军民亲切地称为“洋八路”。希伯多次持枪与日伪军展开激烈战斗,面对枪林弹雨,他毫无惧色、毫不退缩。在罗荣桓亲自指挥的“翻边战”中,也能看到他矫健的身影。

战后,他据此创作著名战地报道《无声的战斗》,生动展现战斗的激烈与战士们的英勇,让更多人得以了解抗日根据地的真实状况。

精神不朽,红色基因永传承

1941年11月30日,在大青山遭遇战中,希伯不幸身中数弹,壮烈牺牲,将宝贵的生命献给了中国革命事业。

希伯牺牲的噩耗传来,中国人民悲痛万分。为纪念这位国际反法西斯战士和其他革命烈士,1994年,山东省人民政府在沂南县梭庄建立革命烈士茔地。后来,希伯的遗体迁葬至临沂华东烈士陵园,而赣榆抗日山烈士陵园第四坡段的这座纪念碑,成为人们缅怀他的重要场所,承载着中国人民对他无尽的思念与崇高敬意。

2014年9月1日,汉斯・希伯的名字被郑重列入第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

在希伯纪念碑前,白发苍苍的老人,或许亲身经历过那段艰苦卓绝的岁月;朝气蓬勃的孩子,眼中闪烁着对历史的好奇与对未来的憧憬。人们怀着无比崇敬之心,缓缓走到纪念碑前,献上一束束鲜花,那是对先烈炽热情感的永恒表达。一位前来参观的大学生激动地说:“希伯先生作为一名外国人,却能为中国革命义无反顾地奉献自己。他的精神如同一道强光,激励着我们这一代年轻人牢记历史,在中国式现代化的新征程上,勇挑重担,争做时代领航人。”

中国共产党和中国人民始终铭记着希伯,多年来,通过多种方式悼念、纪念他,广泛宣传他的英勇事迹。汉斯・希伯用生命证明,尽管来自不同国家、说着不同语言,但为了和平与正义,不怕牺牲、勇于奉献的精神是共通的。他为中国革命和世界反法西斯斗争奔走呼号、不怕牺牲、勇于奉献的精神,如同永不熄灭的火炬,照亮着一代又一代中国人前行的道路。

新华日报·交汇点记者 赵芳

通讯员 陈博林

实习生 黄煦