“苏超”第九轮扬州对淮安的比赛,可谓真正的“运河德比”。作为京杭大运河的祖河——古邗沟开凿的起点和末点,扬州和淮安可谓是与大运河同生共长。然而细心的人可能会发现,扬州的建城史始于公元前486年吴王夫差开邗沟、筑邗城,可淮安却始于公元前223年秦灭楚后设立淮阴县,为何这中间有263年之差?

古邗沟前世今生

在今天扬州城北,从螺蛳湾桥向东直达黄金坝有条长1.45公里的景观河道,这就是现存的古邗沟遗迹。开凿古邗沟的吴王夫差,就被扬州人供奉在古邗沟旁的大王庙中,被尊为扬州城的缔造者。

夫差是春秋末期吴国第25任君主,其父阖闾曾通过“柏举之战”大败楚国,使吴国跻身春秋强国之列。但阖闾在公元前496年伐越时被越王勾践击败,重伤而亡,夫差继位后目标是“复仇+争霸”,而开凿邗沟是其实现这一目标实施的具体行动。

夫差先用3年时间整顿军备,于公元前494年在“夫椒之战”中大败越国。除掉心腹之患后,夫差将争霸的目光投向江淮地区,因为要与齐楚争霸中原,江淮地区是吴国大军必须控制的区域。可当时,长江和淮河之间沼泽遍布,行军困难,于是夫差决定开凿邗沟,沟通长江与淮河,从而缩短吴军及物资从姑苏到淮河流域的运输距离,同时扩大吴国在长江以北的战略纵深,为战争留下战略空间。

公元前486年,夫差在长江口开挖了邗沟的第一锹,同时在江边高地构筑邗城(今扬州蜀冈)作为江淮军事基地。邗城既可驻扎军队守护运河入口,又可作为吴军北上的后方政治和战备基地。通过邗沟,吴国可将江南的粮食、士兵源源不断运往北方前线,从而最大化发挥吴军水战的优势。

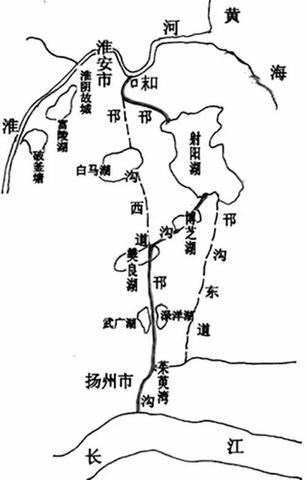

邗沟利用了江淮之间已有的天然河道,如古邗江、射阳湖等,通过人工开挖河道连接,形成连贯水路,从邗城(今扬州)向北连接射阳湖等湖泊,最终在末口,即今天的淮安市淮安区,汇入淮河。《史记·吴太伯世家》中记载,公元前485年吴军便通过邗沟北上伐齐,可见邗沟在1—2年内便已完工投入使用。

在隋唐大运河开凿前,邗沟经历过改造。东汉末年,广陵太守陈登为缩短江淮之间水上交通的距离,避开射阳湖中的风浪,在原邗沟的西边新开了一条河道,不再经过博芝湖,转而由樊良湖北口穿过白马湖,再向北入淮,称为邗沟西道,原来的河线称为邗沟东道。

淮安因邗沟末口而兴

夫差筑邗城,扬州的建城史从此起步。当邗沟通到淮河边的末口时,淮安地区当时又是什么状况呢?

现代考古发现,春秋时期,在今天的淮安市淮阴区码头镇已经出现了早期的城池形态,被称为甘罗城。其为土城,东南西北均有城墙,且墙外有护城河。但考古发掘和史料显示,这个城池与邗城不同,可能仅仅是个军事堡垒并没有居住功能。而邗沟开凿后,与淮河交汇的末口(今淮安市淮安区)因地处交通要津,才刚刚逐渐形成聚落,还没有形成城市。

战国时期,淮安地区长时间属于楚国版图。因地处淮河之南,文献中开始出现“淮阴”作为地理名称,但仅以此指淮河以南的一片区域,而非行政建制。此时的末口,因楚国与中原的往来而逐渐兴盛,但仍以军事、交通功能为主,仍未形成真正意义上的城。

公元前223年,秦军攻破楚国都城寿春(今安徽寿县),楚国灭亡。秦国实行郡县制,始设淮阴县,淮安地区由此正式纳入中央政府行政建制,建城史也由此开端。东晋时期,末口南设置了山阳县,淮安历史上著名的古称——“山阳”由此启用。

隋开皇七年(587年),隋文帝为灭陈做准备,在原邗沟的基础上疏浚修掘“山阳渎”,沿用古邗沟东道的线路。“山阳渎”由今扬州茱萸湾向东到今江都宜陵,转而向北经今江都樊川,经高邮、宝应到射阳湖,再沿用山阳旧水道最终从末口入淮河。隋大业元年(605年),隋炀帝征发淮南民工十余万改造邗沟,重开了东汉陈登所凿的邗沟西道,自江都直北径达淮安,不再东绕射阳湖,隋唐大运河长江至淮河段,至此成型。

随后,淮安地区成为隋唐大运河与淮河交汇处,南船北马的关键节点,作用和地位日益上升。隋末至唐初,这里设立楚州,下辖山阳、淮阴等县,日益成为运河沿线的重要枢纽。

扬淮建城史划分之差异

现代城市追溯建城史时,通常综合“行政建制年代”与“城市雏形年代”两方面因素划分时间段。

若以“行政建制年代”为标准,扬州和淮安一样,纳入中央集权行政体系的时间,都是公元前223年,这年秦灭楚后置广陵县。但从“城市雏形年代”角度,扬州将吴王夫差开邗沟、筑邗城(公元前486年)作为建城史起点,则更为合理。

据史料记载,邗城周长5250米,占地面积约1.72平方公里,在当时江南诸城中,规模仅次于周长四十七里的姑苏阖闾城。由于此城既要居住居民、商贾,又要屯兵储粮,故城池范围比当时南方一般城池要大。这种“因交通枢纽而筑城、因城而聚民”的过程,正是城市形成的早期形态。且楚国灭越国后,在邗城基础上筑了广陵城,城市的发展脉络从此一直延续。所以将邗城作为扬州建城的起点,有较为充分的依据。

而淮安地区早期的甘罗城(今淮阴区)虽然有城池形态,但其更可能是军事堡垒或临时据点,而非稳定的行政、居民聚居中心。根据现有考古结果和史料,现存甘罗城遗址范围有限,功能以防御、仓储为主,缺乏同期大规模民居、官署等城市核心要素,作为临时设施,也未形成持续的城市发展脉络,所以学术界未将之作为淮安建城的起点。

还有古邗沟的末点——末口(今淮安区),虽然因处交通要道,人口逐渐聚集形成聚落,在很长一段时间内并没有城垣的出现。有文献记载,末口成为邗沟与淮河的交汇点,因“沟水高,淮水低”,舟船至末口无法入淮,夫差于是命士卒“筑堰于北辰”,即北辰堰。这一水利工程使得末口逐渐发展起来,但也只是为古淮安城市的形成奠定了基础。

秦设淮阴县,标志着作为正式行政单元,淮阴具备了明确的管辖范围和治理功能。秦代县治通常伴随固定的城郭、官署、居民区和市集,此时,淮安才形成了“城”与“市”结合的成熟城市结构。秦置淮阴县后,淮安地区的行政中心地位虽历经变迁,但城市发展脉络从此延续,因此被视作淮安建城史的开端。

对于建城史的划分,其实也只是理解和界定历史的一种方法和工具。很多人认为,淮安地区因邗沟开凿而兴,理应和扬州一样,应将末口的开凿时间作为淮安建城史的起点。这种看法表达了人们对历史先贤伟大决策的认可,是基于家乡自豪感和文化自信的一种情感表达,无疑,也值得理解与尊重。

新华日报·交汇点记者 张晨