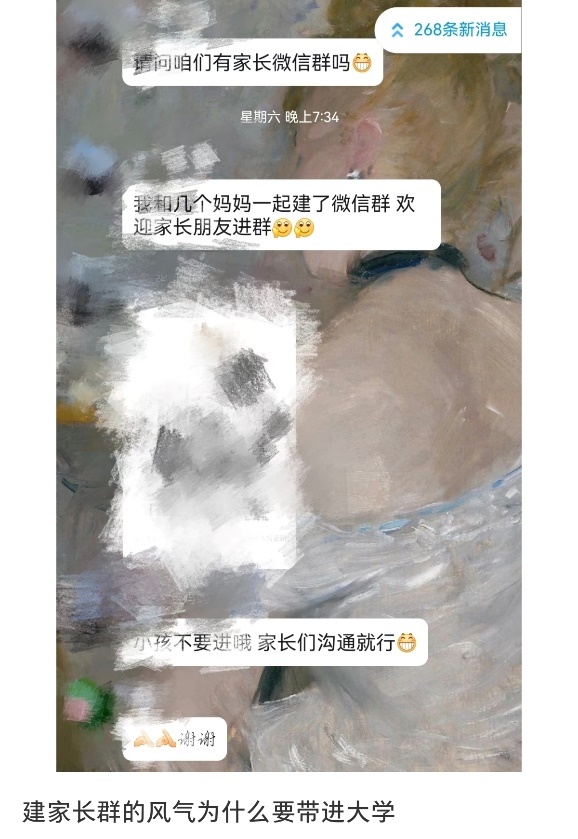

最近,“大学也开始建家长群”引发不少网友讨论。在媒体已有的报道中,家长在群里不仅事无巨细地询问宿舍床铺尺寸、图书馆开放时间,还会私下向辅导员打听孩子的课堂表现以及将来的实习机会。这些询问,令不少网友感叹“回到小学生时期”;也有网友担忧,如此无微不至,会让已成年的大学生错失独立成长的机会。

“大学生家长群”看似有些错位,可背后透露的还是家长渴望与孩子建立更紧密联系。对不少家庭而言,大学是孩子真正意义上离开父母迈向社会的第一步。尤其当孩子离家异地求学时,物理距离的拉远和心理上的“空巢”感容易令父母更迫切地了解孩子近况。社交聊天群的出现则适时满足了家长的情感需求,通过群里的大小消息,父母可以大概了解孩子的生活片段和学校信息,缓解思念与担忧,也能在孩子遇到困难的时候及时提供帮助,让孩子“少吃亏、少走弯路”。

从这个层面上看,大学生家长建群是父母在向孩子表达关爱,也是一种情感牵挂的外露。然而,这份源于爱的关切,有时也会在不经意间模糊了边界,挤占孩子成长所必需的独立空间。

当家长习惯性地在群里代替孩子询问生活琐事、课程信息,甚至直接向辅导员打听成绩细节时,一个隐忧便浮现了:孩子是否因此失去了宝贵的“第一次”?第一次自己解决住宿问题、第一次独立联系老师、第一次规划学习路径……这些看似微小的历练,正是大学生构建独立人格、培养责任担当和解决问题能力的基础,主角当是大学生自己。父母的“代劳”,无形中剥夺了他们试错、摸索和最终靠自己站起来的成长机会;这种被动成为“巨婴”的局面,也和大学生本身渴望被认可的初衷相悖。

况且,大学管理系统复杂庞大,学生的生活、选课、实习、就业等牵涉到多个部门,一些在家长看来“很简单”的问题,往往需要辅导员额外花费诸多精力来获取准确消息。当众多看似简单的个体问题汇聚到一起,无疑给辅导员和学校管理部门带来困扰。

同时,私下向辅导员询问孩子的学习细节,也在不经意间越过了隐私边界。大学生已是法律意义上的成年人,父母的过度介入会让他们感到不被信任,甚至产生“被监视”的压力,反而不利于亲子关系融洽。更重要的是,长期依赖家长群获取信息并代为决策,容易让孩子养成被动依赖的习惯,弱化其主动思考、自主判断和寻求帮助的能力。而这些能力,恰恰是他们步入社会后,得以立足和进一步发展的竞争力所在。

大学时光,不仅是青年人格塑形、走向成熟的关键阶段,同样也是父母与孩子建立更成熟互动模式的重要契机。而尊重孩子的独立空间和隐私权,远比单向的“信息打探”更能维系健康的亲子关系。因此,我们理解那份天然的牵挂,但家长们不妨在恰当的时机,带着信任与祝福放手,多给孩子留些空间,让他们在探索中找到自己的那条路。(喻婷)