交汇点讯 将病人送进医院,是否就意味着将安全保障的责任也一并“托付”?近日,宿迁市中级人民法院的一纸判决,对这一普遍存在于公众认知中的模糊问题给出了明确的司法答案。在一起脑梗患者离院后不幸身亡的案件中,法院认定医院仅承担10%的次要责任,而未履行“专人陪护”约定的家属,则需承担主要责任。

判决虽然已经生效,但此事暴露的“看护真空”引发了许多网友的讨论和关注。

深夜的“出走”:一个本不该发生的悲剧

“在我们的印象中,患者住院,他托付给医院的不仅是疾病治疗,更是一份安心的守护。”家住宿迁市宿城区的陈先生声音沉重,“然而,我的大哥在住院期间,在理应被守护的深夜里,却离奇地一步步走出了医院,走向了生命的终点。”

陈先生的哥哥陈某某是一名孤寡老人,因患有脑梗死、眩晕综合征及高血压,于2023年8月5日住进了宿城某医院。然而,仅仅两天后,当陈先生一早去送饭时,却发现病床空空如也。

焦急的家属调取了医院监控,一段令人心碎的轨迹被还原:

7日凌晨1点40分,本应卧床的陈某某独自在住院部走廊内徘徊,甚至挨个推病房的门。

凌晨2点30分,他的身影出现在了医院大院内。

凌晨3点左右,他孤身一人,走出了医院大门,消失在夜色中。

直到上午9点50分,医院才报警处理。

两天后,噩耗传来,陈某某的遗体在距医院3.5公里外的一处田间被发现。一个本应在二级护理下的脑梗患者,为何能如入无人之境般离开?

对这个问题,陈先生一家非常不解,他们想知道,哥哥在医院的看护下,竟仍一点点走向危险,问题究竟出在哪?

法庭上的交锋:责任的边界在哪里?

悲痛的陈家兄弟将医院告上法庭。他们认为,医院的护理存在重大疏漏。

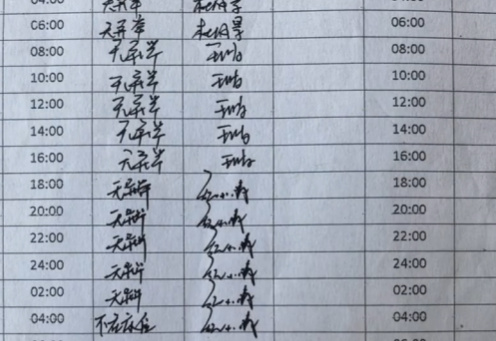

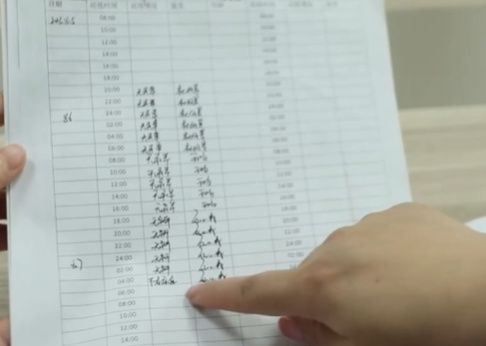

“病程记录明确写着二级护理,应每两小时巡视一次。”陈家的代理人指出,“患者1点40分已离开病房,但医院凌晨2点的巡视记录竟是‘无异常’。记录中4点发现人不在,可护理记录单上又写着5点05分才发现。这些矛盾的记录,本身就说明了管理的混乱和失职。”

陈先生在庭上情绪激动地补充:“我早上7点多到病房,问护士,他们说人早就出去了。服务台医生护士一个都找不到!我留了电话,医院根本没通知我们!”

面对指控,医院方也感到委屈。其代理人出示了《住院患者外出风险告知书》和《入院患者病情风险评估表》,上面有家属的签名,并明确手写了“患者住院期间……需要专人陪护”的字样。

“我们是综合医院,不是精神病院,无权限制患者人身自由。”医院代理人辩称,“我们已明确告知并要求专人陪护,但家属并未履行。监护责任首先在家属,他们没尽到义务,才是患者走失的直接原因。”

当审判长问及为何凌晨1点40分发现患者在走廊走动却未及时联系家属时,医院代理人回答:“护士当时要求他回病房休息了,不可能一看到病人不在床位就打电话,这会大大增加工作量。”

“医院以为家属签了字就会来,家属以为医院的护理就足够了。” 正是在这致命的相互“以为”中,一个无人看管的“责任真空”形成了,最终吞噬了一条生命。

判决落槌:一纸判决背后的警示

法院审理后认为,医院与患者之间成立医疗服务合同关系。医院在发现患者走失后,未能及时有效履行查找、联系家属、报警等义务,存在违约行为,一定程度上增加了患者死亡的风险。

但法院同时指出,悲剧的主要原因在于患者自身深夜离院,以及家属在书面承诺“专人陪护”后并未实际履行。这一行为,本可以从源头上防范风险。

最终,法院综合双方的原因力大小,酌定医院承担10%的赔偿责任,赔付各项费用共计51184.8元。

判决无法挽回生命,但它引发的思考需要被重视。如何填补这个致命的“看护真空”?

“本案的审判,旨在提醒医、患、家属三方共同努力,防止悲剧重演。”该案审判长谢兆鹏法官给出了三点建议:

医院要强化告知义务,明确告知患者是否需要专人陪护及相关风险。

医患双方应加强沟通配合,患者应遵守医院管理制度。

医院需规范护理流程,并完善患者走失后的应急处置预案。

一位旁听庭审的医疗业内人士也表示:“作为基层医疗机构,必须优化管理流程,对高风险患者制定更个性化、细致化的管理方案,将核心制度落到实处,确保每一个生命都能得到应有的守护。”

法院表示,这份判决不仅是要厘清一起个案的责任,更需要全社会敲响警钟:安全,从来不是单方面的托付,而是医、患、家属三方基于信任、沟通和契约精神,共同织就的一张守护之网。任何一方的缺位,都可能让这张网出现致命的漏洞。

新华日报·交汇点记者 孙旭晖 通讯员 李瑞武