“暑假期间游客流量增大,特别是校门口交通管理压力增大。”最近,在南京大学鼓楼校区安保岗位工作的张琳压力不小。暑假期间,学校放宽游客入校参观限制,游客预约进校,但若没能预约上,可出示3天内往返南京的机票或火车票入校参观。

随着暑期到来,大学校门“开不开”的话题,再次引发关注。有人认为开放会使高校资源得到充分利用,应该让开放从“暑期专属”走向“常态共享”;也有人担忧,校园开放会影响学生的正常学习和生活,“挤兑”教育资源,甚至带来安全隐患。如何平衡校园秩序与公共需求,成为一道亟待破解的考题。

预约入校程序繁简不一

在南京艺术学院,市民提前在“平安南艺”公众号上预约或现场扫码预约后即可入校。记者现场看到,不少游客对校内艺术馆青睐有加,趁着假期带娃接受艺术熏陶。

从7月10日起,苏州大学天赐庄校区进一步开放校园,开放时间持续到8月20日。游客预约之后,直接刷身份证就可进校。如果你是本校大学生、准大学生、校友,则可通过免预约通道进校。

和苏州大学一样,清华大学、北京交通大学、中国石油大学(北京)等多所高校的游泳场馆对外开放。有专家表示,高校体育场馆面向社会开放,有助于提高场馆的综合利用率,也提升了其服务社会的能力。

记者走访发现,目前少有学校“一刀切”允许或者不允许校外人员进校,多数学校通过提前预约允许入校参观。区别在于,预约等入校程序繁简不一。事实上,很多高校打出开放标签,但不少还是“好像开了,又好像没开”。一些高校名义上可以预约申请进校,但很多程序繁琐、流程卡顿;还有学校有意无意让预约平台“隐身”,让人很难找到入校渠道。在小红书等社交平台上,有不少关于“××大学没约上怎么办”“××大学参观预约攻略”“预约不上怎么进×大”的话题。这从侧面说明,很多高校大门,并不是想进就能进。

“天津一些高校预约太过繁琐,进而出现‘黄牛’群体,这就导致本来应该免费的参观,现在需要额外付出成本。”在天津某高校任职的薄小平老师这样“吐槽”。他认为,一些学校之所以“开放难”,很大程度上是思想惰性造成的,但这并非不能克服——“疫情之前校园不是普遍开放吗?为啥现在就不能开放了?”

“高校不应该是社会大洋中的‘孤岛’、让人置身事外的‘桃源’,而应是帮助学生从校园到社会顺利过渡的桥梁。”薄小平认为,高校希望以封闭给学生过度保护未必是好事,大学应以开放为普遍原则、以不开放为例外,毕业前学生多一分对社会的真切认知、亲身感受,毕业后学生才能少一分对社会的割裂感、不适感。

安全、资源与管理的三重博弈

“社会人士想要入校必须联系校内单位,由联系人协助预约入校,保卫部可根据入校信息定向追踪。”在河海大学工作的林平坦言,自己不支持完全开放,因为“会增加保卫部工作压力”。

该校研究生张同学表示认同,即便在预约制下,也会有社会人员通过尾随学生等方式入校,这会造成师生财物损失。有同学甚至调侃称,小偷进来偷自行车“跟买菜一样轻松”,并反问记者,“天天有人推销,学生被骗了谁负责?”

挤压高校资源也是一大顾虑。很多人认为校园内餐饮物美价廉、公共空间比较舒适,都希望去大学参观。普通高校还好,对一些知名高校而言,压力尤其大。以北京高校为例,北大、清华等顶尖院校需要预约,很多知名度没那么高的院校反而可直接刷身份证进。某种程度上,这也是因为各自接待压力有所不同。

诚然,校园开放的复杂性不容小觑。“即使在国外,大学开放与否也因校而异,很多高校对开放的区域有明确划分。而国内,由于社会存在‘名校情结’、大学所处的城市地段不同,能否开放同样不能一概而论。”二十一世纪教育研究院院长熊丙奇举例道,清华、北大若寒暑假不设限开放,校园管理难以承受;相较而言,一些相对偏僻的大学则不同,就算允许社区居民自由出入,可能也没有太多外来人员。

有学校管理人员坦言,学校刚开放时,不少人出于新奇,想抢先参观,这时就容易出现参观人员数量“峰值”。如果校外人士扎堆进校,学校公共资源肯定吃不消,这也是一个管理难题。

去年就有复旦大学学生在社交平台发文称,学校食堂对外开放后,就餐的校外人士太多,导致学生就餐困难。学校总务处工作人员回应:“学校是开放的,食堂的老师只能劝一下,也不能强制把人赶走。”可见,学校管理有其天然短板,一旦允许社会人员自由入校,校园管理可能面临失序、混乱。

汇总管理者的“吐槽”,校园开放后,主要有三大难题:一是管理压力,比如噪声难题、卫生压力,完全开放校园可能干扰正常教学秩序、破坏校园氛围;二是安全风险,闲散人员增多可能会导致治安事件、人员摩擦,给不法行为提供“钻空子”可能性,不可避免危及师生财物和人身安全;三是成本上升,开放需要投入更多人力物力,比如增加安保、保洁人员数量和设备采购金额等。

客观而言,开放校园的裨益之处,高校管理者未必不清楚,但之所以对开放态度“暧昧”“模糊”,恐怕还是担心高校管理出现问题。还有声音认为,“现在属地管理的问责压力大”,一旦高校管理出现问题,可能会出现责任权利边界不清晰的问题。

高校开放,关键在管理

“公办院校享受财政拨款,理应对纳税人开放;纯民办院校就另当别论,他们的学费来源于学生,未必有对外开放的义务。”在山东一所中学任教的葛炜认为,开不开放不可一概而论,而是应根据学校性质进行区别。他认为,中国的大学多数是公立大学,是公共财政支持的,既承担高等教育、科研任务,也有面向社会提供服务的重要职能。

那么,开放校园,对学校就一定有弊无利吗?有采访对象向记者坦陈,开放意味着更多校外人员来分享高校资源,但并非有害无益的。以校外人员十分感兴趣的高校食堂为例,允许更多人到此就餐,意味着更广泛的客源和更多收入,收益多了,食堂的菜品也就有了优化空间,学生也就可以吃到更多美食,这也不失为一种“反哺”。至于担心补贴被“薅羊毛”,他建议,“完全可以对校内校外差异化定价,对外经营菜品的价格可以剔除补贴优惠。”

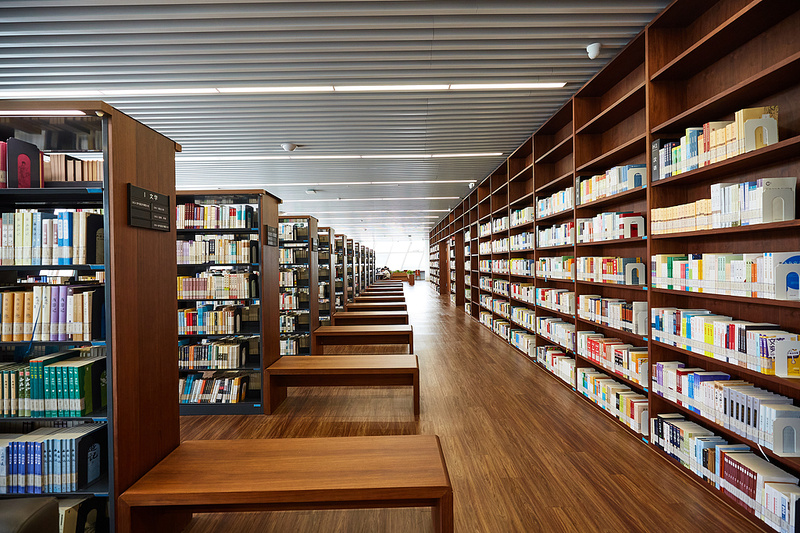

食堂之外,图书馆被认为是开放难题,江苏就此展开积极探索,“智盟卡”就是一个受到好评的举措。江苏省高校数字图书馆联盟推出“智盟卡”,以加强江苏高校联盟成员馆之间的资源与服务协同,为全省师生提供更加便捷、高效的文献获取与信息服务。简单说,读者可以凭该卡,前往联盟内的省内高校图书馆借阅图书。不过,目前该卡还只能由在校学生申领。

“校园开放是游客了解学校的重要途径,有利于招生宣传。”张琳表示,校园开放的前提是保障师生安全、不干扰正常教学秩序,暑期留校学生较少、游客数量较多,学校应该适当增加接待量。高校“招生大战”激战正酣,不少学生或纠结报名意向,或想在开学前提前打卡校园,有网友在社交平台出谋划策,认为这正是学校趁热度自我宣传的大好时机。

“高校对社会开放的大方向不可逆转,应在坚持开放这一原则的基础上,进一步完善开放后的校园管理。”熊丙奇建议,针对如何开放以及开放后场馆设施的管理,听取师生意见,并和所在街道、社区共同制定居民使用大学资源的文明公约。高校和所在社区还可引入第三方管理平台,整合可以开放的校园资源、社区资源,招募志愿者进行场馆管理维护,形成校园开放的长效机制。

除了强调完善管理等举措之外,破除高校“唯安全论”的思想藩篱至关重要。有观点认为,如果把所有开放带来的问题都归结为管理不善,那高校很容易把安全置于绝对优先级,高校很容易因为出现安全问题而不愿开放、不敢开放。

“大学对不对社会开放,有争议是可以理解的,每个人都会站在自身立场和利益角度看问题。”熊丙奇提醒,大学开放校园,要在维护学校秩序、保障在校学生利益,以及服务社会、与居民共享校园资源之间找平衡。“但无论如何,讨论校园开放这一议题时,都应与社会个案分开,如果只因一起在校学生与校外人员的冲突事件,就对校外人员进校进行严苛的管理,其实是一种开放的倒退。”熊丙奇说。

新华日报·交汇点记者 韩宗峰 李睿哲 苏群超 袁媛 陈立民

实习生 陈子心 徐彤彤

记者手记>>>

大学开放,不该成为一道选择题

大学校园该不该开放?这不是什么新鲜话题,其争议的核心在于高校的“双重身份”。支持者视其为公共资源,期待教育资源普惠共享;反对者则忧心秩序与安全,担忧“挤兑”与“入侵”。更棘手的是,“黄牛”倒卖预约名额、校外人员违规进入实验区域等问题,进一步加剧了管理压力。但无论如何,那种为了管理方便或者校园安全就向外界封闭校门的做法,确是不合理的“下下策”。大学校门开合的尺度,考验高校管理者的智慧,更丈量着一所大学对开放精神的理解与践行。

大学到底应不应该向社会开放?本不该成为一道难题。曾经,高校大门普遍敞开。如今,部分高校管理者“态度模糊”或是设置“无形的墙”,本质上是“管理焦虑”在作祟。管理者担心“定向追踪”失效后的治安风险,学生抱怨食堂挤占、自习空间被侵扰。这些困境折射出一个更深层的矛盾:高校作为“桥梁”的社会职能,与其作为“容器”的保护职责如何共存?校园开放需要寻找平衡点,而非在两极之间摇摆不定。破题的关键,在于将“敞之有‘道’”化为精细化管理艺术。

校园开放与秩序维护并非不可调和的矛盾,开放也不是就意味着毫无章法、无条件地开门迎客。有学校推行“分时段差异化管理”颇具借鉴意义:工作日早8点至晚6点,校外人员需预约且仅限公共区域;周末则简化登记流程,开放更多场地。这种“弹性开放”既保障了教学秩序,又满足了社会需求。还有学校将体育馆对周边社区错峰开放,通过线上预约系统精准调控人流,既提高了设施利用率,又避免了与学生争用资源。这些措施看似增加了管理成本,实则是现代大学治理的必要投入。毫无疑问,任何的制度设计与治理之策,都要从“打开大门”开始。

这些案例印证了一个道理:开放的关键不在“开不开”,而在“怎么开”。学校不该是与世隔绝的“孤岛”,也不能变成喧嚣扰攘的市场。它需要管理者以精细化治理化解矛盾,平衡好各方诉求;需要社会公众以契约精神,共同守护校园秩序;更需要高校破除思维里的“无形之墙”,在开放中重塑教育与社会交融的生态。

开放的本质,是一场关于信任的试验。高校管理者不必将风险无限放大,适度接受“不可消除的潜在风险”,方能突破“唯安全论”的桎梏。校园里既有晨读的学子,也有晨练的市民,既有讨论课题的师生,也有饭后散步的家庭……这幅和谐图景,才是大学应有的模样。某种意义上,大学打开大门,既是回应公众的期待,也是拥抱教育的未来。( 陈立民)