交汇点讯 8月6日清晨,南京夫子庙地区,一条在地下埋了近千年的古道,迎来首批参观者。这些参观者很特殊,是坐着地铁来的。

他们是南京地铁5号线北段开通后的首批乘客。

当天早上6时,南京地铁5号线北段正式开通运营,至此,5号线全线贯通运营。

5号线夫子庙站的6号出口,径直通向夫子庙核心景区。刷卡、出闸机,无需出地铁站厅,就在6号出口旁,中间一大块,旁边一小块,两条古路遗址静卧在站厅里。

主体为青砖侧立错缝铺砌,道路中缝、锁边石及路沟,就像现在道路上的那些配置一样,中间的护栏、两侧的排水沟等,一应俱全。古道遗址,与站厅里穿梭的人群、站厅往下一层飞驰的地铁列车,形成了最美的时空交响……

这条路为何会在此进行公开展陈呢?记者了解到,这是南京地铁5号线建设中考古发现的一处明清砖铺道路遗迹。考古专家依据地方志、地图等资料考证,此处道路遗迹年代跨越宋代至明清,是南京城内一条东西向的交通要道,古称“大中街”“奇望(旺)街”,民国时期改称“建康路”。

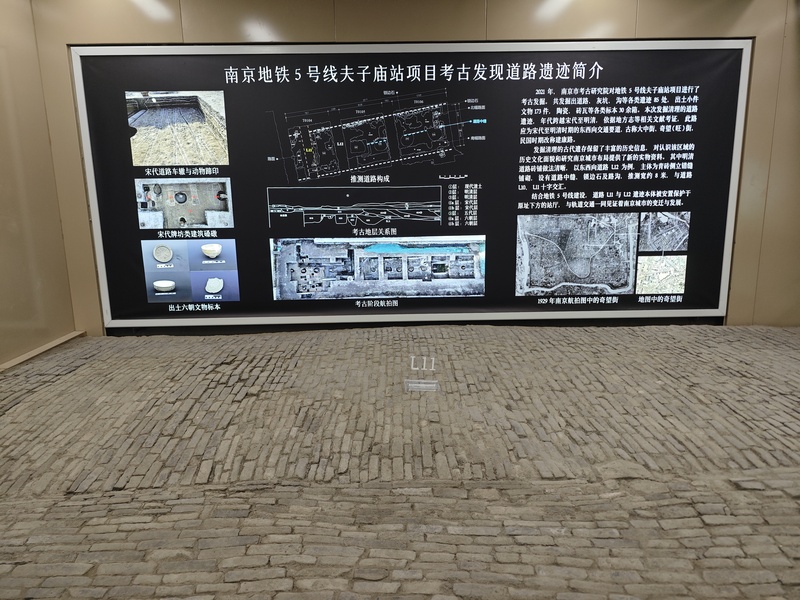

时间的指针要拨回到2021年。南京市考古研究院对地铁5号线夫子庙站项目进行了考古发掘。当时共发掘道路、灰坑、沟等各类遗迹85处,出土小件文物173件,陶瓷、砖瓦等各类标本30余箱。这些发掘的古代遗存,保留了丰富的历史信息,对研究南京城市布局、历史文化提供了重要实物史料。

其中,明清道路砖铺做法清晰,以东西向道路L12为例,主体为青砖侧立错缝铺砌,设有道路中缝、锁边石及路沟,推测宽约8米,与道路L10、L11十字交会。

结合地铁5号线建设,道路L11与L12遗迹本体,被安置保护于原址下方的站厅里,与轨道交通一同见证南京城市的变迁与发展。

古今生活有何不同?真实的物件把想象变得具体。配合两段道路遗迹一起展示的,还有发掘出的一些历史刻痕和实物照片,比如,宋代的车辙印、动物脚印、瓷器……

首批参观者当中,有一位来自吉林的游客周女士,暑期带着孩子来游秦淮。还没走进夫子庙,就在此驻足许久,感受到了古朴的江南文化气息,“没想到在南京坐个地铁,也能穿越千年!”

“通勤路上,又多了份文化惊喜!”市民王先生,昨晚看了新闻,今天特地起个大早来打卡。他点赞说,这种把文物“搬”进地铁展览的形式非常好,为市民游客打造了“触手可及”的历史文化体验,让文物在地铁里“活”起来。 “大开眼界!这是一场现代交通与古代交通历史的神奇邂逅。”

5号线沿线,夫子庙站掘进时,工人们像做外科手术般安装钢弹簧浮置板,这种最高级别的减振装置,能让地铁经过时的震动,“比绣花针落地还轻”。山西路周边施工时,明代排水沟与光纤管线并存。如何既让地铁穿行时空,又保护好地下每一处重要古迹、每一件珍贵文物,有文保专家感慨地说:“我们不是在修地铁,而是在给城市写穿越小说。”

而这部“穿越小说”终于写成了,依托地铁5号线,南京将六朝石刻、明城墙砖、民国建筑等与百姓当代生活“编织成网”。站点成了文旅融合节点,地铁成了凝聚历史和文化的“流动博物馆”,让文物在现代轨道交通空间中活起来,激发市民对本土文化的更多认同与热爱,让更多乘客感受到南京的历史厚重感与独特魅力。

新华日报·交汇点记者 聂伟 实习生 颜泽宇 何千晨