“苏超”第九轮即将对战的扬州和淮安,虽然因“淮扬菜德比”两城一度竞争激烈,但在“共御外侮”这件事上却一直是扬淮联心。正值全国上下纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,鲜为人知的是,明朝中后期倭寇横行时,作为明朝经济命脉所在地的扬州府和淮安府,正是江苏境内抗倭的前线,扬州盐商和淮安漕兵配合地方驻军,打了很多漂亮仗。

扬州府是明朝两淮盐业产运销中心,两淮盐场产量占全国近半,盐商聚集、财富集中;淮安府则是明朝漕运中心、漕运总督驻地,管理着一国最重要的“南粮北运”,是明廷的“钱袋子”和“粮道咽喉”。这两处沿海“富矿”,自然被倭寇觊觎,来往的运河商船、盐商盐利都成了倭寇劫掠的目标。

扬州府和淮安府虽都不直接临海,但距离黄海仅百余里。当时,倭寇多选择从今天的南通通州、盐城大丰等区域登陆,沿陆路或串场河、运盐河等水路东进,一两天便可抵达运河边的扬淮城镇。而且,扬州、淮安周边水网密布,倭寇乘船在邵伯湖、洪泽湖、高邮湖等区域逃窜隐蔽、伺机袭扰,防不胜防。

在明朝倭寇最猖獗的嘉靖年间(1522—1566年),因浙闽防务加强,倭寇武装集团开始转向防御相对薄弱的江苏沿海及运河沿线。从1553年起,倭寇多次从扬州府管辖的通州(今南通)、如皋,或者淮安府管辖的盐城大丰登陆,先劫掠东部城镇,再直扑更为富饶的扬州和淮安主城。因扬淮屡屡受到倭寇侵扰,明廷在1554年设“淮扬兵备道”,统筹淮安、扬州等地防务。

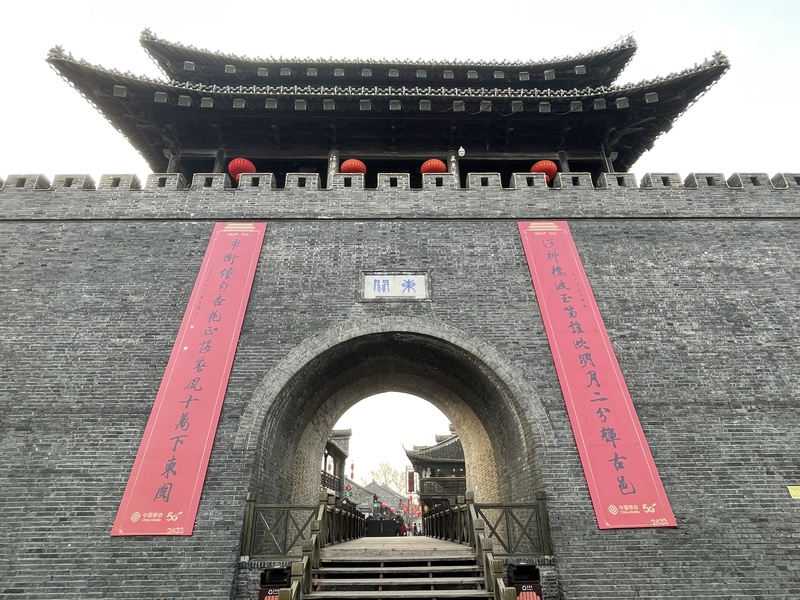

今天扬州小秦淮河以东到东关古渡的位置,包括旅游胜地东关街、皮市街、南河下、教场等地在内的广陵古城,其实在明朝嘉靖三十五年(1556年)之前,还不在扬州城城墙的范围之内。因为屡有倭寇袭扰外城,当时的扬州知府石茂华继前任知府吴桂芳的计划,向盐商借银三万两,从小秦淮河以东直到古运河西岸的区域,延伸加筑了一道城墙,将原在城外东郊的商贾百姓纳入了城防范围,这片区域后被称为扬州明清古城的“新城”。

新城刚筑成的第二年,扬州便迎来了与倭寇的一次大战。嘉靖三十六年(1557年),“四月,倭犯如皋、劫海门,攻通州、泰兴。五月转掠扬州”(翦伯赞《中外历史年表》)。倭寇屯扎于扬州城东的湾头,并进攻了新城东关(今扬州东关古渡以东),倭寇的箭矢都已经落到了城里面。扬州知府石茂华和扬州民众一起坚守城池。这时,聚集在扬州的盐商成为抗倭的重要力量,有史料记载,善用西北强弓硬弩的陕西和山西盐商及其家丁们参加了战斗,一名叫阎金的山西盐商擅长骑射,箭无虚发,他当时击毙倭寇甚多。

倭寇进攻多次无功而返,他们检查了守军射来的箭矢,发现竟然不是南方官军常用的箭矢,误以为明廷已经调遣其他地方的正规军来支援。倭寇又在远处观察扬州的城防,只看到新的城墙高大坚固,城外护城河岸高水深,城头上人头攒动,于是再也不敢攻城。

被扬州军民击退的倭寇,转而北窜,攻击扬州府下辖的高邮、宝应等县。由于宝应城垣在元末时被拆卸后用于构筑淮安的城墙,失去城防的宝应于是遭到了倭寇焚掠。《嘉靖东南平倭通录》记载,其时“烈焰烛天,七日不绝,公私庐舍尽毁,市廛夷为平地,杀掠至数千人”,给宝应人民带来了灾难。

在宝应偶然得手,倭寇一时得意忘形,又北窜淮安准备再干一票大的。哪知,在淮安境内遭到淮安府驻军和漕兵的重创,于是他们只得掘开宝应县北面的一处盐坝,泄水驾舟往东逃窜。在淮扬军民的合力围追堵截下,这股倭寇到处受挫,只得分股退回了在盐城海滨的据点。后来,淮扬官兵在民众的协助下,多次联合围剿,这股倭寇最终在兴化白驹和盐城庙湾(今阜宁)被歼灭。

因为明朝卫所制度废弛,地方驻军人数少且战斗力弱,所以抗击倭寇时,就出现了扬州盐商、盐场工人出城迎击的现象。这在漕运枢纽的淮安则表现为,漕兵和临时征募的乡勇都成了抗倭力量。

嘉靖三十八年(1559年),大批倭寇从长江口登陆,占据庙湾(今阜宁)后,又一次杀奔淮安。正在家守孝的明南太学太学长沈坤,变卖家产招募了1000多名乡勇积极迎战。和他一起的还有同榜秀才、儿女亲家、《西游记》作者吴承恩。两人共同制定了“前击后堵”的作战方案。

战斗打响那天,倭兵攻入淮安城东门外的樱桃园,距城只三四华里。正在倭兵得意忘形之时,淮安东城门大开,沈坤全身披挂,一马当先率乡兵冲出城来,并一箭射中了倭寇首领。这股倭寇顿时阵脚大乱,背着抢来的物资向东北逃遁。沈坤则纵马其后,不紧不慢地追赶。待赶到姚家荡时,预先布设的伏兵平地而起,与沈坤前后夹击。倭寇慌不择路,纷纷跌进了事先挖好的陷坑。这一仗从清晨一直杀到黄昏,共斩杀倭寇800多人。吴承恩得悉乡勇军旗开得胜,直奔乡兵大营,与民众一起敲锣打鼓庆祝。后来,民众为了怀念沈坤和吴承恩的抗倭功绩,专门在姚家荡修了报功祠,把埋葬800多具倭尸的大土墩起名埋倭山,并竖立青石碑于墩前,作为永久纪念。

扬淮联手抗倭的事例还有很多,写就了江淮抗倭的传奇,同时也和戚家军一样,找到了针对倭寇的独特战法。

明漕运总兵、扬州府人顾寰调度漕兵与地方乡勇抗击来犯的倭寇,在淮安、扬州交界的运河沿线,他利用漕船的机动性在运河布防,与陆上军队形成呼应,最终击退倭寇保住了漕运通道,创造了将漕运系统转化为抗倭防御体系的战法,专门克制倭寇擅长从水路渗透、袭扰的特点。

新华日报·交汇点记者 张晨