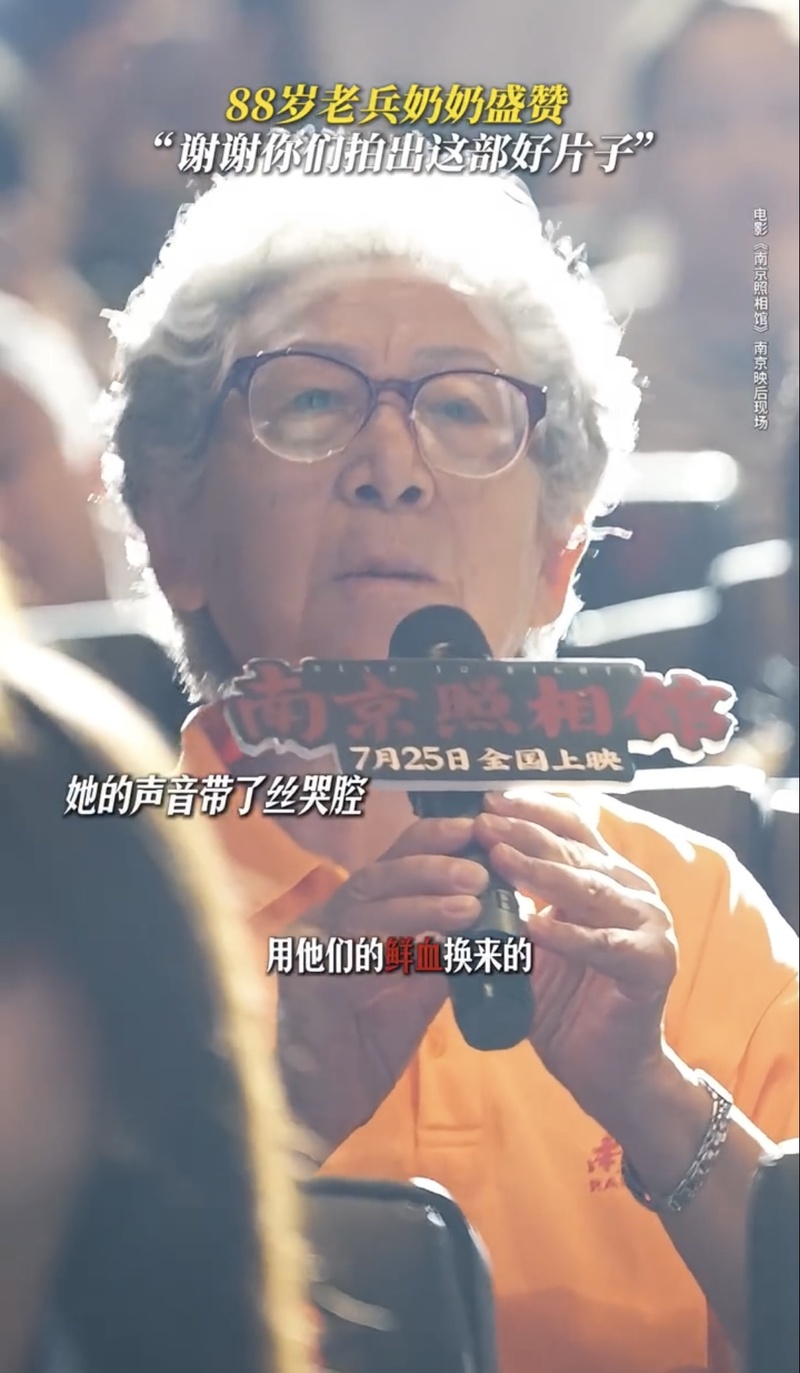

《南京照相馆》,这是一部值得一看的电影,它用平民的无力感撕裂历史的黑夜,用小人物的生死抉择承载着要向全世界公布的千钧真相。照相馆里暗房的微光,既是压抑的,又是温暖和坚毅的。“我们中国人不许可你们这么糟蹋!”当刘昊然饰演的邮差“阿昌”临近生命终点发出这声怒吼,我们看到历史证据的守护者不再是过往荧幕里的英雄人物,而是你我这般平凡的普通人——也正是这一点,令《南京照相馆》收获了无数观众的共鸣、获得了不计其数的点赞。7月23日电影南京路演现场,一位生于1937年、如今88岁的老兵奶奶更是哽咽地说:“谢谢你们,能把这样的好片子宣传出来,让子孙后代都要了解我们的幸福是怎么来的。”

一部《南京照相馆》,带来诸多观影感受。

英雄主义诚可贵 灵魂蜕变亦难得

从邮差阿昌到照相馆老板老金,再到演员毓秀、巡警宋存义、翻译王广海,底层人物的逐渐觉醒,映射出的正是灵魂蜕变。这种源自普通人的蜕变,让更多人看到面对死亡的威胁,英雄主义并非与生俱来。当一群人在照相馆地下隔层里,讨论揭露日军暴行的相片到底应不应该洗出来时,我们看到觉醒与生存之间的博弈,触摸到片中角色觉醒的轨迹。

电影中,邮差阿昌、照相馆老板老金和巡警宋存义的觉醒,最具普遍意义。而演员毓秀和翻译王广海,尤其是王广海最后时刻的觉醒,足以显示出人性的复杂。毓秀唱戏,从小就从戏曲中了解穆桂英。见过日本兵在南京所犯罪行的她,影片后半段的态度与电影开始时学说日语形成鲜明反差。王广海直至生命最后一刻,出于对毓秀的保护,才放下了对日本兵的幻想和“自我麻痹”……

事实上,不论上述哪个角色、哪种类型的觉醒,这些普通人身上透射出来的蜕变,都如同一记又一记重拳,闷在观影群众胸前,让我们的心情在平民视角里久久难以平复,深刻理解什么是“落后就要挨打”,更明白了毛主席在1938年《论持久战》里提出的著名论断:“动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成了弥补武器等等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提。”

故土与山河 匹夫有责

阿昌被刺刀抵住喉咙时,他口中吐出的不是求饶,而是枪子般射向侵略者的南京地名:“中华门、紫金山、挹江门……”每一声呼喊都如同对日军罪行的一次控诉。当他那句“我们中国人不许可你们这么糟蹋”炸响在影院时,影厅内的氛围也到达高潮,不少观众在抽泣。

如果我们慢慢拉片,同样是故土与山河的元素,电影中还有几个片段——

一是前后重复两次的童谣哼唱:“城门城门几丈高,三十六丈高,骑花马,带大刀……”这不仅仅是用来计算胶片冲洗时间的一种方法,而且也是1937年南京城破后,百姓心中怒火与民族情结的投射。

二是老金在照相馆拉开拍摄背景墙,带大家“日行千里”的瞬间。故宫红墙、西湖烟柳、黄鹤楼飞檐、长城巨龙在幕布上奔涌呈现。明明只是拍摄用的布景绸缎,整个影厅却泪雨滂沱。幕布上的锦绣山河,正是这群小人物拼死守护的信仰图腾。

三是南京方言。最具冲击力的一段,在影片靠后部分。老金为保毓秀出城,自己回头吸引日本兵注意时,端起相机一声一声说着“老子是拍照片的”,以及随后的枪响,令人心碎。饰演老金的王骁这样解读,老金是活在战争里的普通百姓,也会紧张,那几句方言既是给自己壮胆,又是一种拿着相机对抗刺刀和枪炮的渺小,更是角色面对死亡前最后的骄傲:“因为他(老金)一直在用相机,记录着这个城市的一切。”这,就是一群失去故土的人,表达他们身份与山河情结的方式。

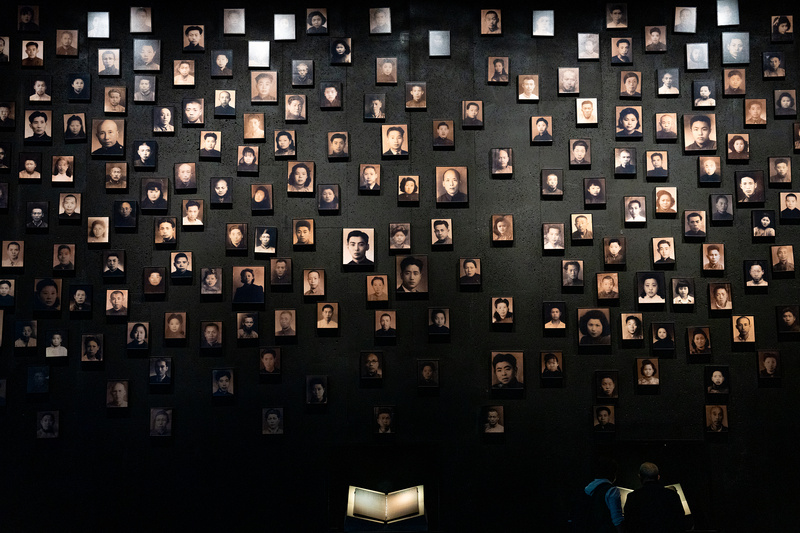

显影液里的历史“余震” 如何承接记忆才更关键

在抗战胜利80周年的这个暑期端出《南京照相馆》,恰逢其时。当幸存者的灯渐次熄灭,当日本政坛右翼仍在教科书里将“南京大屠杀”弱化为“南京事件”,为大屠杀进行狡辩,这部影片用平民的视角完成了记忆传递的使命。

我们需要铭记历史、珍惜来之不易的和平。尤其对于出生在和平年代里并成长起来的一代又一代人,在物质丰富、国家富强、日新月异、广受尊重的当下,如不了解历史,抑或将自己对历史的认知仅仅锁在教科书有限的内容里,那么逐渐淡忘先辈的不易,又如何能承载历史的记忆、端起厚重的责任,将这盛世长长久久延续下去?

电影只是载体,我们无法指望用一部电影影响所有人。但可以肯定的是,当你从影厅里走出来,看到商场里和大街上洋溢着幸福笑容的人们,观影的后劲会不断翻涌。

所以,当《南京照相馆》取景地——上海影视乐园向学生们开放2.5万平方米、1∶1复刻的抗战时期南京街区片场,让青少年在电影与片场的“公开课”中加深对历史的了解后,有的孩子感慨:“真砖实筑1∶1复刻的断壁残垣里,能清晰地看到弹痕。”有的学生直言:“此前在课本上学过这段历史,今天看到真实复刻的场景,好像平面化的知识变得立体了。”

我们希望国家未来怎样,取决于我们自己的态度——别忘记,正是阿昌们的努力,让日军的暴行大白于世。如今,电影拍摄已完成了它的使命。在纪念抗日战争胜利80周年之际,直面这段惨痛的血泪史,是为了在胶片显影液里的历史“余震”中,呼唤一个个有良知、有使命、懂感恩、晓历史,对今天国家的繁荣富强满怀敬畏的中国人。

新华日报·交汇点记者 李睿哲