80年前,硝烟散尽处,英雄未远去。今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在灌南县,有这样一位红色文化的守护者,他叫朱钧,是灌南县红色文化博物馆馆长。多年来,他怀着对红色历史的崇敬和热爱,执着地收集抗战文物,用实际行动传承着那段不能忘却的历史。

朱钧的红色收藏之路,源于家传的红色文物。30多年前,当他第一次接触到先辈留下来的珍贵物件时,心中便种下了红色收藏的种子。这些带着历史温度的文物,仿佛在向他诉说着革命先辈们的英勇事迹,也点燃了他对红色历史的浓厚兴趣。从那时起,朱钧便踏上了追寻红色文物的征程。

为了征集到更多有价值的抗战文物,朱钧的足迹遍布全国10多个省份。革命老区、革命前辈故居、古玩拍卖商店……都留下了他寻觅的身影。他不辞辛劳,只要听说哪里有抗战文物的线索,就会立刻前往。2019年7月,他成立灌南县红色文化博物馆。2021年,他一年时间就走访了17个省份,投入数百万元用于征集文物。

在一次走访灌南县张店镇老沟村时,朱钧偶然在村民陈标伦家的厨房里发现了一个特别的“碗柜”,木箱内侧模糊地写有“昭和十五年”字样,经过仔细辨认,他惊喜地发现,这个被陈家祖辈当碗柜用的箱子,竟然是侵华日军的“战备箱”。

“当时心脏差点跳出胸腔。”朱钧军蹲在灶台边仰头对陈家人说,“这是日军的战备箱,当年可能就装着侵略我们的弹药。”

这个意外的发现,让朱钧兴奋不已。他深知,这样的文物是日军侵华的铁证,对于研究抗战历史有着重要的价值。

这件后来被定为国家三级文物的战备箱,成了他博物馆里最显眼的展品 ——朱钧总在它面前停留最久,“每个参观者都该闻闻,这木头里藏着的硝烟味”。

除了四处寻访,朱钧还通过接受捐赠、市场收购等多种方式丰富馆藏。他的坚持和热爱感染了许多人,不少收藏家、革命后代纷纷向他捐赠文物。这些捐赠的文物,不仅丰富了博物馆的展品,也让朱钧感受到了社会各界对红色文化传承的支持。

“不是我一个人在找。” 朱钧整理捐赠簿时眼眶发亮,“越来越多的人把压箱底的宝贝送来,他们说,放在这里比锁在家里更安心。”

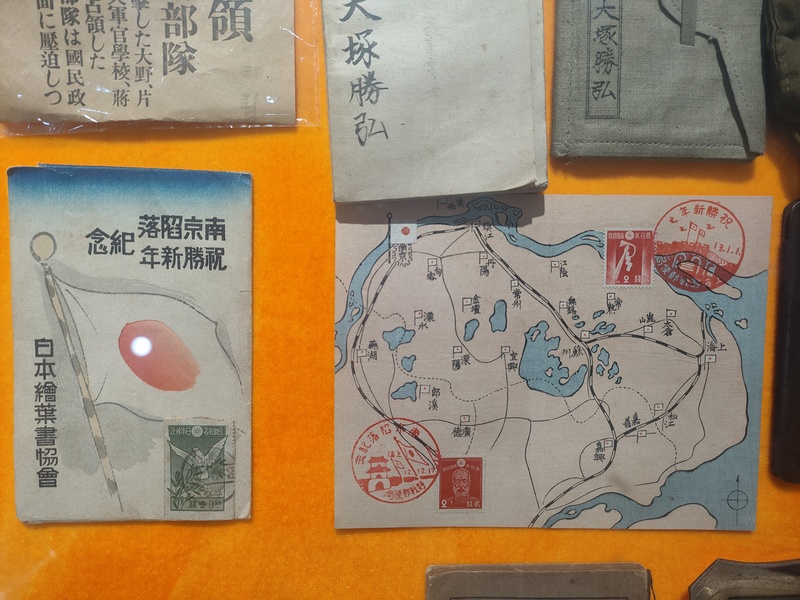

如今,灌南县红色文化博物馆已成为当地红色文化传承的重要阵地。博物馆展厅面积600多平方米,馆藏革命文物3000多件,其中登记备案1600多件,已定国家三级革命文物68件,拟定国家一级革命文物8件、二级革命文物14件。馆内展陈分中国革命史、土地战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝、国防教育、灌南地方革命史、史料厅等七个部分,生动地再现了中国革命的各个历史时期。

自2019年10月1日博物馆正式免费开放以来,已接待3560余批次、30多万人次的参观者。

“看这把刺刀,刀刃还留着砍过铁丝网的豁口;这件棉衣,棉絮里掺着太行山脉的黄土……”朱钧的讲解声在展厅回荡,30多万人次的听众里,有蹒跚的老兵,有戴红领巾的孩子,有走上工作岗位的年轻人。

每一次讲解,朱钧都饱含深情,他希望通过自己的讲述,让更多的人了解抗战历史,铭记革命先辈们的奉献和牺牲。他说:“80年了,这些文物会老,但它们说的故事不会老。这些文物是历史的见证者,它们承载着无数革命先烈的热血与信念。我有责任让它们发挥更大的价值,让红色基因代代相传。”

朱钧对红色文物的执着追求,不仅为灌南留住了珍贵的历史记忆,也为社会各界提供了一个了解历史、缅怀先烈的重要场所。他用自己的行动诠释着对红色文化的热爱,成为当之无愧的红色藏品“追光人”。在他的努力下,灌南县红色文化博物馆的影响力不断扩大,吸引了越来越多的人前来参观学习,让红色精神在新时代焕发出新的光芒。

当城市的霓虹淹没了旧战场的痕迹,总有人像朱钧这样,做红色藏品的“追光人”。他们守护的不是物件,是一个民族的集体记忆——因为记得,所以永远活着;因为传承,所以永不褪色。

新华日报·交汇点记者 赵芳

通讯员 殷开军