照片无言,历史有声!一间照相馆,几个普通人的视角,一段不能忘却的抗战记忆,点燃了这个暑期档的观影热情。

据网络平台数据,7月31日截至21时,全国单日电影票房破2亿元,其中抗战题材影片《南京照相馆》,位居当日票房榜首。自7月25日公映以来,《南京照相馆》持续领跑,7天时间票房累计已破9亿元,这部影片为何如此吸引人?

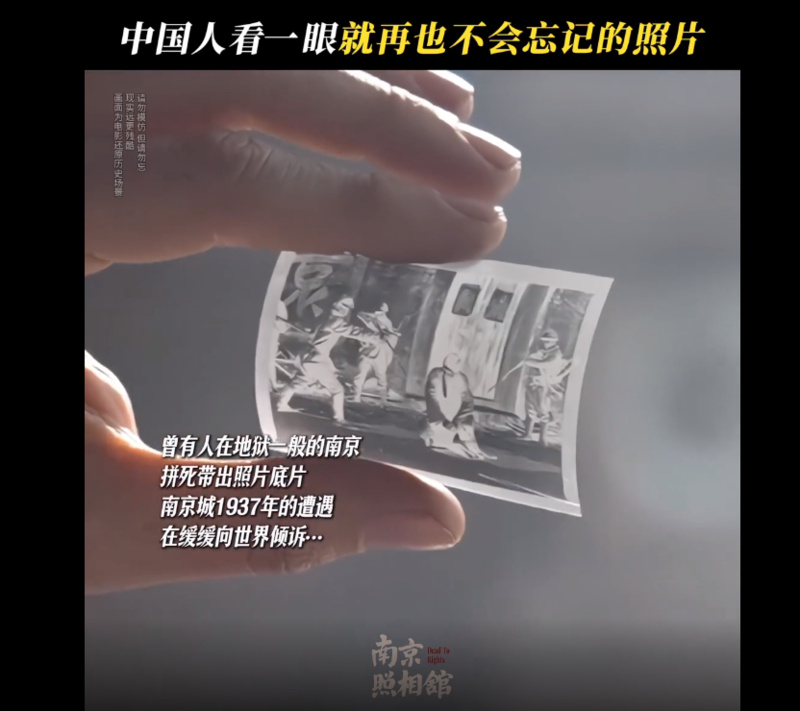

《南京照相馆》的故事取材于1937年南京大屠杀期间侵华日军的真实罪证影像,讲述了一群生活于南京的普通百姓在吉祥照相馆避难,被迫帮助侵华日军摄影师冲洗底片,意外冲印出了记录日军屠城罪证的照片,并谋划将罪证运送出去、公之于众的故事。

照片:方寸中解锁历史真相

“在那个年代,照片记录的都是人生最值得留念的时刻,一张照片往往承载着一个家族的记忆。” 导演申奥认为,在南京大屠杀期间,日军发动了全方位的舆论战、宣传战,一些照片沦为了军国主义操纵舆论的宣传工具。

“作为故事的主要发生地,照相馆里充满了侵略者需要去掩饰的罪行,实际上这都是需要被曝光的真相。”申奥说。

在影片中,观众可以看到,侵华日军逼迫中国百姓拍摄所谓“亲善照”,枪口下的平民被迫在镜头前微笑,一些照片在无形间也变成篡改历史的帮凶。

电影结尾处,日军战犯被执行枪决,演员高叶扮演的林毓秀用相机记录下这一刻。高叶认为:“影像在那一瞬间成为捍卫国民尊严的子弹,成为毓秀对已牺牲同胞们的交代。”

“在信息匮乏的年代,一张照片往往就是一种强烈信号。电影想传递的是,要学会辨别信息真伪,分清谁是敌人、谁是朋友。影片反复提及‘朋友’二字,借其充分揭露日军伪善与欺骗的本质。”申奥表示,放到当下和平年代来看,我们依旧要提醒自己,分清楚是非曲直、正邪对错。

有观众在观影后动情地说:“影片没有用大量血腥镜头冲击我,但那些逐渐显影的照片,还有角色们的遭遇,让我感受到了更深的痛,也为他们的反抗而热血沸腾。”这番感受道出了影片克制的艺术表达背后,那份直击心灵的力量。

这种震撼不仅停留在影院内,更延续到了观影之后。在社交媒体上,一位网友记录下这样动人的一幕:“散场的时候,好多人低着头看手机,有个小伙子一边走一边擦眼睛,擦完了又点开朋友圈,不知道写些什么,改了又删,删了又改……”

群像:小人物觉醒与民族脊梁

影片抛弃了战争的宏大叙事,取而代之的是小人物在战争背景下的人性摇摆。几个普通人的生死悬于是否冲洗底片的抉择中,“洗是汉奸,不洗没命”的困局撕开了人性的复杂肌理。

主演阵容中既有高叶、王骁等江苏籍演员,也有来自其他省份的演员。高叶饰演的毓秀,自然流露的南京话里带着秦淮河畔特有的温婉,却在面对日军盘问时,眼神里瞬间燃起的倔强又显露出江南女子的刚烈;王骁则用略带沙哑的嗓音演绎老金,每一句台词都像是从岁月里打磨过的城砖。

来自不同省份的演员们,将各自地域的语言特色融入故事——操着北方口音的拉车师傅、带着浙东方言的绸缎庄老板娘,这些交错的方言自然地融合成一幅有声的市井画卷,转化为在危难时刻各地方言交织中迸发出的民族凝聚力。

影片塑造的每个形象都复杂而立体,从最初只求自保的普通人,到最终舍命传递日军罪证的勇士,从苟且偷生藏在地下室,到最后走上地面,觉醒反抗,完成了一道道人物弧光。

某网络平台上的一个高亮影评是这么说的:“137分钟的《南京照相馆》像一把锋利的刻刀,将1937年南京的至暗时刻深深刻进观众心里。影片以吉祥照相馆为缩影,通过小人物阿昌、毓秀、老金等人的挣扎与觉醒,展现了血泪中迸发的人性光辉。当暗房里的底片逐渐显影,日军的暴行与普通人的勇气形成鲜明对比——他们从恐惧求生到舍命守护罪证,最终用生命接力将真相送出炼狱。”

跨时空:当银幕记忆照进现实光影

银幕之中的故事令众多网友为之心痛,但银幕之外的真实历史比电影更加沉重:两位爱国青年罗瑾、吴旋接力守护一份浸染着鲜血的相册。这个相册最终出现在南京审判战犯军事法庭上,成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的罪证。

1937年12月,侵华日军占领南京,15岁的华东照相馆学徒罗瑾在被逼冲洗日军胶卷时,发现底片上记录着砍头、活埋等触目惊心的暴行画面,他冒险偷偷加洗30余张照片,并选取16张制成相册保存。在相册封面,罗瑾画了一幅图:左边是两颗鲜红的心脏,右下方一把利刃刺向心脏,滴出了鲜血。

1940年,罗瑾离开了照相馆,进入位于毗卢寺内的交通电讯集训队学习。他将相册藏于毗卢寺厕所墙洞,后因相册失踪逃离南京。“如果相册被日军发现,必将招来杀身之祸。”罗瑾说。

幸好相册被罗瑾同学吴旋意外发现。面对日军搜查,吴旋冒死将相册藏于毗卢寺佛像底座中。此后6年,他一直将相册珍藏于自己箱子的最底层。1946年,吴旋看到南京审判战犯军事法庭征集证据的布告后,立即上交相册,并在呈文中写道:“经无数困苦,始终未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之资料”,字字泣血,句句铿锵,他仿佛将这些年的隐忍与期盼都倾注其中。

最终,罗瑾、吴旋接力保护的相册被编号为南京大屠杀案“京字第一号证据”,成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的铁证。1947年4月26日,谷寿夫被押赴南京雨花台执行枪决。吴旋的女儿吴建琦回忆道,得知消息后,父亲望着天空长长地舒一口气,像是卸下了多年的重担。

吴旋、罗瑾两位老人分别于1998年和2005年去世,他们保存的16张日军拍摄的暴行照片,是用生命接力守护的铁证,也是一个民族不能忘却的历史记忆。

当银幕记忆照进现实光影,我们在社交媒体上看到很多自发发布的镜头中,有不少孩子,甚至是学龄前的孩子,在看完电影后还在默默流泪,迟迟不肯离开,家长们感慨,这已成为孩子们人生中重要的一课。

影像让历史变得可感可知。有观众评价,照片穿过战火,电影跨越时空,让课本中的文字变得更加鲜活,让孩子了解先辈的勇敢与无畏,更知和平时代的珍贵、吾辈自强的意义。

而一条引发无数观众共鸣的影评是——“影片并非没有彩蛋,当你走出影院,看到今日盛世中国的真实图景,山河无恙、万家灯火,这就是电影的最大彩蛋。”

小编也会带孩子去影院看这部电影的,

历史不该被遗忘,

一定要知道发生过什么,

一定要知道该记住什么。

资料来源:央视新闻、新华社、福建日报、微博、猫眼等

新华日报·交汇点记者 戴凌 沈蕾