电影《南京照相馆》在全国热映。这部聚焦南京大屠杀历史真相的影片上映仅6天便创下6.8亿元票房的惊人成绩,吸引超过1500万观众走进影院,在社交媒体上掀起持续热议。截至7月30日12时,猫眼平台已累计收录4.9万条观众评论,记者用Python对近5万评论进行词频分析,试图从中清晰捕捉到影片引发的集体共鸣。

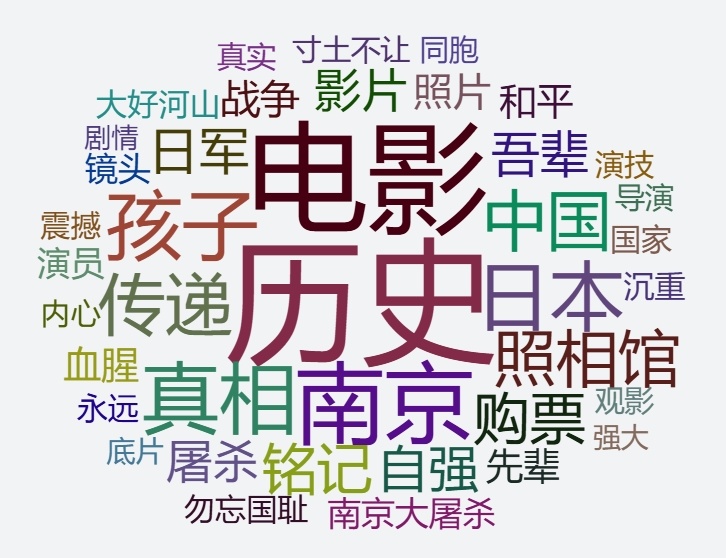

通过大数据分析,“历史”“电影”“南京”“真相”在网友评论中出现的频率最高,其中,“历史”被提及了140次,“电影”被提及了120次,“南京”被提及了85次,“真相”被提及了71次。此外,“传递”一词出现的频率也较高,被网友提及了59次。这5个高频词不仅精准诠释了“用影像传递南京大屠杀历史真相”的创作主旨,更折射出当代观众对历史真相的深切渴求。

从情感维度层面,“沉重”(16次)、“震撼”(15次)、“真实”(14次)等词汇密集出现,印证了影片强大的艺术感染力。网友“微笑的眼泪”坦言:“观影过程中数度泪崩,那些定格的历史画面比想象中更为残酷。”网友“自白”写道:“镜头下的每个细节都如此真实,仿佛穿越时空目睹了那个绝望的南京。”

深入分析评论内容,记者还发现大量饱含力量的动词频繁闪现:“铭记”(44次)、“吾辈自强”(39次)、“勿忘国耻”(16次)、“寸土不让”(14次)等短语构成了一道独特的话语景观,彰显出观众对民族精神的强烈认同。网友“泽宇”的感悟尤为深刻:“当走出影院,眼前繁华的街景与片中血色山河形成强烈对比,突然真正理解了‘寸土不让’的分量。”网友“是春燕吖”在评论中动情写道:“影片结束时万家灯火的画面就是最好的彩蛋,这盛世如先烈所愿。”另外,“和平”一词被23次提及,网友“粥菜菜”在评论中指出:“铭记历史不是为了延续仇恨,而是为了珍惜来之不易的和平。”

进行词频分析的结果中,记者还发现了网友对于影片细节的关注。影片中,有个令无数观众潸然泪下的全家福戏份,老金缓缓翻动背景幕布,北京故宫、杭州柳浪闻莺、武汉黄鹤楼、万里长城等祖国地标一一闪现。来自天南地北的避难者们用各自的乡音念出这些熟悉的名字,最终汇聚成小女孩“大好河山”的稚嫩呐喊。这个精心设计的艺术处理,将个人命运与国家记忆完美融合。据统计,有16名观众在评论中提到了“大好河山”,网友“WRH”评价道:“‘大好河山’四个字重若千钧,承载着民族的集体记忆。”

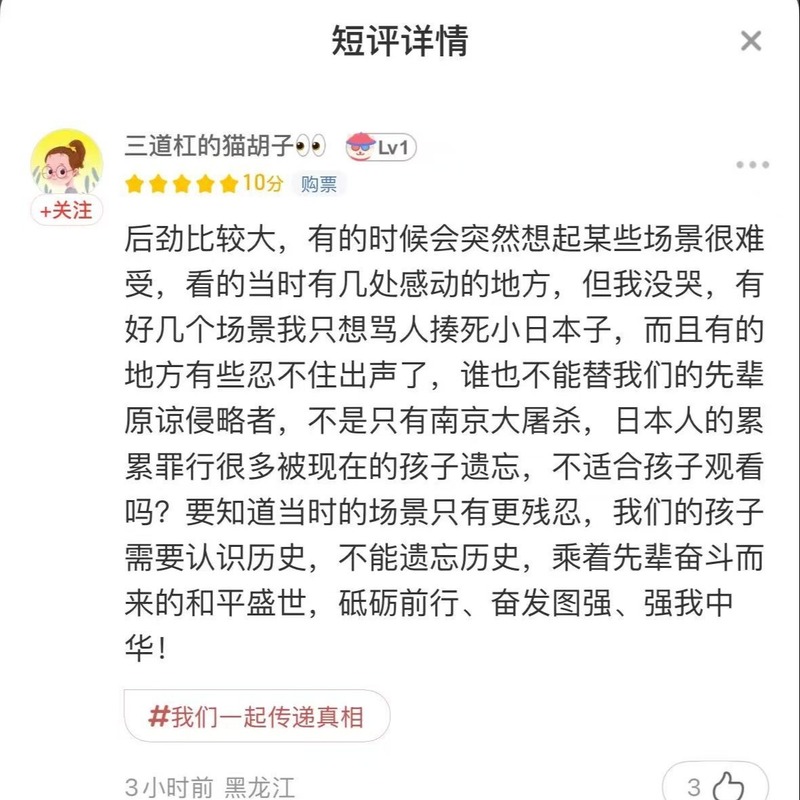

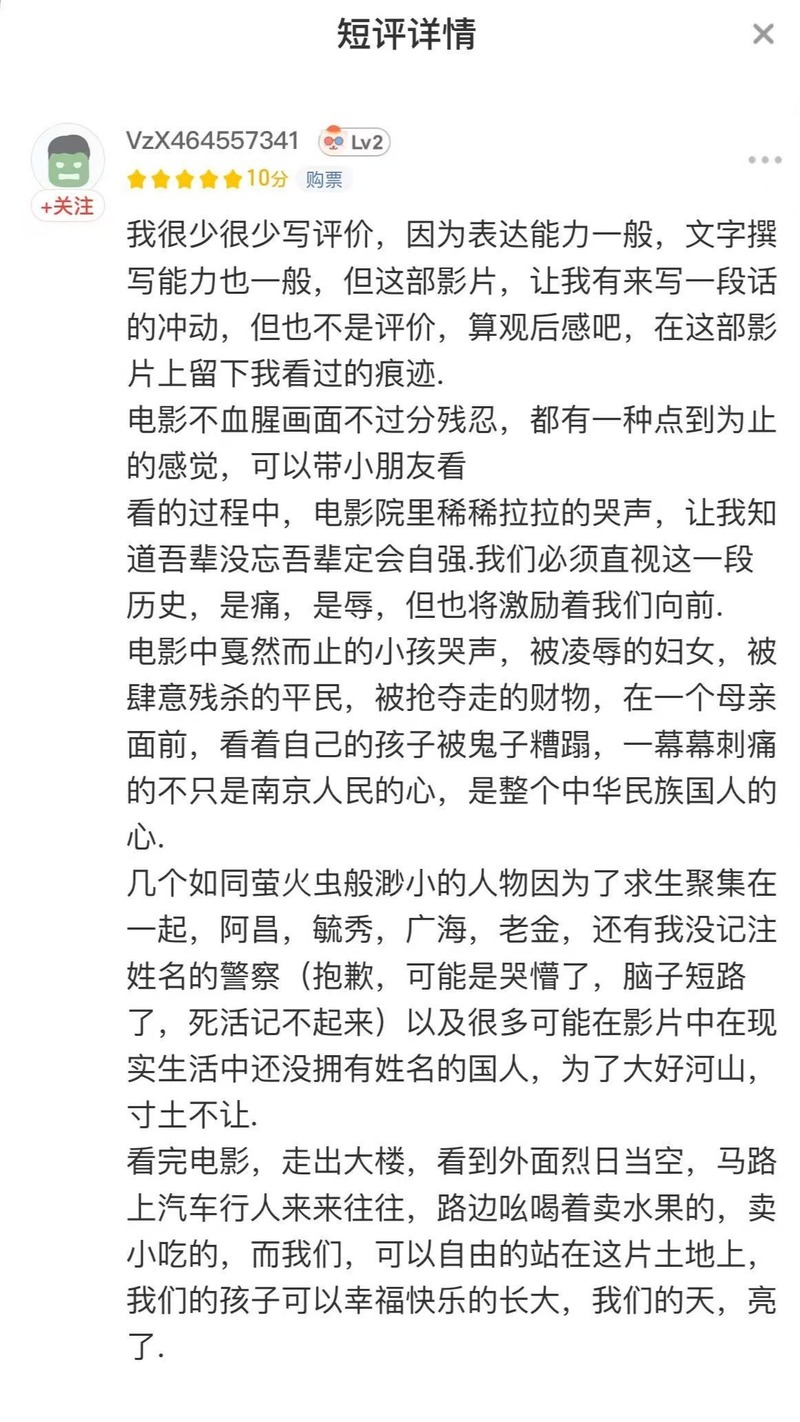

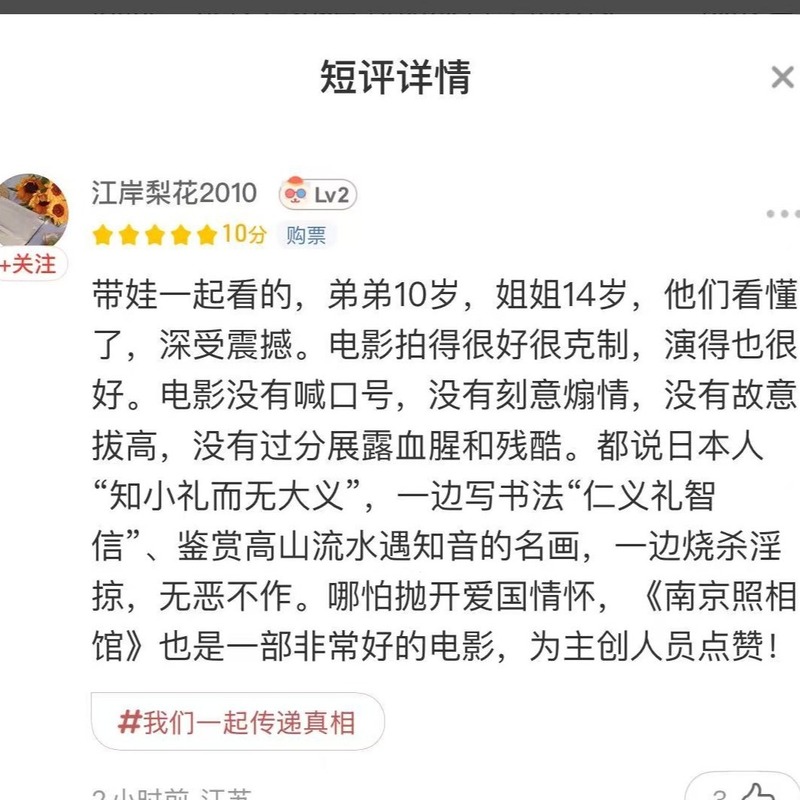

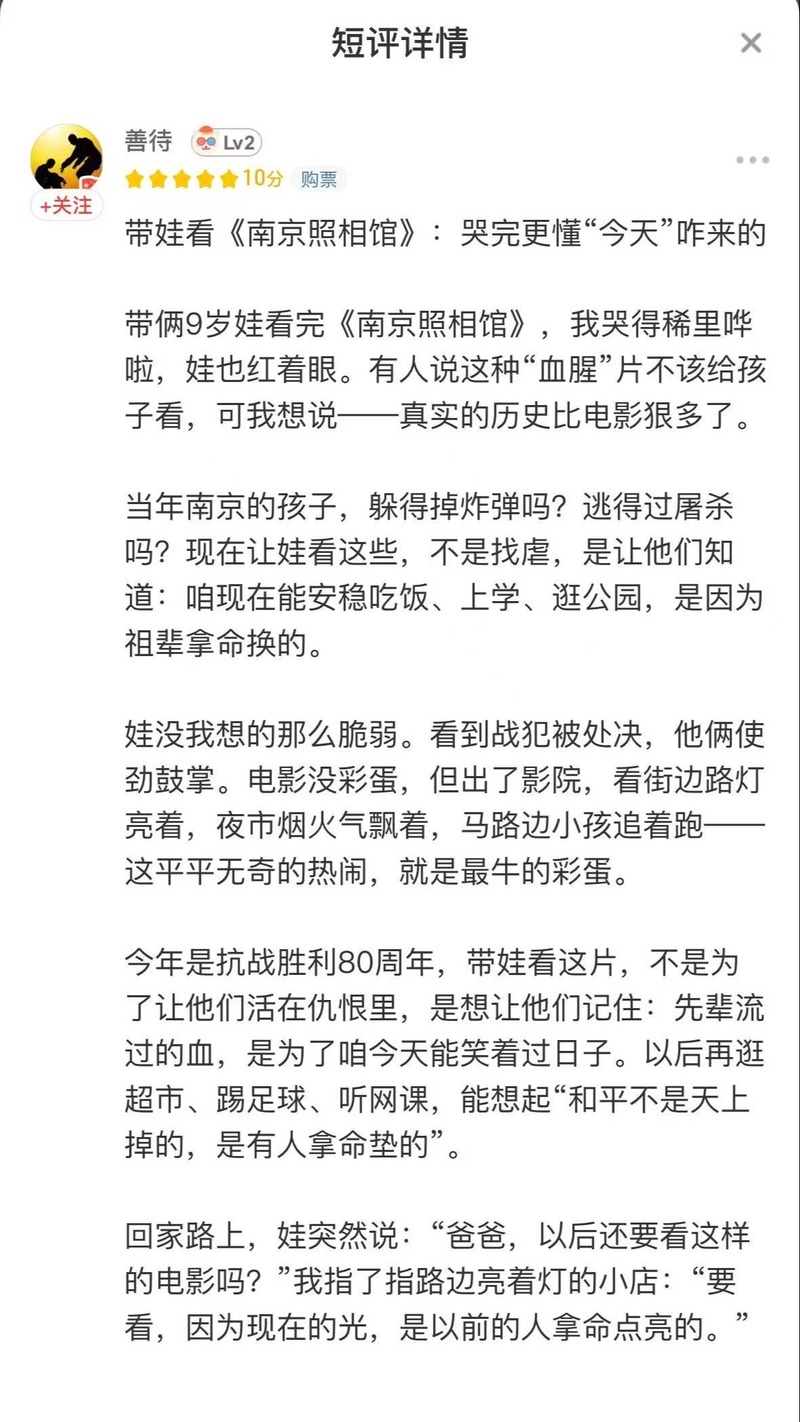

值得注意的是,“孩子”一词在评论中出现了69次,具有双重象征意义:一方面,影片中日军“摔孩子”的残暴情节,以极具冲击力的方式揭露了侵略者伪善面具下的真实面目。

另一方面,也反映出影片吸引了大量亲子观影群体,大量家长带着孩子共同观影,评论区涌现出“带着两个孩子观影,影厅里从5岁幼童到大学生都全程肃静”“课本上的文字太单薄,这部电影给孩子上了最生动的历史课”“影厅抽泣声此起彼伏,但没有一个孩子中途离场”等真实反馈,展现出影片作为历史教育载体的独特价值。由此可见,影片不仅完成了艺术表达,更构建了一个全民参与的历史认知场域,实现了从“观看”到“铭记”再到“传承”的价值跃迁。

新华日报·交汇点记者 周娴

技术支持 蒋志初、谢楠、李新煜、殷琳