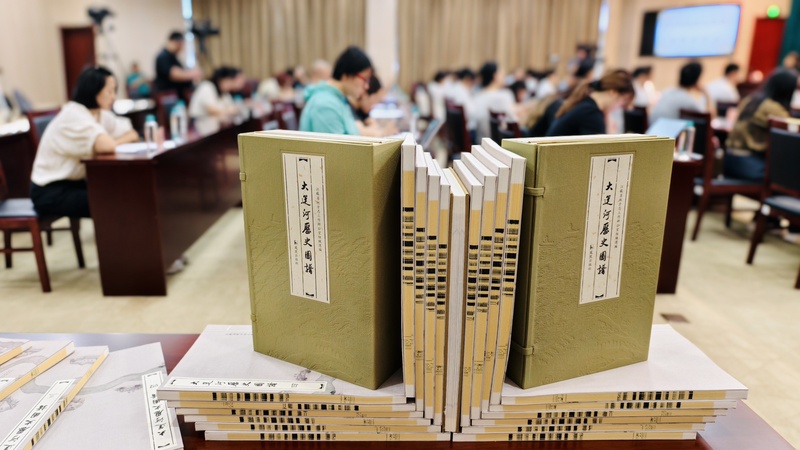

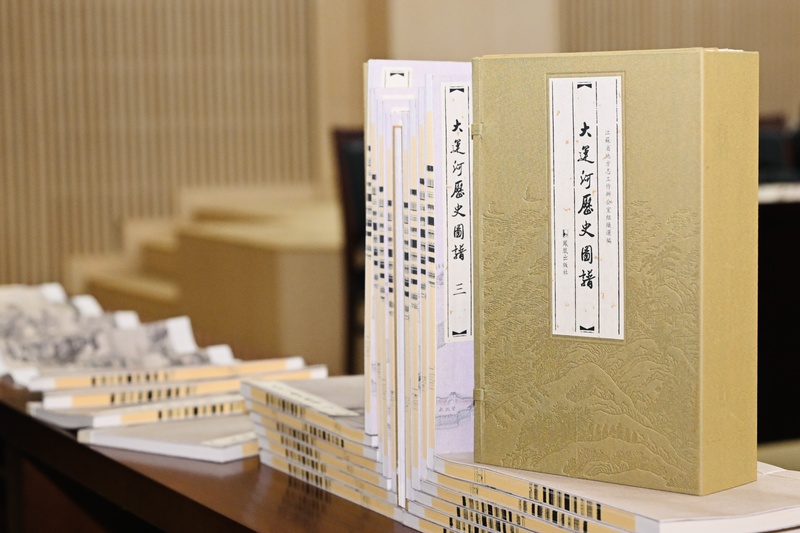

交汇点讯 7月30日,江苏省政府召开新闻发布会,全国首部大运河全域历史图谱《大运河历史图谱》在会上首发。

中国大运河是人类文明史上开凿最早、规模最大、里程最长、使用时间最久的运河。大运河穿越2500多年、绵延近3200公里,地跨中国南北八个省级行政区。其中,江苏是大运河沿线河道最长、流经城市最多、运河遗产最丰富的省份,也是中国大运河国家文化公园唯一的重点建设区。

发布会上,省政府副秘书长、办公厅主任谢润盛介绍,《大运河历史图谱》以京杭大运河全域为编纂视角,以江浙段为选编重点,从2000多种古代方志、舆地图、政书、兵书等文献中精心遴选编辑而成,一些资料为历史上首次高清出版。《图谱》选图精美、文字简洁、装帧讲究,充分凸显历史沧桑感和大运河文化的厚重感,是我省认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,推动大运河文化创造性转化、创新性发展的又一成果。

记者从发布会上了解到,《图谱》系大运河全域历史图谱的首次系统汇编,也是继《长江历史图谱》《江苏古代城市图志》之后,我省又一旧志资源专题开发成果。2024年大运河申遗成功十周年之际,省地方志工作办公室决定启动《大运河历史图谱》选编工作,凝聚南京师范大学、南京图书馆、省方志馆、凤凰出版社等多方力量,从京杭大运河沿线古代各省府州县乃至乡镇志,以及有关运河、淮河、黄河等数量庞大的水利志中,精心遴选反映运河河道、水运工程、沿线风情、河署河务的珍贵历史舆图,最终形成主体部分1函4册及首1卷、末1卷,近200个筒子页的鸿篇图卷,涵盖古运河图、京杭大运河全图、京津冀运河图、山东运河图、苏北运河图、淮扬运河图、江南运河图、浙东运河图、河署河务图9个部分,全景式展现大运河的历史风貌与人文底蕴。

江苏素有“方志之乡”的美誉。一部《图谱》,成为我省做好旧志古籍整理和开发利用工作的一道缩影。

省地方志工作办公室主任杨中华介绍,近年来我省系统挖掘整理旧志资源,现存各种旧志近千种,数量约占全国的1/10。2019年点校出版乾隆《江南通志》,分订12册、共654万字,荣获省第十六届哲学社会科学优秀成果一等奖。2022年完成《江苏历代方志全书》出版工作,收录唐代至民国期间旧志古籍650多种,是当时全国体量最大的省域旧志整理工程。2023年底率先完成《江苏文库·方志编》编纂任务,影印出版378册,收录旧志226种。

早在2019年,省方志办已经编辑出版《江南大运河历史图谱》,为何如今又推出《大运河历史图谱》?《大运河历史图谱》主编、地方志专家张乃格解答,前者主要聚焦江南运河,它们沟通了钱塘江、长江、淮河三大水系,对江苏经济发展起到重要作用。江南大运河的作用主要体现在区域性、局部性上,而《大运河历史图谱》聚焦全国,更加关注大运河如何促进多民族国家的统一,通过沟通物流、人流、信息流,促进中华民族心理上的深度融合和政治上的高度认同。

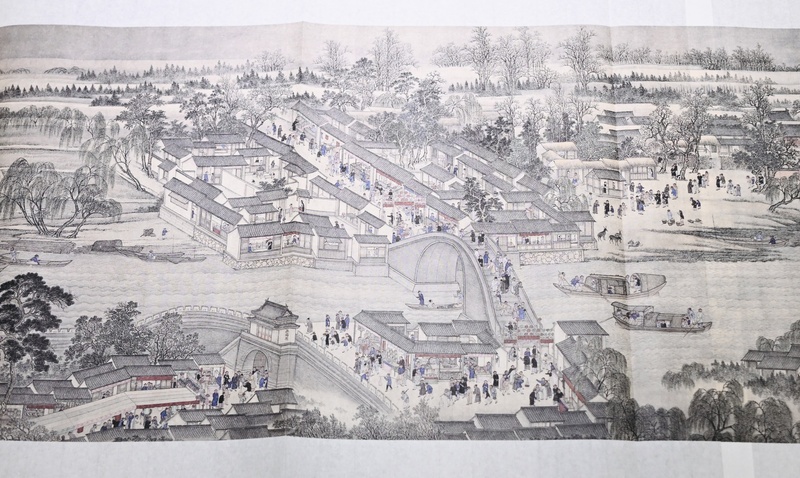

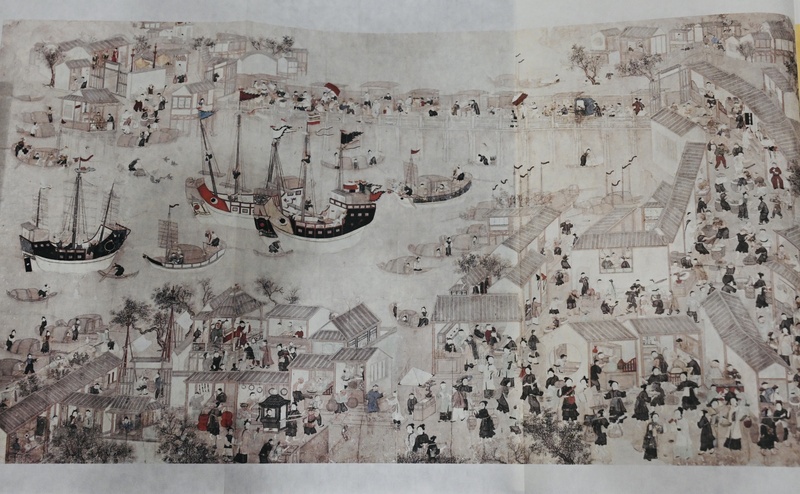

图谱不同于地图、图志,它是指按类编制的图集。南京大学文学院教授、博士生导师程章灿介绍,“左图右史”是中国古代书籍史的传统。由于绘图需要有专门才华,版刻也需要有专门技术,因此,传世“图”书的数量总体上比较少。古代书籍史上的“图”书,比较常见的有與地之图籍、山川胜迹图和专为经典著作配图的书。作为视觉文化读本,《大运河历史图谱》在图像采集上集腋成裘,在图像印制上精益求精,在装帧设计上古为今用,“从这部《图谱》中,我们看到了凝视大运河的古人之眼与今人之眼的交汇与融聚”。

眼下,《大运河历史图谱》的出版将为大运河文化带建设提供更多的学术支撑。南京师范大学文学院教授、博士生导师江庆柏介绍,《图谱》是古代运河面貌全方位的展示,显示了我国主干运河的基本面貌,对各条运河的水道形态、流经之地的地形地貌都有明确的绘制。《图谱》注重显示运河对社会生活的影响,补充了明清画家精心绘制的景观画,增添了生活气息,尤其值得称道的是被誉为“邵伯版《清明上河图》”的《运河览胜图》。此外,《图谱》保留了大量历史遗迹,为今人寻踪、修复遗迹提供了依据。

《大运河历史图谱》是继《长江历史图谱》之后,凤凰出版社与省地方志工作办公室又一重要合作成果。在数字化时代,传统图谱依然对文化遗产保护拥有不可替代的价值。

凤凰出版社社长吴葆勤介绍,图谱是文明记忆的“活态基因库”。相较于文字记载,古代舆图、绘画等图像资料具有空间可视化和细节真实性的双重优势。本书收录的 87 种舆图均严格标注来源,如天津图书馆藏清张鹏翮《运河全图》、台北故宫博物院藏明钱穀《纪行图》《水程图》等,这些图谱都经过专业考订,避免了网络信息的碎片化和真伪难辨问题。通过对比清代闸坝设计与当代南水北调工程,可以揭示治水智慧的延续;通过《康熙南巡图》无锡段与今日卫星地图叠合,可以展现运河如何塑造城市肌理。这种出版方式,将使传统图谱成为文明创新的“孵化器”。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 虞越 /文 余萍/摄