7月25日,《南京照相馆》在全国公映,这部江苏出品的影片取材于真实历史事件——“京字第一号证据”背后的平民壮举:1938年,15岁的华东照相馆学徒罗瑾冒着生命危险,秘密冲洗日军拍摄的日军暴行照片,此后,南京青年吴旋接力守护这些“屠城血证”。

近日,记者专访了吴旋的女儿吴建琦,其父曾用6年时间冒死保存相册。透过她的讲述,那段尘封已久的往事渐渐清晰:一个普通南京市民如何在日伪统治的黑暗岁月里,用生命守护着民族的记忆,等待着正义的到来。

面对日军突击检查,不露半分惧色

夏日的午后,记者在南京江宁某小区见到了吴旋的女儿吴建琦。年过六旬的她,说起父亲时眼中依然闪烁着骄傲的光芒。

据吴建琦介绍,1937年,父亲吴连凯(吴旋原名)才13岁,在南京城破之前,他跟着奶奶仓皇躲进了安全区。南京沦陷后,他目睹了日本兵的暴行,“父亲常说,那些刺刀下的哭喊、火光中的惨叫,像刀子一样刻在他心里。”仇恨的种子,就这样深深埋下。

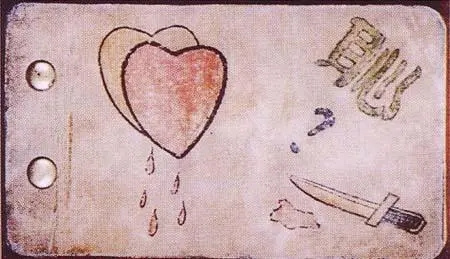

18岁那年,父亲迫于生计,加入了汪伪政府警卫旅直属通讯队。在毗卢寺内接受培训期间,他在寺庙的草丛里捡到了一本小册子,封面左上方是两颗鲜红的心脏,右下方一把利刃刺向心脏,滴出了鲜血,右上角写了一个大大的“耻”字。往后翻,16张触目惊心的照片赫然在目:被屠戮的平民、焚烧的民居、狞笑的日军……血淋淋的场面太过残忍,父亲捧着相册的双手不住地颤抖。

这位相册的主人是他在电讯队的同学罗瑾。1938年1月,15岁的罗瑾在华东照相馆当学徒,在冲洗日军军官送来的胶卷时,被底片上触目惊心的暴行画面所震惊,他冒着生命危险偷偷加洗了30余张照片,精选16张制作成一本相册。后来,罗瑾考进了位于毗卢寺内的汪伪政府警卫旅直属通讯队,1941年,毗卢寺内突查手榴弹事件,罗瑾在毗卢寺内厕所的墙上掏了个洞,偷偷将相册藏到里面,不料却发现相册不翼而飞。

“父亲虽然没读过多少书,但他明白这本相册的分量,当时就小心翼翼地把相册塞进里衣的口袋。”在风声鹤唳的日伪统治区,私藏这样的“反日资料”意味着灭顶之灾。吴建琦记得父亲说过,那时,汪伪电讯队里已经传出了风声,说有人传递在相册。

最危险的时刻很快来临:某日清晨集训,日本军官命令所有人列队站好后,突然厉声喝问:“谁藏了相册?立即交出来!”彼时,那本记录着罪证的相册就贴着他的心口,薄薄的纸页仿佛有千斤重。“后来父亲说,那是他离死亡最近的一次。要是日本人搜身,自己肯定没命了。”说着说着,吴建琦的眼眶微微泛红了。

吴建琦告诉记者,当时,为了守护这个秘密,父亲想尽了办法。后来,他趁着夜深人静,把相册藏进了寺庙大佛的肚子里。可还是不放心,在夜里站岗或上厕所时,总要偷偷摸一摸确认相册还在。离开寺庙后,相册又跟着吴旋辗转江南汽车公司、南京蔬菜公司等处,始终被珍藏在他随身小箱的最底层,成为他心中最沉重的秘密。这一藏,就是六年。

手写呈文书,倾注6年隐忍与期盼

1946年初春,南京四条巷的梧桐抽出新芽,彼时,吴旋正失业在家,在报纸上寻找招工的广告,一条《谷寿夫押解来京》的新闻吸引了他的视线。当时南京审判战犯军事法庭开始征集日军暴行证据。

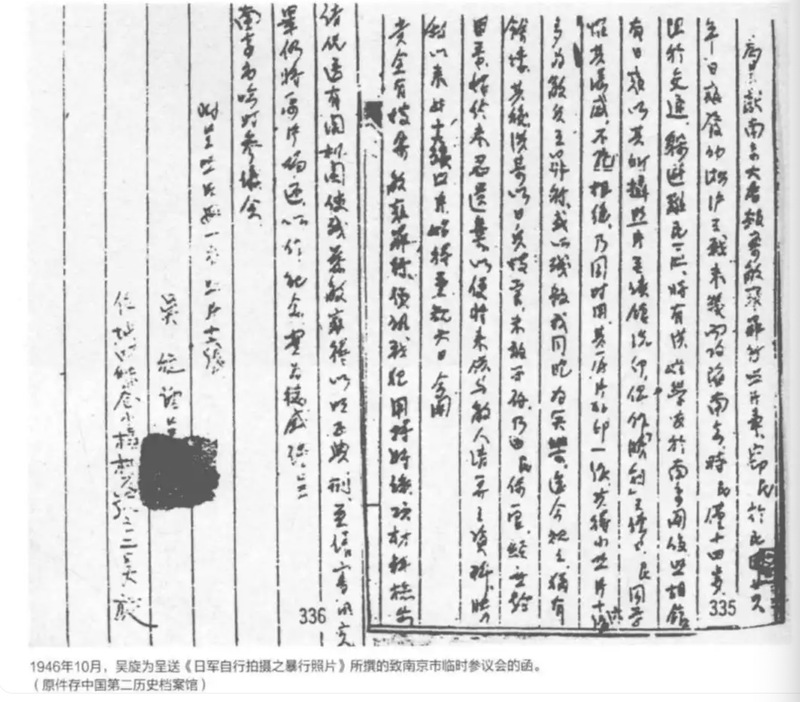

吴旋快步跑进里屋,怀着激动的心情,将那本相册呈递给南京市临时参议会。在呈文书中,他写道:“经无数困苦,始终未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之资料……今闻贵会有搜集敌寇罪行、侦讯战犯用,特将该项材料检出,请代送有关机关,使残暴敌寇得以明正典刑。”字字泣血,句句铿锵,仿佛要将这些年的隐忍与期盼都倾注其中。

吴建琦回忆道,后来,父亲在报纸上看到,战犯谷寿夫被判处死刑,他上交的相册被列为“京字第一号证据”,在审判中发挥了关键作用。“母亲说,那段时间,父亲常常独自坐在院子里,望着天空长长地舒一口气,像是卸下了多年的重担。这些年来,还是第一次看他真正放松。”

吴旋再次看到那本相册,是在40多年后。吴建琦告诉记者,那时她20岁出头,父亲带领她到中山门附近的第二历史档案馆参观展览,突然在一方玻璃展柜前驻足,父亲颤抖着手指向柜中的相册:“这不是我当年藏的那本吗?”馆长闻讯赶来,激动地握住父亲的手:“吴老!我们一直在寻找您啊!”这一刻,历史的见证者与历史的证物终于重逢。

据吴建琦回忆,即便后来尘埃落定,父亲极少主动提起当年的壮举。只有当儿女们好奇追问,老人才会像翻开泛黄的书页般,轻声讲述几个片段。

但有一个问题,吴旋的回答始终坚定如初:“为什么非要冒险保存这本相册?”“因为我相信,我们最终一定会胜利,这些血泪的见证,一定要让日本人受到惩罚。”吴建琦至今记得,父亲说这番话时,总会挺直腰板,浑浊的双眼突然迸发出惊人的光彩,那其中,有仇恨,有勇气,更有永不熄灭的信念。

为庆祝新中国成立,父亲改名“吴旋”

在吴建琦的眼里,父亲虽然文化不高,但骨子里有种朴素的爱国情怀。他从不把“爱国”挂在嘴边,却用行动诠释着这两个字的分量:新中国成立后,父亲很高兴,他特意将自己名字从“吴连凯”改为“吴旋”,“父亲说,这是为了庆祝胜利。新中国成立后,国家有了新面貌,自己也要有个新开始。”当时家里穷,没有电视,他就抱着收音机听新闻,了解国家大事,原子弹爆炸成功那天,他激动地把小女儿举了起来。

因为曾经在汪伪电讯队工作的经历,吴旋在政治审查时吃了不少苦头,一辈子默默无闻地当个普通工人,从不和别人去争什么,即便全家下放到农村去改造,父亲也毫无怨言。“父亲常说,比起那些没能活到解放的同胞,自己已经很幸运了。”吴建琦抚摸着父亲留下的一寸黑白照告诉记者,“父亲生前,最常对我们说的话就是,现在的日子来之不易,要珍惜当下,踏踏实实工作,与人为善。”

尽管吴旋吃了不少苦,却很容易满足。吴建琦说,1998年,百子亭的老房子拆迁后,老两口搬进了南湖的新房。尽管只有四十多平方米,但父亲非常高兴,搬进去的那天,他特地斩了只鸭子庆祝,摸着雪白的墙壁,笑得合不拢嘴。可谁也没想到,搬进去几个月,父亲就因病去世了,说着说着,吴建琦声音有些哽咽。

“我深深为父亲感到骄傲,他守护的不仅是一本相册,更是一个民族不能忘却的记忆。”吴建琦说,这本承载着民族记忆的相册,从战火纷飞到和平年代,见证了一个普通中国人的坚守。

如今,她常常在家庭聚会上讲起父亲的故事,也领着孩子们去侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,每当10岁小侄孙女指着展柜问:“这就是太爷爷保护的相册吗?”吴建琦总会想起父亲临终前说的话:“要铭记历史,奋发图强。”

新华日报·交汇点记者 周娴 吴家俊