上周,“苏超”第七轮刚刚结束,领头羊南通队继续保持连胜势头,占据苏超“榜一”位置。如今,南通珂缔缘拖鞋厂创办足球学校的励志故事已经变得家喻户晓。

实际上,“苏超”还藏着一个“橡胶厂”传奇。同样是与青少年足球训练与比赛相关,同样是走出了大批“苏超”球员、教练员。

不同的是这家位于苏州张家港市的“橡胶厂”从1983年就开启了足球青训与办赛之路,他们举办的“贝贝杯”少儿足球赛,是国内举办最早、届数最多、坚持时间最长、影响范围最广的全国性青少年足球赛之一,曾被载入上海大世界基尼斯纪录,也被海内外人士誉为国内足坛的“希望工程”,激励了一代又一代足球人。范志毅、黎兵、杨晨、孙继海、邵佳一、武磊等优秀球员都参加过该赛事,“贝贝杯”也成为他们走向全国足球大赛的第一站。

7月16日,由中国宋庆龄基金会、中国足球协会、张家港市政府共同主办的第二十六届“贝贝杯”青少年足球赛正式开幕,来自全国各地以及国外的16支优秀青少年球队、300余名小球员和教练员齐聚张家港。本次比赛也是首次邀请了来自韩国和泰国的球队,让这个全国青少年足球赛登上了国际舞台。

【一】

在张家港市贝贝足球场,一位86岁的老人顶着40℃的高温,兴致勃勃地站在球场中央。随着裁判一声哨响,老人抬起脚奋力将中心点的足球开向远处——第二十六届“贝贝杯”青少年足球赛首日比赛正式开赛。

开球的老人叫奚也频,他曾是张家港市贝贝橡胶总厂厂长、江苏贝贝集团董事长,也是“贝贝杯”的创始人。

从1983年创办第一届贝贝杯到今天已经有42个年头。看着高水平的足球场地,看着孩子们在球场上尽情挥洒汗水,站在场边加油的奚也频感慨万千。

1971年,奚也频在西张公社的帮助下开了一个队办小厂,主要加工密封圈、垫片之类的小杂件,到了1979年,原本只有四五个人的小厂一下发展到了80人左右,改名沙洲县振业橡胶厂,该厂的第一个产品是自行车脚蹬。

1980年身为厂长的奚也频遇到了技术开发瓶颈,于是他在《解放日报》上登了一则招聘启事:凡是有才能、有见识,能够对工厂作出贡献的人,工厂提供路费,请他们到工厂来考察,给我们提意见、建议。

这个“投报招人才”的举动,我们后来都知道了,就是上世纪七八十年代不少苏南乡镇企业上演的“星期日工程师”佳话,各类专业技术和管理经营人才利用休息日等业余时间为民营企业提供无偿或有偿服务。

奚也频前后总共请了30位顾问,在他们指点下,橡胶厂在资金、经营、决策等各个方面都取得了很大进步,还开发出彩色皮球、热水袋、再生胶等新产品,在市场上有了竞争力。

尝到甜头的奚又频主动找专家请教。他研究过“橡胶大王”杨少振的企业发展史,特别对杨老创立的“回力牌”印象深刻,“回力牌”通过资助和承办大量体育活动,促进了产品的销售,最有名的要数中国女排穿着回力鞋问鼎世界冠军的案例。

奚也频给杨少振写信,希望他能来自己的橡胶厂看一看,给他一些指点。日后成为奚也频恩师的杨少振提出了很多好想法、好建议。特别是杨少振看到厂里制作的小皮球,就引用了邓小平同志的话:“足球要从娃娃抓起”。

“我一听这个不错啊,可以通过搞比赛,扩大影响。”奚也频想到要办全国性的少儿足球比赛,一方面提升中国足球实力,一方面扩大企业和产品知名度。

不过,西张小镇怎么能办全国大赛?这在外人看来属于天方夜谭。

奚也频先是做了一圈调研,然后去了国家体委,七拐八绕找到了国家体委足球处,足球处非常赞同,但牵涉到少年儿童需要去找教育部基础教育司申请,还不够,还要找到团中央、少工委……可谓“说尽千言万语,吃尽千辛万苦”,欣慰的是,奚也频这个足球比赛计划都得到了各部委的认可与支持。

1982年秋,沙洲振业橡胶厂试制成功第一批小足球。杨少振先生还带了10多位橡胶老专家,特意来厂里进行技术指导,最终小足球获得了国家和省里的认证。

接下来就该举办全国性少儿足球赛了,不过因为振业橡胶厂这样一个公社层级的工厂是没资格举办全国性的体育赛事的。于是奚也频和杨老商量要成立一个儿童足球促进会。1983年初,沙洲振业橡胶厂与上海步云胶鞋厂联合成立“振云儿童足球促进会”,成为全国第一个足球民间组织。“振云”两字就是取自“振业”和“步云”的结合。这一创举也得到了宋庆龄基金会和中华全国体育总会的支持。

这个比赛叫什么名字呢?奚也频想到了橡胶行业有个大名鼎鼎的牌子叫CC,“我想要超过CC,可是叫AA的话太不谦虚了,那就退而求其次,叫BB吧。正好,英文里Baby是孩子的意思。”奚也频补充道,还有两个著名球星与“贝”字有关,一个是球王贝利,一个是德国球星贝肯鲍尔。

比赛就叫“贝贝杯”吧!

【二】

1983年8月11日,第一届“贝贝杯”足球赛在苏州举办,来自全国的代表队有13支,队员年龄都在10岁以下,那是新中国成立以来第一次举办这个年龄组的比赛,填补了我国足球竞赛活动中的一个空白。这次比赛用的就是奚也频他们橡胶厂研制的“贝贝”牌小橡皮球。

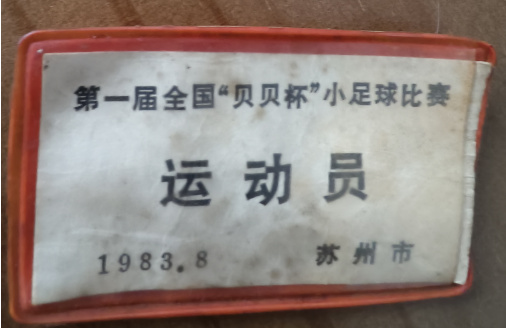

“我代表南京队参加了第一届的‘贝贝杯’,虽然我当时才9岁,但我记忆犹新。”原江苏舜天队球员,现在是南京市秦淮区足协青训负责人王传松至今还保留了一张像电影票大小的运动员参赛铭牌。

白色的小卡片最上面写着:第一届全国“贝贝杯”小足球比赛,中间写着“运动员”三个大字,最下面是比赛时间与地点:1983.8、苏州市。

王传松记得,1983年的夏天,球队选拔了全市10岁以下水平最高的小球员赴苏州参加比赛。那也是王传松第一次出远门,“当年坐的是绿皮火车,每个人都很兴奋,而且还能代表南京踢全国比赛。”

到了苏州之后,王传松和队友们住进了有上下铺的招待所。招待所古色古香,木质的地板和拱门,还有一个小园林,古朴雅致。王传松后来成了职业球员走南闯北,但始终忘不了第一次的苏州之旅,特别是在那个炎热的夏天,当他打开水龙头,惊喜地发现水就像冰块一样透凉,后来才知道那是地下水。

有惊喜,更有惊叹。作为南京足球乃至江苏足球的佼佼者,但到了全国大赛中小球员们发现差距很大,北京、上海、广州、大连、青岛的球队一个比一个厉害,“技术怎么这么好?射门怎么这么有力量?”王传松输得心服口服。

首届“贝贝杯”之旅也为王传松今后的足球之路打开了视野,找到了方向与目标。如今正在从事青少年足球培训的他,期待能有机会带着孩子们去参加“贝贝杯”,与更多来自全国以及外国的孩子进行学习与交流。

【三】

1984年,第二届“贝贝杯”比赛回到了“橡胶厂”所在地沙洲县,也就是如今的张家港市。

当年,沙洲县原本没有体育场,就是为了举办“贝贝杯”足球赛,县委领导下决心建了一个体育场。

奚也频清楚地记得,第二届“贝贝”足球赛在沙洲县杨舍镇新建成的体育场举办。全县动员,场面宏大,就像是过节一样,很像现在苏超的氛围。彼时,全国各地的足球少年从四面八方齐聚沙洲县。

那场比赛开幕式上,当人们起立唱国歌时,奚也频就站在体育场里,激动得热泪盈眶。他心里想:总算做成一件事情了,这一辈子值了!

当时在现场的还有前国脚杨晨,那时的他还只是个来自北京的小学生,“贝贝杯”是他第一次参加全国足球比赛。

杨晨记得那会儿比赛,几乎天天下雨,场地非常泥泞。彼时的杨晨已经是北京市的优秀射手,水平已经相当不错,但来到全国赛场后,感受到了差距,发现自己和全国范围内的优秀射手还有差距,最终北京队只获得了第八名。

但是杨晨从这个比赛中第一次收获到了什么是对胜利的渴望和不服输的精神。“当时我记得好像是梅县和大连踢的半决赛,大连队一球输掉了比赛,全队坐在地上哇哇大哭,还念叨‘比赛怎么这么快结束’‘我们还要再踢一场’,这个场景对我当时幼小心灵的冲击很大。”

教练说:“咱们拿了第八,人家最后拿到第三,你能从中看到什么?冠军只有一个,其他人应该怎么面对自己的成绩。”

杨晨坦言,那时候自己才明白,很多时候关键在于如何面对失败,以及如何在失败后梳理心理状态,“这是我人生中的一堂记忆犹新的足球课,也是极其生动的一课。”

今年“贝贝杯”,组委会特意邀请了曾经的参赛队员杨晨和肇俊哲来到张家港,为张家港市凤凰镇凤凰中学在校学生和比赛小球员授课,讲述他们“从小参加贝贝杯,长大要踢世界杯”这个由梦想照进现实的故事。

1983年至2001年,“贝贝杯”一共举办了18届,从振业橡胶厂到后来的贝贝集团,前后耗资3000多万元。“贝贝杯”的比赛也是转战大江南北,江苏苏州、上海闸北、北京大兴、湖南长沙、江苏南京、内蒙古呼和浩特、贵州贵阳、吉林延吉、四川都江堰、甘肃兰州、河南郑州都曾先后作为主办地。

前18届“贝贝杯”共吸引全国23个省、自治区、直辖市的众多球队参加。比赛队伍从开始的13支扩充到36支(含女队6支)。作为赛事发源地的西张小学(现凤凰中心小学)于1995年成立“贝贝队”,并多次代表苏州队出征,在2001年的“贝贝杯”上一举夺冠。

【四】

1998年举办的是第15届“贝贝杯”,张家港市足协秘书长徐宏顺当时刚刚从南京体育学院毕业来到西张中心小学(现凤凰中心小学)任教。

“当时‘贝贝杯’比赛时,小学场地上人山人海,彩旗招展。”徐宏顺看到小球员,看到志愿者还有开幕式表演的演员大家兴高采烈、充满朝气,他心里乐呵着:这是来对地方了。

正是因为对足球的热爱,徐宏顺放弃了去大学任教的机会,听从导师袁野教授的建议,到小学当基层体育老师与足球教练。很多人不理解他的选择,但徐宏顺来了后发现这里不光足球条件、氛围特别好,校领导也非常重视和支持,他做好了扎根于此,做好足球青训的准备。

不过,好景不长,2002年暑假,没有如约等来“贝贝杯”,比赛被无限期停办了。彼时,足球大环境出了问题,很多人失去了信心。

在徐宏顺看来,校园足球最重要三个元素:经费、场地与师资。“贝贝杯”停办后相应的经费没了,加上小学搬迁,场地和中学合用,训练条件大不如前,更无奈的是学校原本四位体育老师,最后只有徐宏顺一个人留了下来。

“我觉得喜欢一件事就要去努力,不问前程。”徐宏顺想尽办法确保学校足球队还能维持正常,但依然抵挡不住大量踢球的孩子离开绿茵场。

原本每个班都有足球队的校园足球,到后来踢球人寥寥无几。甚至有爷爷奶奶直接跑到操场,把正在进行训练的孙子当着徐宏顺的面拉走,责怪道:“还踢什么球,快跟我回家!”。

徐宏顺没有上前阻止,他能理解爷爷奶奶对足球的失望,但对于他,对于一个基层足球教练来说,他给自己的只有6个字:

挺住才是一切。

徐宏顺挺住了,挺来了“市队校办”——由凤凰中心小学培养苏州市队队员,并代表苏州市参加省比赛。由于组队时间比其他城市晚了一两年,徐宏顺带领着队员奋起直追,最后将计划的前六名任务变成了闯入四强的好成绩。在那支球队里,就有现效力苏超苏州队的肖徐辉。

圆满完成任务后,球队走上了发展的“快车道”,获得了全省青少年足球赛含金量很高的省长杯冠军。如今,身披苏州队28号的小将左骏杰正是出自凤凰中心小学的“贝贝”足球队,他是这支球队迎来新辉煌的经历者与见证者。

【五】

从2001年到2015年这14年间,徐宏顺没想过重启“贝贝杯”是假的。他去很多地方与教练员交流,当听说他来自张家港,是张家港“贝贝队”教练,很多教练立马肃然起敬,骄傲地告诉徐宏顺自己参加过“贝贝杯”,然后跟他回忆起比赛时的点点滴滴。

长期做足球青训的徐宏顺明白,一项全国性质的少儿赛事对孩子们来说多么重要。“如果没有比赛,没有高质量的比赛,足球也会慢慢萎缩掉,足球的人口也会慢慢缩减。”但重启“贝贝杯”对于徐宏顺个人来说,是可望而不可即的梦。

直到2016年,梦竟然实现了。

重新归来的“贝贝杯”依然主打公益性质,不收取球员费用,依然是全国性质的高水平青少年足球赛,比赛场地则固定在了张家港市——这里有了标准化的专业球场,有了高水平的配套保障设施。

最关键还是因为足球青训赶上了好时代,同时当地政府的大力支持成为办好比赛的坚强后盾。此外,从江苏到国家层面的合力托举,让比赛不仅继续得到中国宋庆龄基金会的支持,也被纳入了中国足协的比赛体系之中,这就意味着参赛队伍和比赛质量将得到保障,同时,这项比赛能给小球员们创造的交流与学习机会也会随之增多。

天时地利人和,让“贝贝杯”凤凰涅槃。

2016年7月8日,第十九届“贝贝杯”青少年12岁男子足球赛在张家港市凤凰镇开幕。

站在现场的徐宏顺感慨万千,回想起之前的坚持与努力,一切都变得值得。那些年他总是安慰自己,也教育学生:我们都会碰到困难、挫折、意外,当它们出现的时候,我觉得要挺住。你只有挺住了,你才会有一切;你如果不挺住,那可能就什么都没了。

“贝贝杯”挺住了,张家港的校园足球也挺住了。作为全国首批校园足球试点县、苏州唯一入选全国青少年校园足球“满天星”训练营的城市,张家港根据小学、初中、高中6:3:1的比例,布局7个分营区学校,建立足球特长生“小学—初中—高中”梯队衔接培养体系,配强高水平专职技术团队,负责日常训练与赛事组织。

如今,校园足球在张家港市开花结果,也为苏超苏州队积蓄着充足的青春力量。徐宏顺笑道,随着苏超深入人心,爷爷奶奶再也不会把孩子从足球场拎回家了。

【六】

不是因为有了希望才去做,而是因为做了才有希望。

“贝贝杯”经历了40多年的风风雨雨,给无数孩子们的心灵播下足球的种子,某种程度上也丰富着“团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先”的张家港精神内涵。

张家港人逢山开路、遇水搭桥,发扬跑遍千山万水、说尽千言万语、排除千难万险、吃尽千辛万苦的“四千四万”精神,实现了从“苏南边角料”到明星城市的精彩“蝶变”;而 “贝贝杯”则继承张家港人“人穷志不穷”的精神底色,实现了“小镇办大赛”“从小参加贝贝杯,长大要踢世界杯”的足球梦想。

正如“苏超”迷人之处,不仅展现江苏草根足球的蓬勃发展势头,不仅展现水韵江苏的文化魅力,它更呈现了江苏人的进取心与精气神。

从筚路蓝缕,创办比赛;到无奈停办,潜心青训;再到荣耀归来,重新出发……

一个从橡胶厂走出的青少年足球赛,正续写传奇……

新华日报·交汇点记者 范杰逊

部分内容和图片来源:张家港市政协微信公号