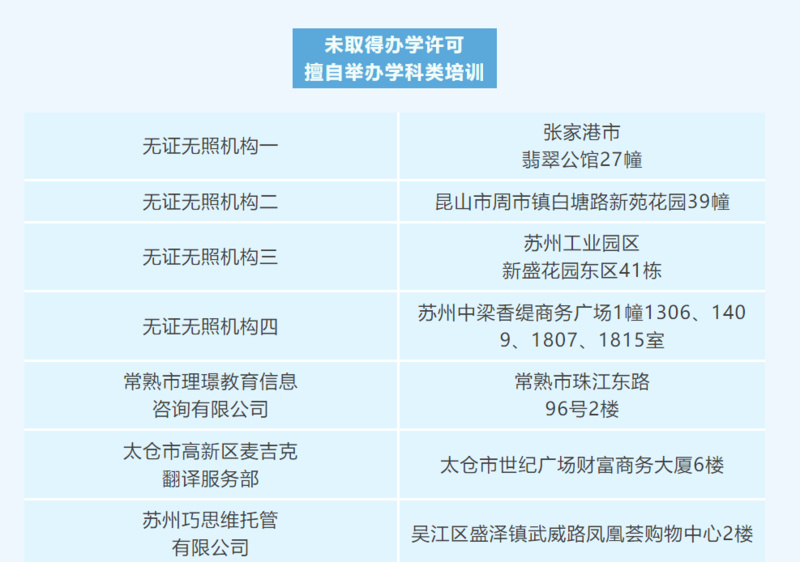

交汇点讯 7月22日,苏州通报10起学科类违法违规培训案例。连日来,江苏苏州、无锡、南通、徐州等地集中通报查处一批学科类隐形变异违规培训案例。这不仅仅是一纸通报,更是一记响亮的警钟,一次执法的亮剑,清晰传递出各地对“双减”政策落地的坚定决心——对任何形式的违规学科培训,露头即打、绝不姑息。

“隐形变异”的顽固存在,凸显了治理的复杂性与长期性。当传统学科类培训被强力压减,市场逐利冲动与部分家长的升学焦虑结合,催生出更为隐蔽的违规形态:它们或藏身于居民楼、咖啡馆变身“高端家教”,或假借“托管”“素养提升”之名行学科补习之实,更有甚者利用线上手段跨地域违规运营。此次多地通报的案例,正是这些“换马甲”“打游击”式违规的典型代表。它们的滋生说明,治理绝非一蹴而就,是一场需要持续投入、精准识别、动态应对的攻坚战。

7月18日,南通市教育局发布《南通市教育局通报多起违规培训典型案例》。其中,如皋市某托管中心违规开展学科类培训,该托管机构未经许可擅自组织学科类培训,根据《中华人民共和国民办教育促进法》第六十四条、《校外培训行政处罚暂行办法》第十七条之规定,如皋市教育局对其作出责令停止举办违规培训行为,退还所收费用,并处罚款48220元的行政处罚。

7月19日,无锡市教育局公布12起全市违规学科培训查处案例。无锡教育局提醒,在自媒体平台发布的校外培训相关内容,大多是AI生成的虚假信息,目的是制造学习焦虑搞营销售课,实质是获取家长隐私搞中介招生,请家长朋友理性看待,一旦轻信联系并提交个人信息,将招致电话营销的骚扰,造成安全风险。

然而,根除隐形变异培训的土壤,仅靠“堵”与“罚”的单向发力远远不够。它如同治水,疏堵结合方能长治久安。其深层根源在于教育评价体系的单一性与优质教育资源的稀缺性所引发的普遍焦虑。因此,“破”需更彻底,“立”要更坚实。

首先,校内主阵地必须更强,提升校内教育教学质量与课后服务吸引力,真正满足学生个性化、差异化学习需求,让学生“吃得饱”“吃得好”,才能从根本上削弱对校外违规培训的依赖;其次,教育评价改革需深化攻坚:切实推动破除“唯分数”痼疾,探索建立更加科学、多元的学生综合评价体系,引导家庭和社会形成健康的成才观,从源头上缓解教育焦虑;最后,疏解需求需创新路径,探索利用社区教育、在线公共资源平台等,提供普惠性、公益性的学习辅导和支持,为确有需要的学生开辟合法、合规的补充学习渠道。

记者发现,一些地区在通报中提到了“在职教师违规补课”。近日,沛县教育局发布通告称,今年3月份以来,沛县教育局严肃查处了刘某某、吴某某、温某某等3名在职教师违规补课问题,分别给予3人降低岗位等级处分,同时取消三年内评奖评优资格,并扣发学年度奖励性绩效工资。此次专项整治行动明确为在职教师划定“三条红线”:严禁组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课;严禁参与校外培训机构或他人组织的有偿补课;严禁为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。对顶风违纪的在职教师,将从严从重处理。对监管不力、群众反响强烈的学校,将追究主要负责人的责任。

家长观念的转变尤为关键。当前,仍有部分家长将孩子的寒暑假当作“第三学期”。这需要通过“家长学校”等载体,引导家长树立科学成才观。当更多家庭认识到全面发展的价值,才能形成“减负共识”的社会基础。

教育是面向未来的事业,需要全社会的共同守护。苏州、无锡、南通、徐州的治理实践,为破解隐形变异培训难题提供了可复制的经验。这场攻坚战的终极意义,不仅在于查处多少违规机构,更在于能否通过制度创新、技术赋能、观念革新,构建起政府依法监管、学校主责主业、社会协同育人的教育新生态。当每个孩子都能在阳光下自由成长,当教育真正成为点亮生命的火种,这才是“双减”政策送给未来最珍贵的礼物。

新华日报·交汇点记者 程晓琳