7月19日,江苏出品的电影《南京照相馆》开启点映。影片以“南京照相馆”为叙事载体,通过细腻的镜头语言,再现了南京大屠杀期间普通市民在至暗时刻的觉醒与抗争。

在当时血雨腥风笼罩下的南京城,南京照相馆的暗房是一群普通人的避难所,也成了记录历史真相的隐秘阵地。影片的创意来源于真实历史事件:1938年,在今天南京市估衣廊附近的华东照相馆内,15岁的学徒罗瑾冒着生命危险,秘密冲洗加印了日军拍摄的记录日军暴行的照片;随后,他与爱国青年吴旋接力守护这些珍贵影像。这份浸染着鲜血与勇气的“京字第一号证据”,最终在南京审判战犯军事法庭上,成为审判日本战犯谷寿夫的重要证据。

少年冒死留存铁证

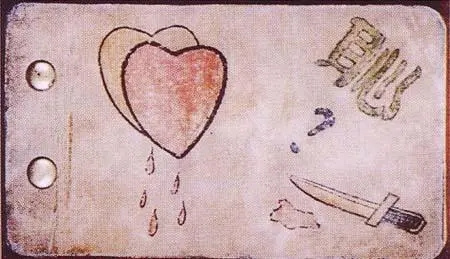

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆展陈中,一组泛黄的老照片诉说着一个惊心动魄的故事。1938年1月,时年15岁的照相馆学徒罗瑾在冲洗日军军官送来的胶卷时,被底片上触目惊心的暴行画面所震惊——砍头、活埋、奸淫……这些罪恶的瞬间让年轻的罗瑾激愤难平。冒着生命危险,他偷偷加洗了30余张照片,精选16张制作成一本相册。他在相册封面画了一幅图:左上方是两颗鲜红的心脏,右下方一把利刃刺向心脏,滴出了鲜血,右上角写了一个大大的“耻”字。

“一个没受过多少教育的年轻人,却有着超乎寻常的历史自觉。”中国第二历史档案馆原馆长、研究员马振犊向记者讲述,在日伪统治下,私藏反日物品是要掉脑袋的,但罗瑾仍将这本相册秘密保存了两年多。后来,罗瑾考进了位于毗卢寺内的汪伪政府警卫旅直属通讯队,1941年初,毗卢寺内突查手榴弹事件,为防不测,罗瑾在毗卢寺内厕所的墙上掏了个洞,偷偷将相册藏到里面,隔三差五去看看,不料有一天发现相册不翼而飞,惊恐万分的罗瑾只得匆忙逃离南京。

在中国第二历史档案馆,记者见到了这些黑白照片,虽然已经泛黄褪色,但照片中的暴行依然令人窒息:成堆的尸体横陈废墟,浮尸塞满池塘,日军手提头颅的狞笑,活埋平民的冷酷,凌辱妇女的兽行……每一帧都是血写的罪证。

令马振犊印象最深刻的是一组连续画面,三张连贯照片清晰地记录了一名日军挥刀砍杀跪地中国平民的全过程,而周围的日军或坐或立,竟如观看表演般“欣赏”残忍的杀戮。“他们毫无人性,将屠杀当作娱乐,用中国人的生命炫耀所谓的武士道精神。”马振犊的声音有些颤抖,在他看来,这些照片不是简单的影像,每一张都是一笔血债,记录了日本军国主义的罪恶。

两位平民的“生死接力”

罗瑾因相册离奇失踪离开南京,这本承载着民族血泪的相册,戏剧性地出现在毗卢寺的草丛中,被罗瑾的通讯队同学吴旋发现。“至于相册如何从墙洞转移到草丛,至今仍是未解之谜。”马振犊说。

南京沦陷前,吴旋随母亲逃往安全区,亲眼看见了日军的暴行。1941年,正在毗卢寺参加培训的通讯队学员吴旋偶然发现了这本相册。

吴旋的女儿吴建琦告诉记者,父亲虽然文化程度不高,却很正直、很明事理,当时父亲发现相册后立即将其藏于贴身衣物中,即使面对突击检查,他也从未显露半分惧色,“再后来,父亲将相册藏在寺内佛像的腹中,夜深人静时,他总借着上厕所的由头,悄悄去确认相册是否安全。”

培训结束后,吴旋先后辗转于电讯团、江南汽车公司等处谋生,却始终将这个秘密深埋心底。吴建琦说,父亲将这个相册用报纸层层包裹,放在小箱子里,随身携带了整整六年,谁都没有告诉。

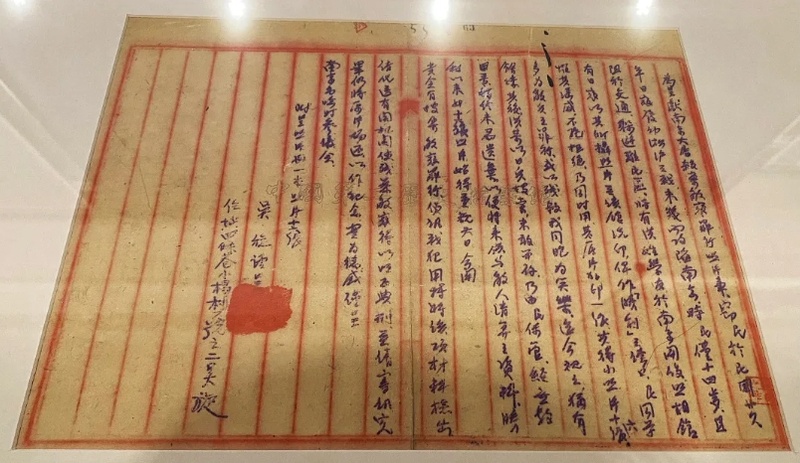

1946年,家住南京四条巷的吴旋终于等到了正义的曙光。当时南京审判战犯军事法庭征集证据,吴旋毅然向当时的南京市临时参议会呈献这本用生命守护的相册。

在呈文书中,他写道:“经无数困苦,始终未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之资料……今闻贵会有搜集敌寇罪行、侦讯战犯用,特将该项材料检出,请代送有关机关,使残暴敌寇得以明正典刑。”字字泣血,句句铿锵。最终这本相册成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的“京字第一号证据”。

1995年,两位白发苍苍的守护者在南京重逢,完成了一场跨越半个世纪的历史对话。马振犊评价道,这本由日军拍摄却由中国人冒死保存的相册,以最原始的方式记录了南京之殇,具有极高的历史价值和证据意义。两位普通市民用生命守护真相的壮举,更彰显了中华民族“城可陷,志不屈”的精神气节,这也是南京民众反抗暴行的缩影。这种信念,最终让正义得以伸张,让历史真相永存人间。

从民族记忆到人类警示

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰告诉记者,档案是历史记忆的重要载体,这些珍贵的档案既有纸质文本,也有照片、电影胶片及其他实物等,内容相互印证、互为补充,构成完整证据链,其中罗瑾和吴旋保存的16张日军拍摄的暴行照片尤为珍贵,它们作为法庭审判的重要物证,具有不可替代的历史价值。

2014年,全国人大立法设立南京大屠杀死难者国家公祭日,每年在南京举行国家公祭仪式;2015年,联合国教科文组织将《南京大屠杀档案》列入《世界记忆名录》,标志着这段血泪记忆从民族记忆走向人类共同记忆。这些里程碑式的节点,让南京大屠杀的历史教育意义不断深化。

“南京大屠杀惨案是人类文明史上十分黑暗的一页,对整个人类都有警示意义。”周峰说,“它从幸存者的个体创伤记忆,延续到家族的记忆,南京的城市记忆,再上升为民族集体记忆,更应该成为全人类共同的记忆!”

如今,每年有600多万海内外人士走进纪念馆,其中七成以上是年轻面孔,他们在留言簿上写下“铭记”“传承”和“和平”,字迹或稚嫩或坚定,却都承载着同样的信念:历史绝不可重演。然而,岁月无情,截至记者发稿前,在世的南京大屠杀幸存者仅存26位,而且年事已高。与此同时,纪念馆持续开展“南京大屠杀历史记忆传承人”认证工作。至2024年10月11日,南京大屠杀历史记忆传承人已有三批共32人。他们中的大多数是幸存者家庭的二代、三代,也有部分第四代加入,代替幸存者赴日参加证言活动、记录幸存者口述生活史出版成书、开通社交媒体账号讲述历史,将历史真相代代相传。

如今繁华的街景中,华东照相馆早已无处可寻。电影《南京照相馆》导演申奥坦言:“我们要展现的不仅是屠杀,更是普通人如何以微光撕裂黑暗。”影片中,躲在照相馆求生的普通百姓,目睹了日军的酷刑后,从单纯想要保命到冒死保存罪证,这些无数发光的小人物,在绝境中迸发的力量,闪烁出中华民族面对黑暗时刻顽强不屈的意志。

“我们铭记这段历史,不是为了延续仇恨,而是为了让逝者安息,让生者警醒。”周峰凝视着馆内那簇永不熄灭的和平之火,目光深邃而坚定。在他眼中,这份沉重的记忆是伤痕,也是灯塔——它照亮人类命运共同体的未来,警示我们:和平需要全人类的守护!

策划 :王晓映

统筹 :徐宁 于锋

文字:周娴

视频:吴家俊