“苏超”第七轮即将开战,按照常规,赛前对阵的两城网友都会互相放放“狠话”,找点“世仇”“恩怨”来为比赛造造声势。可奇怪的是,扬州即将对阵南京的这场比赛,赛前几乎没什么热度,甚至有点冷清,让人感觉这场比赛缺了点对抗的“火药味”。面对宁扬二城,为何网友们仿佛一夜间失去了找“梗”的能力?

研究扬州和南京的双城历史时可以察觉,两城政治、经济、文化在历史中的交集并不如我们今天想象的那么多,而且在这些领域也几乎没有明显的反差,给人的感觉这两城历史关系似乎不那么密切。但是,只有细翻历史才能发现,其实,宁扬二城的历史交集主要集中在现代人不太关注的古代军事方面,且主要关系是依存而非对抗。

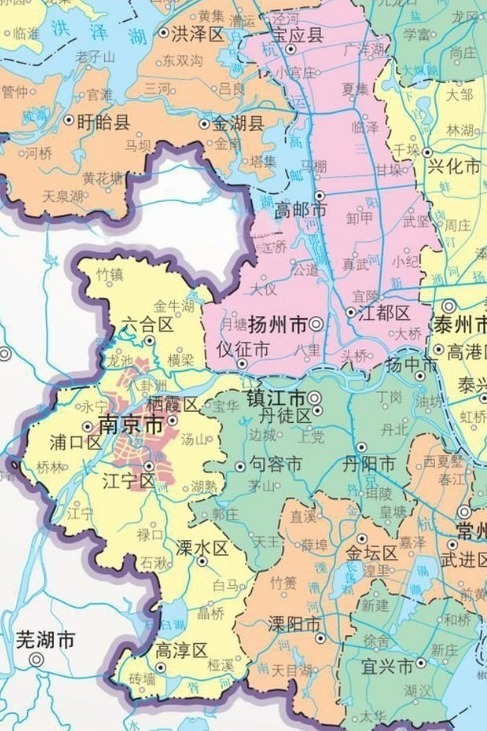

虽然地理上两城隔江而立,但在历史上宁扬二城长期唇齿相依。当南京自东吴起逐渐成为南方政权的政治中心后,居于江淮之间的扬州,在天下分裂的时期,基本是以江北屏障的身份在守卫一江之隔的南京。

中国历史上绝大多数南北战争都是北师南侵,江淮则多成战区,尤其隋唐开凿大运河后,运河成为粮道和兵道,运河起点的扬州成为北师南侵必须占领的后勤保障地和军队集结枢纽,所以无论对于北方军队还是南方政权,扬州都是战略桥头堡的存在。所谓唇亡齿寒,历史上无数次战争的结果也都表明,存在这么一条“扬州存则南京存、扬州失则南京失”的规律。

新华日报·交汇点记者梳理了历史上一些古代和近代的重要战争,可从中一探扬州与南京之间隐秘的军事依存关系,也为人们揭开那一段段鲜为人知的宁扬背靠背共同抗敌的悲壮历史。

魏吴广陵之战:

曹丕为打破蜀吴联盟,决定亲征东吴,试图以威慑迫使孙权屈服。此次行动目标直指东吴都城建业(今南京)。公元224年9月,曹丕率十万大军抵达广陵(今扬州)城外,却遭遇吴军精心布置的“疑城”——吴军连夜在江南岸搭建数百里假城楼与旗帜,制造守军充足的假象。正值长江雨季,水位暴涨,魏军战船难以靠近长江南岸。曹丕目睹吴军“城郭林立”的假象,又因战船在风暴中几乎沉没,感叹“魏虽有武骑千群,无所用之”,未能南渡。次年,曹丕率军十余万再至广陵,仍因江阻还军。撤退途中,东吴广陵太守孙韶派部将高寿率五百敢死队夜袭曹军,差点生擒曹丕,劫获其副车羽盖而归。

淝水之战:

公元383年,前秦苻坚率大军南下,企图灭亡东晋。此前,为应对前秦压力,坐镇东晋都城建康(今南京)的名相谢安任命侄儿谢玄为兖州刺史,监江北诸军事,北镇广陵(今扬州),组建了北府军。广陵作为北方屏障,其训练的北府军一直在江北抵御不断袭扰江淮的前秦军队。淝水之战时,谢安在建康运筹帷幄,谢玄率领从广陵调往前线的北府军西进迎击前秦。北府军以广陵、京口为基地招募北方流民组成,战斗力强悍,最终以数万人歼敌70万的大胜,保住了东晋都城建康。

隋灭陈之战:

公元589年,隋文帝任命晋王杨广、秦王杨俊、清河公杨素为行军元帅,分兵八路,总兵力约51万人,水陆并进攻向建都建康(今南京)的陈朝,其中杨广率领的东路军为主力部队。因此前的579年,陈朝就在与北周的战争中丢失了广陵(今扬州),从而退守长江以南。此战中,隋朝大将贺若弼轻松从广陵渡江,攻克京口(今镇江),击败陈军主力萧摩诃部,随后沿江南下,直逼建康。最终,与其他部队形成合围后,一举攻入陈朝都城,俘虏了躲在枯井里的陈朝皇帝陈叔宝。隋灭陈后,置扬州总管府,广陵成为隋朝统治江南地区的重要中心。隋炀帝时,开凿大运河连接黄淮、长江,扬州成为水运枢纽。

宋金皂角林之战:

公元1161年,金主完颜亮率60万兵马南下攻宋。南宋宿将刘锜领兵在江淮御敌,退守扬州瓜洲。金统军高景山率全军争夺瓜洲渡,刘锜派军在伊娄河沿岸阻击,并在皂角林设伏。刘锜诱敌进入埋伏圈,宋军强弩齐发,阵斩高景山,取得“皂角林之捷”。这使得完颜亮准备从扬州南面瓜洲渡江,直取南宋江南腹地的计划未能得逞。而且,完颜亮因前线战斗失败和后宫政变等原因,在瓜洲被麾下杀死,南宋军从而有机会北伐收复了淮南的失地。

靖难之役:

公元1402年,大明燕王朱棣率军南下进攻南京,兵临扬州城下。扬州守军五六千人,城中官员主战和主降意见不一。巡按御史王彬和扬州卫镇抚邓刚主战,指挥王礼主降,后王礼被王彬逮捕入狱。但因周边官军未及时救援,扬州城内投降派又渐占上风,最终主战派先后被暗算,扬州城门被内部打开,朱棣人马轻松进驻扬州。扬州失守后,朱棣在当地征集船只并轻松渡江,失去扬州屏障的南京城也失去了抵抗能力,不久后就被朱棣军攻陷,建文帝也不知所终。

抗清扬州之战:

公元1645年,清朝摄政王多尔衮命大将多铎移师南征,意图一举摧毁定都南京的南明弘光政权。此时,南明弘光政权内部党争激烈,镇守武昌的明将左良玉以“清君侧”为名顺长江东下,南明弘光政权内阁首辅马士英急调江北四镇迎击,从而用来防御清兵的江淮防线顿时空虚。此时,清军乘机破徐州、渡淮河,兵临扬州城下。请命镇守江北最后一道防线——扬州的南明兵部尚书史可法,此时督率扬州军民抗御,但“檄各镇援兵,无一至者”。四月二十五日,扬州城陷,史可法在小东门被俘,拒绝多铎劝降后壮烈就义。随后,清军轻而易举渡过长江,南京众大臣献城投降,南明弘光政权覆灭。

太平军扬州保卫战:

1853年3月,太平军攻占南京,改为天京,并派林凤祥、李开芳拿下江北的扬州。为打掉太平军拱卫天京的江北堡垒,清朝钦差大臣琦善在扬州西南十五里的三汊河设立江北大营,率兵1万多人围困扬州、瓜洲、浦口一带,太平军扬州守军奋力抵抗。此时的扬州,对于新生的太平天国十分关键,于是在1854年,洪秀全和杨秀清派黄生才、赖汉英等前往救援扬州。太平军在扬州南边的瓜洲与清兵激战,先后攻破清兵大小营盘四五十个,最终解了扬州之围。

一破江北大营:

为剿灭太平天国,清朝政府在扬州设立江北大营,试图围堵太平天国势力往江淮地区扩散。1856年初,太平军燕王秦日纲带着陈玉成、李秀成等东征,与清江苏巡抚吉尔杭阿在镇江展开大战。太平军声东击西,解除了镇江之围。之后,秦日纲突然率军渡过长江,打败了托明阿率领的江北大营清军,江北大营覆没,太平军乘势夺取扬州。但此次太平军未做长期占领打算,在搬运完扬州城内物资后便撤离。

二破江北大营:

1858年,清政府趁天京变乱后太平天国实力削弱,组织人马对南京进行合围。为解天京之围,太平军忠王李秀成决定渡江攻打江北大营,遂与陈玉成在枞阳召开会议,商议破敌之策。陈玉成先在皖中、皖北等地制造北伐声势,吸引江北大营分兵,然后快速南下,从滁州乌衣渡江,击败清军德兴阿派来的拦截部队及冯子材的精锐,随后与李秀成合力进攻浦口。经过两天激战,德兴阿麾下八旗、绿营2万多人被歼灭,李秀成乘势拿下瓜洲、仪征、扬州,获取大量物资后搬运回天京,但并未留兵防守扬州。

抗日扬州阻击战:

1937年南京保卫战期间,为防止南京守军唯一的后撤通道被切断,东北军 111师师长常恩多率部坚守扬州。扬州阻击战承担了掩护主力部队从南京向西南撤退的关键任务。由于日军集中兵力进攻南京,中国军队利用扬州地形优势进行阻击,为淞沪战场后撤的部队提供了撤退通道,减少了更大范围的伤亡。南京被攻陷后的12月13日凌晨,大批日军在扬州登陆,遭到中国军队662团伏击。战斗中常恩多亲临前线指挥,击毁日军坦克。坚守扬州五天后,常恩多奉命撤离,日军于12月14日占领扬州。此役阻击日军,为南京守军及国民政府机关等撤离,争取了时间。

新华日报·交汇点记者 张晨