“我们不想要一个皇帝。”当地时间7月7日,在金砖国家领导人第十七次会晤结束后的记者会上,巴西总统卢拉语带锋芒地回应了特朗普的新一轮关税威胁。

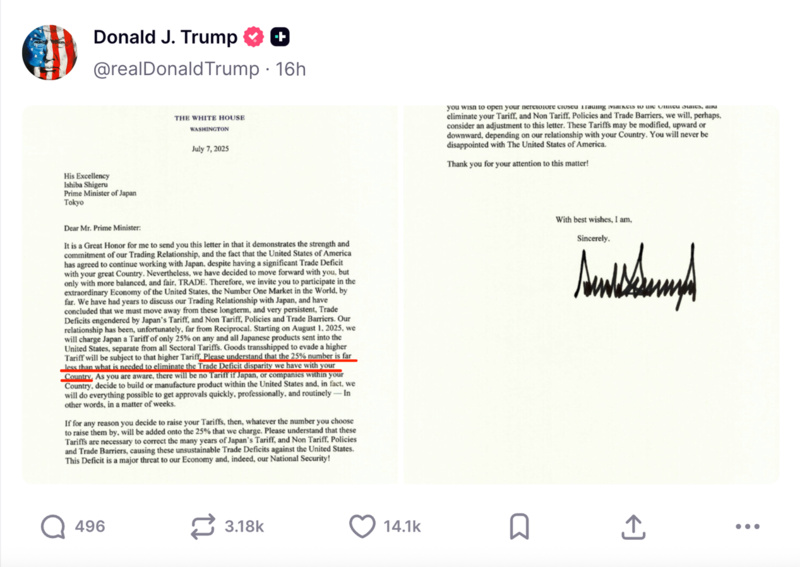

就在几个小时前,美国总统特朗普通过“真实社交”平台接连发布对14国加征关税的信函,声称自8月1日起,这些国家输美商品将被加征25%至40%的高额关税,若与金砖国家保持合作,还将额外加征10%。

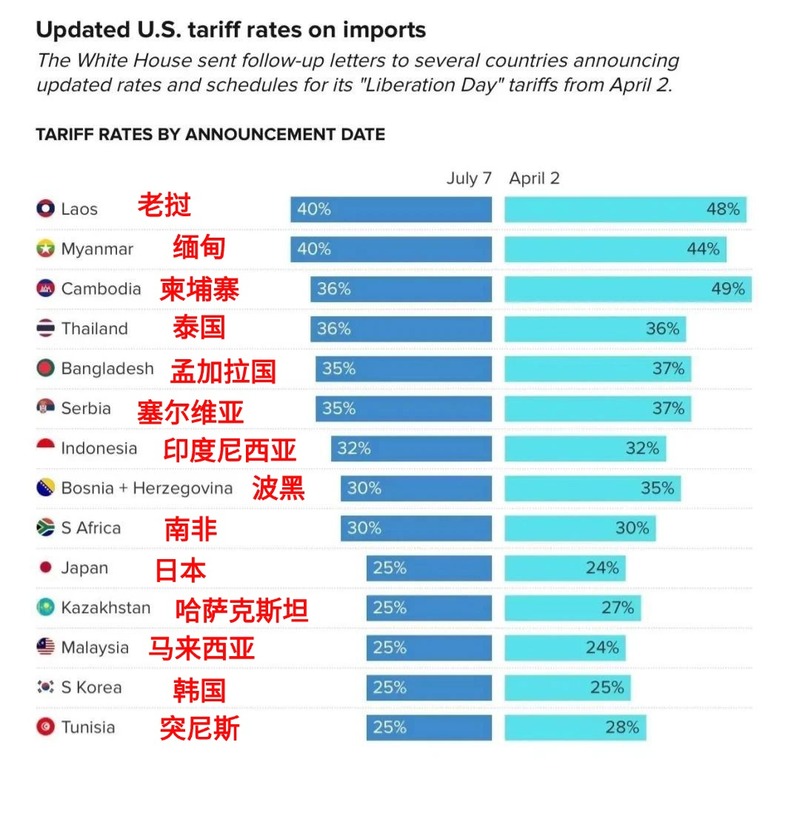

这14封内容几乎完全一致的函件被公开,分别致日本、韩国、马来西亚、哈萨克斯坦、南非、老挝、缅甸、波黑、突尼斯、孟加拉国、印度尼西亚、塞尔维亚、柬埔寨和泰国等国领导人,一时间,美国的对外关税政策再次成为国际焦点。

函件措辞直接,逻辑简单:美国长年逆差难消、伙伴壁垒难破,“因此必须纠正”;税率从25%至40%不等,并明确表示若对方反制,美国将“一比一加码”,若在美建厂即可豁免;结尾还不忘加上一句似是而非的承诺:“你们永远不会对美国失望。”

从“对等关税”到“点名威胁”:特朗普的极限博弈逻辑

时间回到2025年4月2日,特朗普提出所谓“对等关税”概念,宣称将对所有对美出口商品设定与其对美产品相同的关税税率,并以“解放日”的象征姿态加以包装。尽管随后在市场震荡与各方疑虑下,该政策被暂缓执行90天,但特朗普并未放弃“以威胁换让步”的核心思路。

7月初,“大限”临近之际,特朗普加快动作。7月4日他在社交媒体放出风声,称已有10余封关税信函准备发出;7月7日,特朗普在一日内发布14封信函,锁定14个国家,并设定8月1日为最后期限。

不同于2018年第一轮贸易战中对华单点施压,这一次,特朗普展现出更加“制度化”,也更具“系统性”的策略安排:信函统一格式、税率分层设定(25%、30%、36%、40%),再辅以“建厂豁免”“报复加倍”“转口惩罚”等条件式豁免机制,试图将关税从单一惩罚手段升级为谈判与施压的多功能工具。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)甚至声称“邮箱已被各国提案塞满”,暗示美方在谈判中掌握主导地位。

然而,美方这一轮看似强势的攻势,实则仍沿袭特朗普此前在外交谈判中的“老三套”:即“升级主导”“战略模糊”与“心理锚定”。

中国现代国际关系研究院美国研究所经济研究室主任马雪指出,这种博弈逻辑延续了特朗普一贯的极限施压手法:一是通过“升级主导”掌握谈判主动,二是释放模糊信息制造紧张感,三是利用“锚定效应”抬高对手心理预期。比如本轮谈判初期放风税率高达50%、70%,最后落点在40%以内,在心理上就形成“可接受”的错觉。

“靶向征税”:为什么是这14国?

再来看看特朗普此轮“关税大棒”的目标国。

相比上一轮关税战中锁定中欧等大国经济体,此次特朗普点名的14国分布更为分散:从日本、韩国、马来西亚,到哈萨克斯坦、波黑、缅甸、老挝。既有发达工业国,也有新兴制造地,更有资源输出国,几乎囊括全球供应链中的关键环节。

从产业角度看,日本和韩国是半导体、汽车等高端制造出口大国,马来西亚、印尼、孟加拉国则是电子元件、服装、零部件等劳动密集型产业的重要基地,老挝、缅甸等国则提供初级原材料或低附加值产品。

从地缘上看,这14国多数为“一带一路”或金砖机制合作国家。如印尼已正式加入金砖,马来西亚、泰国为观察员,孟加拉国、柬埔寨则是“一带一路”关键节点。

分析认为,这种“靶向征税”本质上是在干扰非西方世界新兴经济体之间的联系与整合,防止全球南方形成与西方主导机制相对独立的经贸体系。这也解释了为何特朗普政府不仅强调对美出口,更将“是否与金砖合作”列入征税判断标准。

“缓冲期”博弈:8月1日会是最后期限吗?

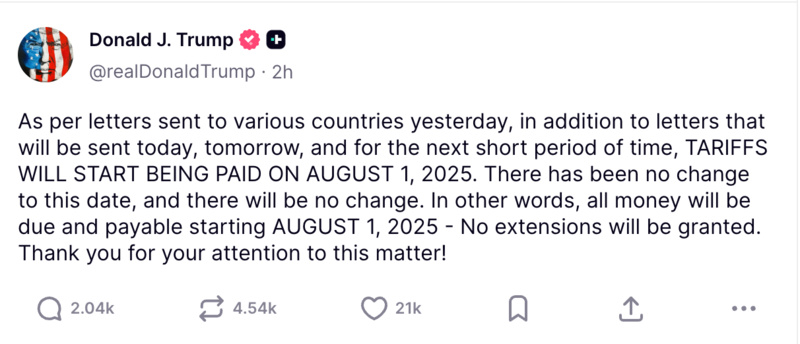

尽管此前白宫经济团队一度释放“谈判尚有回旋余地”的信号,但随着缓冲期接近尾声,特朗普本人已明确收紧口径。7月8日凌晨,他在“真实社交”平台发文强调,8月1日将如期启动关税措施,“不会再改时间”。这一表态不仅收紧了此前美方释放的弹性空间,也为所有仍在博弈的贸易伙伴设下最后通牒。

然而,从现实谈判进度来看,被函国家整体推进缓慢,这一“最后期限”仍显仓促。

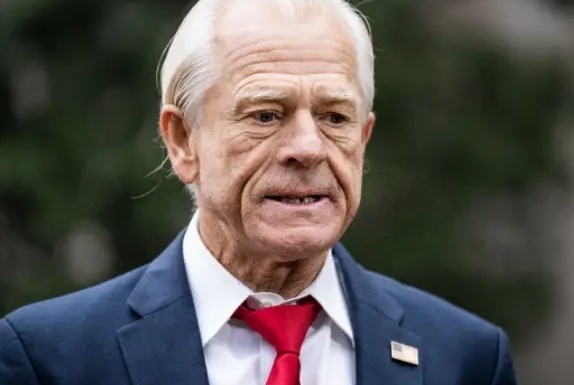

早在4月宣布“对等关税”时,白宫贸易顾问纳瓦罗曾豪言,要在90天内与90个国家达成协议,但截至7月初,除英国、越南等少数国家与美方达成初步意向外,欧盟、日本、韩国、印度等主要经济体尚未就税率安排作出明确回应,甚至连核心诉求框架都未完全厘清。

面对谈判滞后,特朗普政府频繁修正政策路径。福布斯统计显示,自4月以来,其团队在贸易政策上至少出现了24次调整或立场反复,反映出决策层在政策协调上的混乱,以及推进过程中的明显焦虑。

与此同时,各方反应渐趋强硬。欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔7日表示,欧方仍希望在7月9日前达成原则性协议,但也已准备包括反制清单在内的“所有可能选项”;印度则已向WTO通报报复性关税安排;日韩在明确“不愿让步”立场的同时,也对美方反复无常的行为提出质疑。

从当前迹象来看,8月1日可能成为特朗普政府实际推进关税政策的标志性节点。但这一“最后期限”是否真如特朗普所言“不可动摇”,还需观察实际程序推进及国际反应所形成的综合压力。

潜在反噬:美国能承受多大代价?

虽然特朗普自诩“谈判大师”,但现实中的制衡力量却远比其所设想的复杂。

首先是金融市场的直接反应。7月7日关税信函发出后,美国三大股指当日全线下跌,道琼斯工业平均指数收盘下跌422.17点,跌幅0.94%,标准普尔500指数收跌0.79%,纳斯达克综合指数收跌0.92%。有投资者担心,新一轮关税将再次扰乱供应链,并对消费品价格与企业利润造成挤压,重演2018年市场剧震情景。

其次是国际信任的加速流失。欧盟委员会主席冯德莱恩已明确表示,若美方一意孤行,欧盟将采取坚决反制措施。金砖国家领导人在刚刚结束的峰会后发表的联合声明中,明确反对一切形式的保护主义和单边制裁。巴西、印度、南非等国领导人更在媒体上公开批评特朗普的单边威胁“极不负责任”。

中国现代国际关系研究院美国研究所经济研究室主任马雪进一步指出,特朗普政府的谈判策略是想“一直赢”的速效毒药,短期或可提升美国贸易谈判筹码,长期对美国信用和国内经济均造成反噬。正如外交部发言人毛宁所言:“肆意加征关税,不符合任何一方的利益。”全球贸易不是零和游戏,而是建立在信任、规则与多边合作之上的系统工程。

在全球正寻求走出贸易保护主义阴霾之际,美国的“关税再布局”,是否会引发又一轮系统性动荡,值得持续警惕。

新华日报·交汇点记者 张洁茹 李璞

资料来源:央视新闻、新华社、人民网、中国日报、环球时报、中国现代国际关系研究院公号、第一财经、每日经济新闻、大众日报、澎湃新闻、中国青年网、长安街知事、直新闻、红星新闻等。