“苏超”南京队与苏州队对决前夕,著名作家苏童携新书《好天气》亮相江苏书展,被问得最多的问题是:“您希望哪一方赢啊?”

苏童笑而不语,这实在太难取舍了。苏童是苏州人,自幼成长在城南一带的城乡接合部,17岁到北京上大学,毕业时毫不犹豫地选择了南京,用他的话说,人生前17年是苏州人,后40年主要是南京人。不过,苏童觉得,人老了反而越来越喜欢苏州了。苏州人的性格特点是什么?苏童不假思索地说,“苏州人最大的特点就是好吃!”

这和叶兆言在《江苏读本》中的描绘不谋而合:“苏州人挂在嘴边的话就是‘这东西怎么能吃啊’?”家乡人食不厌精、脍不厌细的讲究派头,苏童太熟悉了。小时候,有次他母亲不在家,不善烹饪的父亲炒了盘韭菜,还浇了酱油,刚好被串门的邻居瞅见,第二天,“老童烧了一盘红烧韭菜”的笑话就传遍了街坊。苏童到北京师范大学上学之前,他的二舅妈语重心长地劝阻他:“北京那边的东西没法吃啊!”

真到了北京,苏童才知道二舅妈所言“诚不我欺”。那时候北京冬天的餐桌上,除了土豆就是白菜,苏州人的刁钻胃口,怎受得了这个苦?“我们苏州自古就是鱼米之乡,所以苏州人的骄傲也是有道理的。”苏童笑道。

苏州自古崇文重教,是“状元之乡”,苏州人还有个特点就是爱读书。江苏书展能办成全国顶流书展,和苏州作为主展馆所在地有很大关系。“其实苏州1978年就在玄妙观办了第一届书市,当时就很热闹,我去得晚了点,文学书都卖光了,工作人员拿出一本《微积分》问我要不要。”在苏童记忆里,街坊都喜欢看书,看完了给小孩子讲。家家户户都听评弹,评弹里说的也都是三国水浒的故事。

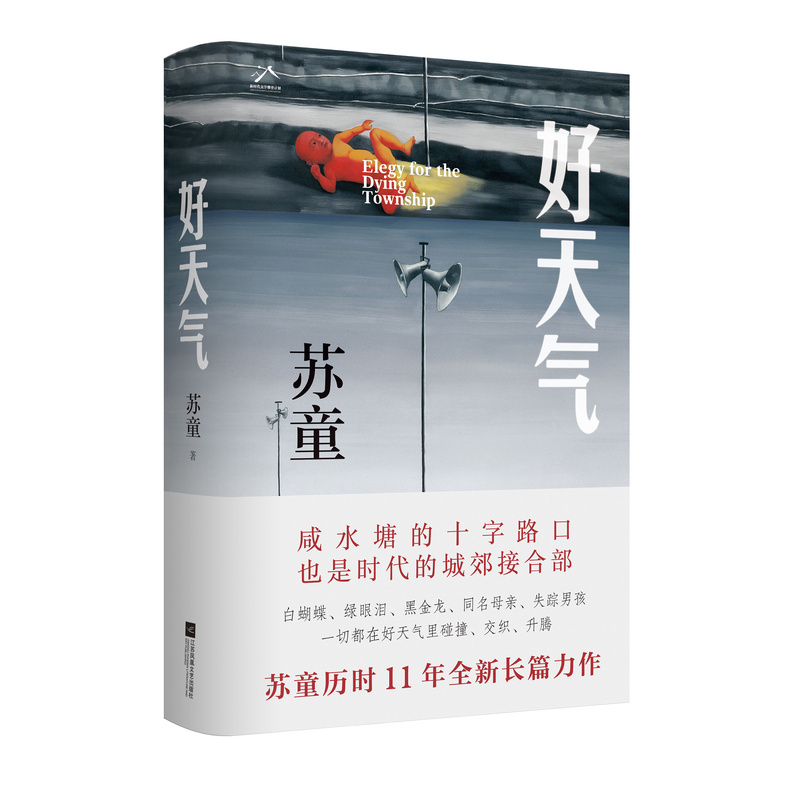

这次苏童的新作《好天气》,写的是苏州城并不那么光鲜的“背影”。

《好天气》延续了苏童标志性的魔幻现实主义风格,以少年“我”的视角讲述了苏州城乡接合部的时代风景。化工污染带来的白天气、黑天气、酸天气交替,以咸水塘为界的两个家庭、三代人几十年间的命运纠葛,这一切随着改革开放后“彩色天空”的消失而烟消云散。

“小时候我家对面是化工厂,隔着一条河是水泥厂,再过去五六百米是炭黑厂,走得再稍远一点就是硫酸厂,我从小在苯酐的气味中长大。苯酐是做樟脑丸最重要的原料,非常刺激。姐姐们在白天气要把窗台上的白色水泥粉尘扫掉,在黑天气要把炭黑厂飘来的东西扫掉。那条古老的街道,有着四五种天气。”苏童回忆。

因此苏童从未考虑过毕业后回到苏州,“当时苏州太狭小和脏乱了”。这一幕和今天碧空如洗的“好天气”形成鲜明对比。把“那时的雨”引到“当下的天空”,让历史照进现实,苏童通过文学保留下来的这段故事,也是今夏“苏超”刷屏之际适合回眸的城市背影。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 于锋