今年,“追书展”的金伏英奶奶又来到江苏书展啦。

2021年,我在苏州报道江苏书展时随机采访了金奶奶,添加微信后,我们成了朋友,每年相约在江苏书展碰头。今年7月3日至7月5日,金奶奶连续三天来书展“打卡”,还给我捎来礼物:一朵别在胸口的栀子花,她亲手养的蚕宝宝结的蚕茧,以及桑叶残梗做成的书签,“回去路上,给你看看、玩玩,不知道你喜不喜欢”。

为了这次相见,奶奶盼了好久了。

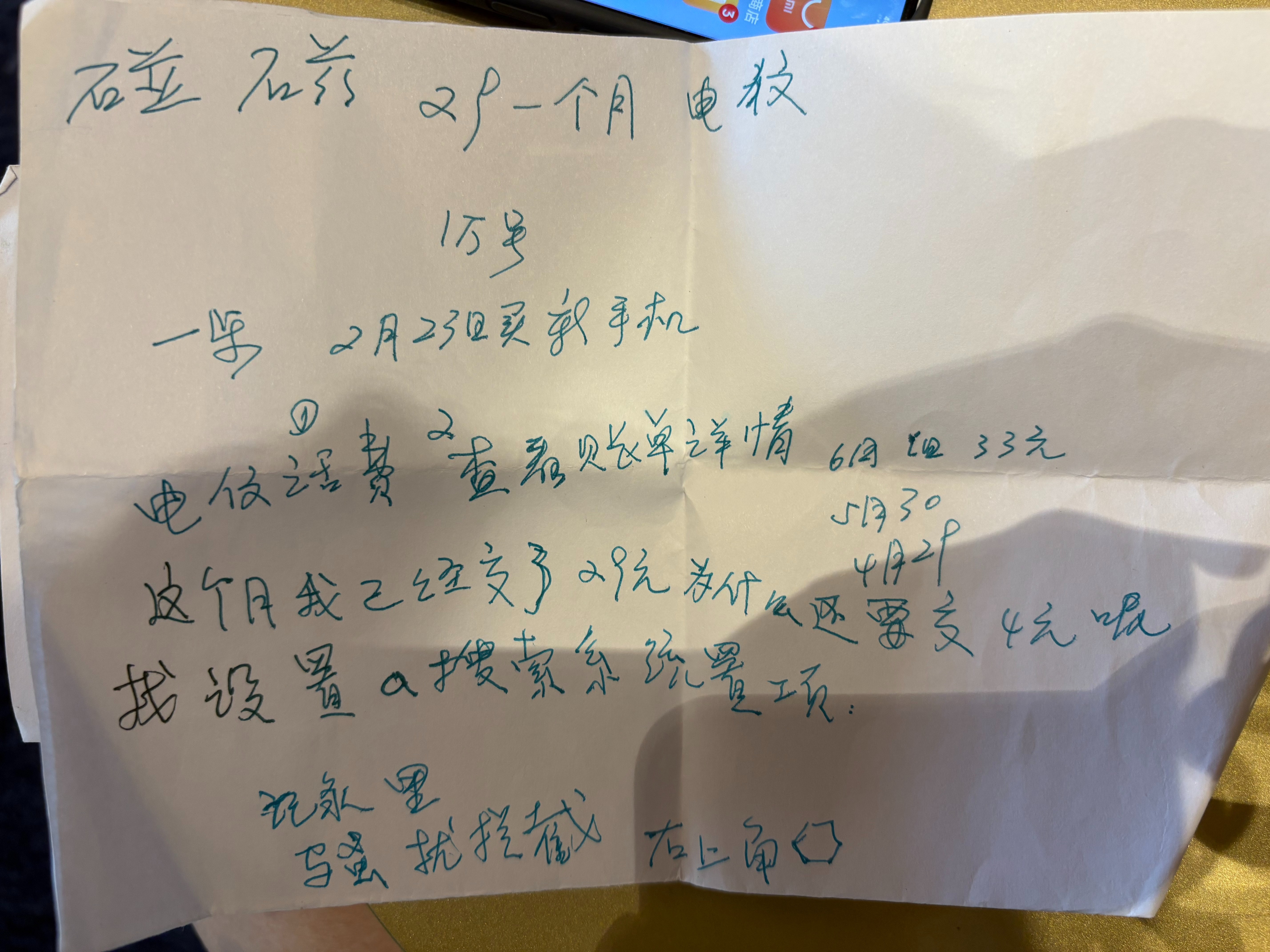

我们碰头时发生了一段小插曲。书展服务台工作人员联系记者说“有位老奶奶找你”,见到我后有些责怪:“你怎么回事,让老人家等这么久。”我拿起奶奶手机一看,原来手机欠费了,她根本联系不上我。不过,书展对老年读者服务非常贴心。服务台给奶奶送来矿泉水,漆扇体验区送给她一把扇子,还有保安给她热情指路。

“找到了,找到了!”奶奶指指我,连连向保安致意。

一年没见,金奶奶没怎么变,依然精神矍铄,双眼闪烁着慈爱的光芒。

“我现在耳朵不行了。”她指了指自己的耳朵,“为了见你,我今早起来理发。”又指了指身上的粉色工装,“几十年前在轧钢厂的工服,质量好得很。”又赶紧和我商量,过两天是她虚80岁生日,想邀我一起过,“我请你吃碗长寿面,不占用你太长时间,好不好?”

这几句话,说得我心里热乎乎的。

在宽敞的酒店大厅里,我请奶奶讲讲她从前的故事。在我看来,她慈爱的目光,乐呵呵的个性,和跟谁都能聊上两毛钱的性格,藏着太多的秘密。

“我小时候家住在苏州盘门外,我妈妈开小店卖牛绳的,日子过得很苦。三四岁时候,解放军进城了,有天早上起来,看到他们给我们家挑水呀,烧柴呀。我妈妈不识字,但是蛮开明的,要我上幼儿园、上小学,我读完小学后又读了一年。我上面有四个哥哥,小时候,我经常趴在他们身上玩。后来我结了婚,找对了人,开始自己的生活啦。改革开放以后,我们轧钢厂效益好得不得了,一上班就是发钱。我现在退休金四千多块,根本花不掉的呀。”

奶奶没怎么读过书,对知识格外崇敬。在轧钢厂上班时,她就开始看书,“做工太辛苦了,我想跳出来,在八小时之外看书,后来我就去化验钢材的岗位了。”我问她为什么喜欢看书,她举起手臂、握紧拳头,“因为知识就是力量”。

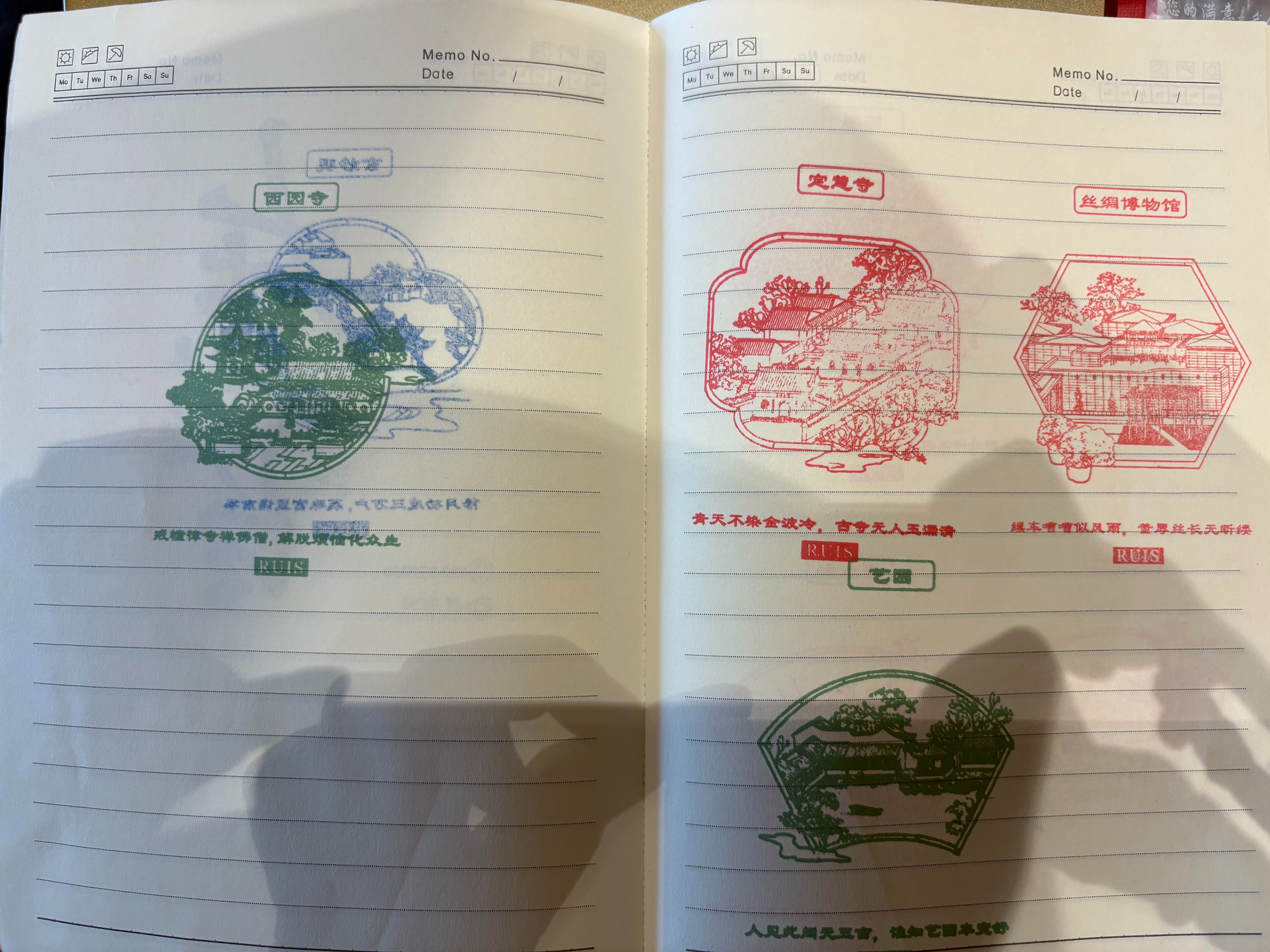

这次来书展,奶奶带着去年的集章本,一个点位一个点位地集章。她看中一本送给大宝宝(大孙子)的书《了不起的我》,说这个书名好,能鼓励他。她自己要买一本养生的书,叮嘱我帮她找找,“你要教教我,我怕跟不上时代……”

为了追上时代,奶奶付出了很多努力。

她微信上有190个朋友。她随身带着一张纸条,上面写着手机如何进行各种设置,话费什么时候交。她埋怨儿女们“都躲到哪里去啦,在交往什么人,让我认识认识”。她逢人就交朋友,她很想了解年轻人都在干什么。去医院碰到两年没见的医生,她不先问自己的病情,而是关心对方结婚了没有,有宝宝了吗?

她就这么絮絮叨叨地和我说。奶奶教给我的,比她能从我这里获取的些微陪伴,要多得多。

“圆芳你好,我好惦念你,近来一切都好吧,有空在此讲讲话,好吗?”“早。今天,雷声响。大雨来了。我在家烧菜,品味。眯眯笑。”

这是她在微信上发来的只言片语,有时我忙得来不及回,心里却记住了那一丝温暖。

“书展人多呀,看到这么多爱读书的人真开心。”奶奶欣慰地说。

是啊,如果不是因为书展,我会遇到金奶奶,听到她说这么多话吗?这一束凡人微光,这一抹终身学习的风景,何尝不是15岁江苏书展的动人注脚。就像她说的,她之所以年年来书展,是为了看书,也是为了看我。互联网时代,“乐莫乐兮新相知”的体验多么珍贵,以“书”为媒、“超”级链接,就是“书超”的意义啊。

“我喜欢看你在台上和别人讲话,你要是还做主持人,肯定会让我坐第一排的,对不对?”奶奶说起去年,“新华书房”读书分享会上我做主持人的情景。

奶奶又嘱咐我:“生活不要忘记,工作也要努力,一辈子很快就会过去的。你要加油啊。”

新华日报·交汇点记者 冯圆芳