交汇点讯 参与华为团队研究项目、在中国自动化大会上路演…… 在5月25日下午闭幕的第三十六届江苏省青少年科技创新大赛上,一些学生凭借“科研实力”出圈,获得重要奖项。

本届大赛是全国青少年科技创新大赛的关联赛事,由江苏省科协、省教育厅、省科技厅等10家单位主办,省青少年科技中心承办。513项作品冲进终评同台竞技,历时3天角逐出专项奖65项、等级奖382项、大赛最高奖“江苏省青少年科技创新培源奖”3项。

持续研究两年,高二女生获最高奖“培源奖”

在进入终评的513项作品中,青少年科技创新成果就有411项,其中小学组102项、中学组309项;此外还有科技辅导员项目102项。这些作品紧扣生活和社会热点,类别涵盖工程学、环境科学、计算机科学与信息技术、生命科学、物理与天文学等分类,与前沿产业、科技息息相关。

南京外国语学校高二学生程雪桐凭借她的研究项目《“掌中星辉,智流守护”——面向便携式热点设备流监管方法》获得本次大赛最高奖“江苏省青少年科技创新培源奖”。

“现在移动互联网发展非常迅速,我们的智能手机都有热点连接功能,但是手机热点有可能会被不法分子接入,在我的朋友身上就发生过这样的事情。”程雪桐告诉记者,她早在中考结束后就对这一问题产生兴趣,并在过去两年持续深入研究。

说起项目研究方法,程雪桐如数家珍,她解释,传统的流量检测方法依赖TCP协议头部的显式字段,但字段容易被篡改。但她想到,每个人上网都有独特习惯,比如刷视频、看网页会产生不同特征的流量,因此她从前后台流量差异入手,先搭建了一个模拟测试环境,收集了近24万条有标记的流量数据,并用这些数据训练系统,让它学会识别正常和异常的流量模式。

在学校的支持下,她参与华为团队的研讨会,在团队老师的指导下学习算法编写和环境搭建,不断优化自己的检测系统。目前该系统对TCP流的识别精度达到91%,她计划未来进一步提升至95%以上。程雪桐告诉记者,未来她希望能考入985高校的计算机专业,继续深化该项目的研究。

来自江苏省苏州实验中学的高一学生韩卓奇带来了“‘三摄联动·智评八锦’——基于机器学习与和积法的八段锦智能评分系统构建”项目,这一科创项目获得了常州理工学院专项奖一等奖。

项目灵感来源于韩卓奇在学校课间操时的观察,“我们学校将八段锦作为课间操,大家难以知道自己的动作是否标准,人工评判具有主观性。”这一项目通过摄像头收集数据,结合深度学习算法,可以实现对八段锦动作姿势、节奏和流畅度的精准分析,帮助练习者优化动作。在展台前,韩卓奇向记者展示了自己设计的摄像头模块。

韩卓奇告诉记者,“初中时,我的信息老师带我接触编程,之后陆续参加了多项赛事。这次带来的项目也曾在2024年中国自动化大会上路演,在会上我看到许多AI模型的应用,这也启发了我改进原有算法。”目前,系统已进入实测阶段,未来计划适配更多体操项目。

关注“生活痛点”,发现问题的能力更重要

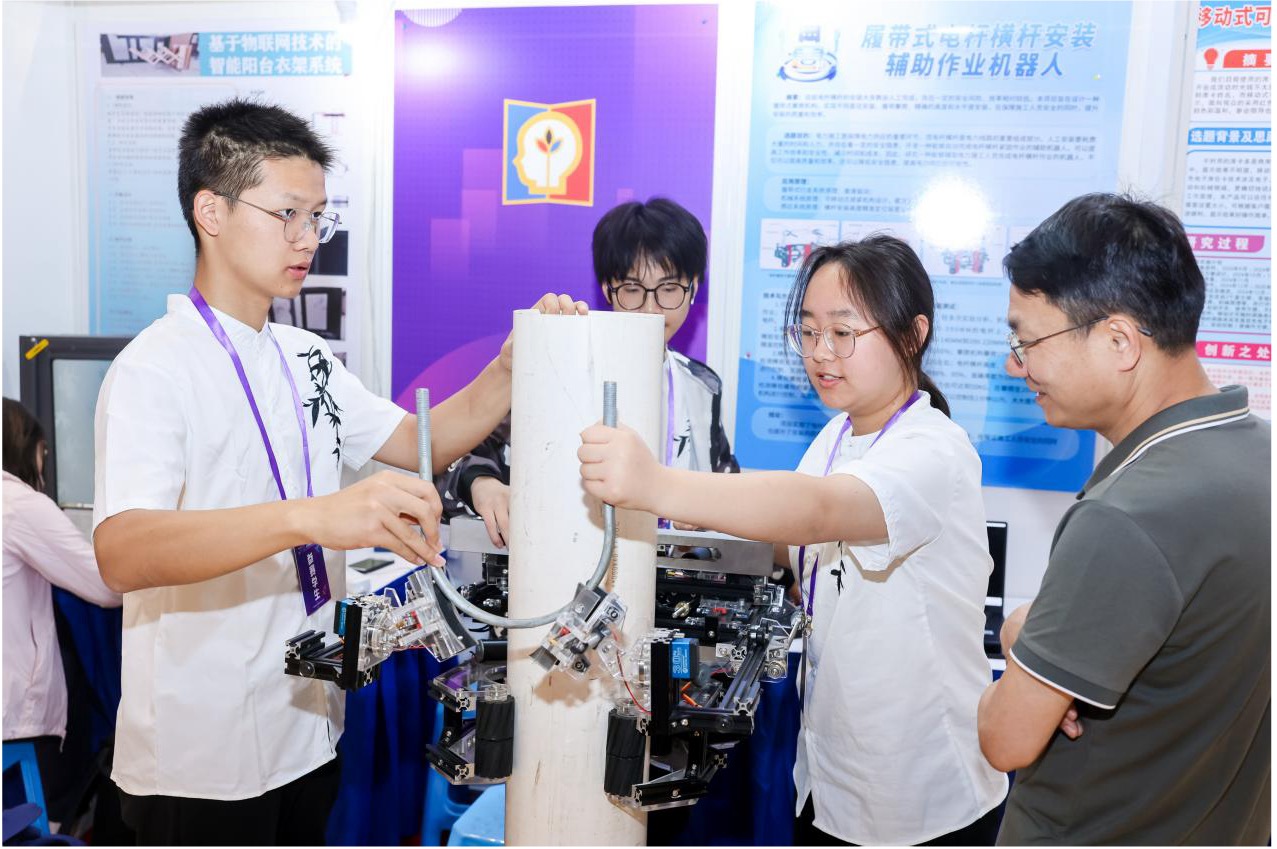

生活中看似寻常的困扰——小区电动车充电难、公共轮椅坡道容易被遮蔽、小区内“熊孩子”骑车太快,这些“生活痛点”往往能成为青少年科技创新的灵感源泉。

比赛项目展示现场,一个由小学生发明的“手套盒”吸引了众多目光。这个看似简单的装置,只需轻轻一扭阀门,就能让乳胶手套瞬间充气,解决了医护人员和老师们日常工作中佩戴手套不服帖的烦恼。这个创意来自昆山市城北中心小学四年级学生颜济帆。

该校科技辅导员谈琴芳告诉记者,学校每年举办科技节,这一项目正是在去年的学校科技节中脱颖而出。谈琴芳表示,学校以科技教育为特色,通过科技节、各类竞赛等活动,激发学生的创新思维和实践能力,学校在青少年科技创新大赛中屡获佳绩,今年共有5个项目参赛,其中3个入围省赛。

更令人欣喜的是参与科技创新活动带给孩子们的改变。谈琴芳表示,她辅导过的学生中,有的孩子原本性格内向,但通过参赛经历,变得愿意主动与人沟通、展示自己的作品。甚至还有不少毕业生受此影响,在大学选择了理工科专业,继续他们的科技探索之路。

苏州中学高二学生吕元隽的家长朱女士表示,作为高中生家长,她主要扮演支持者角色,因为孩子从小热衷科学活动,参加过机器人编程、航模等活动,具备较强的动手能力和探究兴趣。科研经历不仅提升了他的实验严谨性,学会了控制变量、分析数据等科研方法,还锻炼了时间管理能力,在学业紧张的情况下自主安排实验进程。“独立完成项目研究的机会很难得,相信这些经历对孩子未来学科发展和升学面试都很有帮助。”

评审标准“求真”,以答辩筛选未来“千里马”

“现在我们的评审标准更加科学,重点考察学生的科学素养、科研潜力及实践过程。”江苏省青少年科技中心主任李莹介绍,大赛旨在为青少年搭建科技创新与能力提升的平台,近年来评审导向更加明确,鼓励学生从日常生活中发现“真问题”并提出解决方案,使参赛项目更贴近实际需求。

此外,在评审方式上,大赛采用答辩形式,专家团队不仅评估项目的真实性、学生参与度和贡献度,还重点考察创新性、科学性和综合表现,确保评选出真正具有科研潜力的优秀科技创新后备人才。

李莹表示,随着人工智能技术的快速发展,越来越多的学生作品融合AI技术,在各类应用场景中提供创新解决方案。在中学组竞赛中,计算机科学与信息技术类作品数量显著增长,占比约20%,成为学生重要参赛方向之一。

本届大赛闭幕式暨颁奖典礼在苏州大学高邮实验学校举行。大赛终评期间精心设置了科学讨论会、科普秀、学长说等系列活动,激发学生学科学、爱科学、用科学的热情;特别策划的“薪火传苏”科学家精神宣讲活动,邀请著名土木工程学家、桥梁专家、工程教育家茅以升之女茅玉麟从亲历者、传承者的视角讲述其父亲的科学奋斗故事,多维度推动科学家精神传承与青少年科创素养培育。

新华日报·交汇点记者 蔡姝雯 杨易臻 摄影 刘成贺