数控专业学生站上了服务项目的世界领奖台,师范毕业生用传统美学重构烘焙教学,留守村民通过酱菜加工实现收入翻番,新疆少年能借云端实训问鼎技能冠军……

作为国家技能根基工程培训基地,江苏省徐州技师学院紧扣“健全终身职业技能培训制度”要求,创新探索跨界培养、产教共生、技能兴村、山海协作四大路径,让技能人才成长通道越走越宽。

跨界培养,每个学生都能找到出彩舞台

去年九月,一直被欧美国家垄断的世赛餐厅服务项目出现了一抹亮眼的“中国红”,徐州技师学院数控专业出身的“00后”小将王子桐,用三年时间完成从机械加工到餐饮服务的跨界逆袭,以一枚铜牌实现中国在该项目从全球第九到第三的历史性跨越。

这场成功的转型始于学院的“校院两级技能竞赛俱乐部”制度,教练李唐在文艺表演中发现王子桐展现的语言天赋与艺术感知力后,鼓励她在课余时间参加餐厅服务项目大赛俱乐部。加入大赛俱乐部接触餐厅服务后,王子桐很快被这项技艺的魅力所吸引,每天一下课就飞奔到实训室。在层层选拔考核之后,教练将其列为项目种子选手,为其量身制定培养方案进行跨界培养。

世赛要求咖啡拉花误差不超过1毫米,这与数控加工的精度控制异曲同工,正是这种精益求精的匠心,让王子桐在省赛、国赛、考核晋级的过程中一路逆风翻盘。

徐州技师学院构建了“基础共享、专业互通、技能融合”的跨界培养体系,打通复合型人才培养的新路径,通过实施基础技能模块化训练,缩短复合型人才成长周期,让更多的学生在技师学院的舞台上演绎精彩人生。

产教共生,实现招生即招工、入学即上岗

技工院校作为技能人才供给端,一直致力于探索一种兼顾“长线育人”和“马上结果”的教育模式,而产教融合过程中一直存在“融而不合”的痛点。为有效解决这一难题,学校打破“学校主导、企业配合”的传统模式,构建了企业出题—学校解题—学生答题的产教融合新生态,创办以就业为导向的技能培训班。精选兼有教育素养、企业经历和专业技能的“教育型技工”担任班主任,学生一年在校学习理论与实操,一年进行企业实践。

“就像‘软烟罗’的质地,‘雨过天青’的配色……”一边是古典文学《红楼梦》,一方面是源自西方的蛋糕制作翻糖技法,二者被烘焙老师王思宇巧妙融合。凭借扎实的汉语言文学功底,王思宇把翻糖设计“糖皮褶皱”制作讲授得栩栩如生。

这位放弃教师编制的师范生,自主学习考取烘焙技师、职业培训师资格,现已成为校企共建技能培训中心的明星班主任。在她的带领下,42名初中毕业未升学青年,找到了人生共同的热爱。看到学生的作品在国家级技能竞赛获奖时,王思宇激动地说“是技能给了我第二条职业道路,我要继续把我的热爱传递给学生”。

近年来,徐州技师学院与企业深度融合,通过课程共建、人才共育、资源共投,实现招生即招工、入学即上岗,探索出一条产教共生的深层变革之路,把专业建在产业链上,让人才培养扎根产业土壤,解决了招工难与就业难并存的结构性矛盾。

技能兴村,让乡村振兴找到金钥匙

技工教育不仅要培养高技能人才,更要服务国家战略,助力乡村振兴,学校自2022年挂钩帮促贾汪区汴塘镇茸山村以来,积极研究该村镇人口特点与产业特点,在充分分析留守劳动力结构、周边村镇农产品种植情况后,与村民委员会共同制定“酱菜兴村”产业培育三年计划:

第一年选派烹饪旅游学院教师为村民量身定制培训课程,围绕酱菜制作工艺展开,进行选料、腌制、调味、包装等环节的专业技能培训,参与培训人数占留村劳动力60%以上。

第二年指导村民委员会注册荣腾食品公司,学校提供食品安全、生产流程管理等培训,公司成立当年带动村民就业30余人,从事生产的10户村民已经实现了收入翻番。

第三年学校公司开设了电商直播培训,课程涵盖电商平台入驻、店铺搭建、商品上架等,返乡年轻人很快上手,掌握农产品网络营销技巧、产品卖点挖掘、促销策略制定等技能,公司成功吸引近10名外出务工青年返乡就业。

在今年初的一场直播中,返乡青年高婷对着手机镜头深情款款地说“这款‘运河香脆’采用京杭大运河水系特有的乳酸菌发酵,是我在外地打工时最想念的家乡味道……”这场直播吸引2万余人在线观看,单日销售额突破10000元。荣腾食品公司成立两年来,产值达130万元,带动周边7个村种植订单蔬菜。

荣腾食品公司的成功是技能帮扶助力乡村振兴国家战略的生动写照。对于茸山村村民来说,技能不仅是谋生手段,更是乡村振兴的金钥匙。

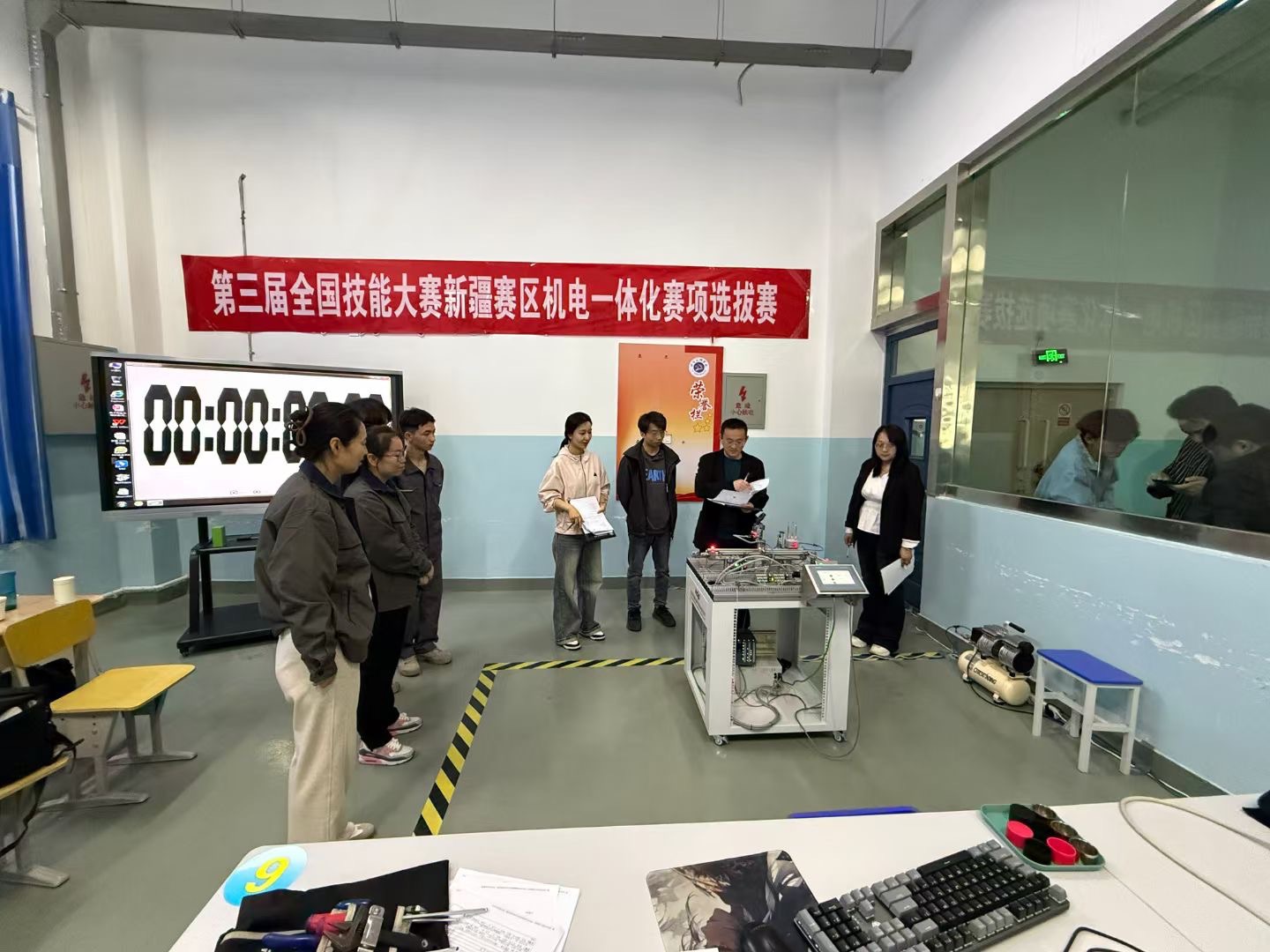

山海协作:让技能之光跨越地域阻隔

当穆海麦尔·苏来曼江和于浩冉举起新疆职业技能大赛金牌时,屏幕另一端徐州技师学院的孟庆龙教练热泪盈眶。这对维吾尔族与汉族的少年组合,通过远程实训系统,在4000公里外完成了机电一体化技术淬炼。

这一成功案例的背后,是江苏省技工教育“组团式”援疆带来的强劲动力,援疆团队去年8月到任后,深入了解伊犁技师培训学院实训基地建设现状和学生技能水平实际,制定了“三步走”的计划:

第一步由伊犁本校教师全面讲授基础技能,摸排技术短板;

第二步由苏伊双方教练团队针对选手技术短板制定技术攻关计划,攻关期间,徐州技师学院孟庆龙教练团队放弃了所有的休息时间,通过近40个日夜的集训,选手突破了传感器调试等关键技术难题,实现了技能水平的飞跃式提升;

第三步在回疆后的备赛阶段,由伊犁技师学院教师现场指导,孟庆龙教练进行远程指导,进行最后的赛前冲刺。

金牌充分证明了这种鱼渔兼授、互利共赢的“造血式”帮扶的无限潜力。援疆团队主动发挥“种子”和“桥梁”作用,推进伊犁技师培训学院专业建设、工学一体化改革、技能大赛梯队建设和师资培养,不断促进技能人才培养提质加速,持续擦亮“苏韵伊情”江苏援疆工作品牌。

作为技能人才培养的主阵地,徐州技师学院的实践表明,技工教育的价值不仅在于传授技术,更在于为不同群体打开人生新可能。

通讯员 冯雨婷 新华日报·交汇点记者 黄红芳