编者按:江苏是中国近代博物馆事业的发祥地,全省现有备案博物馆362家,馆藏文物1580058件/套,其中一级文物达到2524件/套。在第49个国际博物馆日到来之际,让我们将目光投向江苏的县级博物馆、专题博物馆。相较于南京博物院、苏州博物馆等头部博物馆,这些馆虽然规模较小,但同样暗藏乾坤,拥有“看家宝贝”和特色藏品。本文中,我们遴选几家“小”博物馆,请“荐宝人”深入介绍各自的“大宝贝”,解密文物背后的故事。

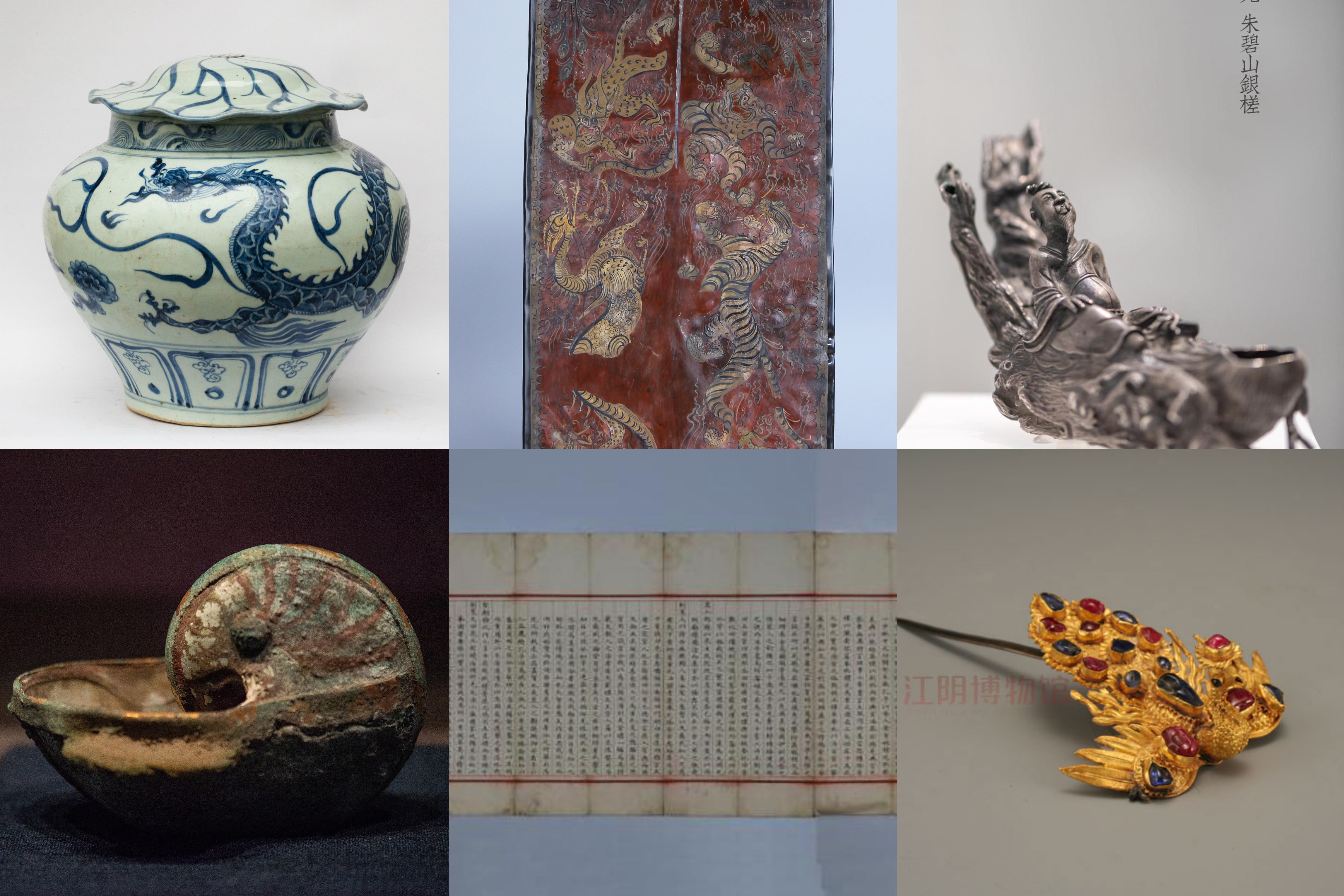

蓝白之间,东方神韵——元青花云龙荷叶纹盖罐

荐宝人:句容市博物馆馆长 翟忠华

熟悉瓷器的人都知道,元青花是青花瓷中的稀有品种,存世量极少,也极其珍贵。据不完全统计,元青花传世品总量大概300件左右,国外约200件。国内各博物馆收藏的元青花陈设器不足20件。放眼全省,南京市博物馆藏有一件元青花萧何月下追韩信图梅瓶,镇江博物馆藏有一件缺盖的元青花云龙盖罐。很多人不知道的是,句容市博物馆收藏有一件元青花云龙荷叶纹盖罐和两件元青花云龙梅瓶。一家县级博物馆同时拥有三件元青花,这在全国博物馆界很罕见。

1985年5月,句容县(今句容市)环城乡房家坝农民在挖鱼塘时,挖出了三件青花瓷器,被句容市图书馆文物组征集,后来成为句容市博物馆的藏品。后经专家鉴定,这三件青花瓷器均来自元代。

青花瓷,是指瓷胎上以钴为呈色剂进行绘画,然后施透明釉,在高温下一次烧成、成品呈现蓝色花纹的釉下彩瓷器。因为钴料所呈现的蓝色图案,人们称之为“青花瓷”。1975年,扬州唐城遗址考古中曾发现青花瓷残片,将青花瓷的起源年份前推至唐代。虽然在唐代就已经出现,但直到元代青花瓷才大放光彩,达到艺术的高峰。

句容市博物馆的三件元青花均为国家一级文物。其中,元青花云龙荷叶纹盖罐造型敦厚浑圆,形象端庄,罐身以进口青料绘画,呈色浓艳,颈部画一周海水纹,器身绘游龙,形态威武凶猛;两件元青花梅瓶造型相似,尺寸相近,青花釉色莹润淡雅,通体以进口青料绘画双龙流云纹,肩部饰如意云肩纹。值得注意的是,1966年,与句容相邻的金坛县出土过一件元青花云龙盖罐(缺盖),现藏于镇江博物馆。有学者推断,句容发现的三件元青花瓷器与金坛发现的元青花云龙盖罐,无论是在器物特征还是出土特点方面,都较为近似,因此这批元青花瓷器可能是与元末农民起义有关,是当地人为避免战乱破坏而匆匆埋入地下的。

神秘瑰丽,大汉气象——西汉彩绘羽人四神纹漆翣(shà)

荐宝人:仪征市博物馆馆长 夏晶

仪征拥有深厚的汉文化历史底蕴,几十年来,该地区发现的诸多汉墓中出土了很多珍贵文物。收藏在仪征博物馆的“西汉彩绘羽人四神纹漆翣”就是仪征汉代文物的杰出代表,也是该馆的镇馆之宝之一。

1994年,考古工作者在仪征陈集镇杨庄村发掘了一座西汉晚期的墓葬,发现了这件“西汉彩绘羽人四神纹漆翣”。“翣”,下面的“妾”指“侍妾”,上面的“羽”指“羽扇”。“漆翣”本意就指侍妾手举的一柄立式大羽毛扇。这种扇子并不是用来扇风纳凉的,而是作为一种仪仗饰物,体现使用者的身份和地位。汉代人有“事死如生”的观念,强调在死后也要像生前一样受到尊重和照顾。因此,这件漆翣被墓主人带入地下世界,放置于棺旁。

西汉彩绘羽人四神纹漆翣是夹纻胎,呈半椭圆形。夹纻胎又称“脱胎”,初见于战国,汉代较为流行,具有胎体轻巧,结构坚固的特点。漆翣双面彩绘,正面髹朱漆地,用黑黄两色描绘纹饰,有羽人、凤鸟、仙鹤、瑞兽、青龙、白虎、玄武等神秘图案,其中的羽人饲凤、羽人驭龙、羽人驭虎等主题纹饰极为精彩,显示了汉代人对于神仙世界的向往和追求;背面髹黑漆地,用红、褐两色满绘云气纹,绘有羽人、飞鸟、龙、兔、鹿、牛、龟等图案。正面与背面的纹饰相互呼应,共同构成了一幅细密繁缛、生动神秘的画面,体现了汉代人对于自然的敬畏与崇拜。

西汉彩绘羽人四神纹漆翣在地下埋藏了2000年,长期受到地下水的浸泡腐蚀。刚刚出土时,它处于“饱水残破”的状态,一旦干燥,就会卷曲变形。仪征市博物馆邀请荆州文物保护中心的专家,对漆翣按照汉代漆器制作的传统工艺进行修复,经过三年细致的工作,它完美地呈现在观众面前。西汉彩绘羽人四神纹漆翣具有极高的历史、艺术、科学价值,为研究西汉时期的墓葬制度、社会风俗以及漆器制作工艺提供了特别重要的实物资料。

2017年,它曾经远赴美国旧金山亚洲艺术博物馆进行展出,让世界领略汉代艺术之美。

“海丝”带来奢华酒器——鹦鹉螺杯

荐宝人:邳州市博物馆馆长 程卫

2015年6月,邳州市新河镇陈滩村实施宅基地退耕工程,九座掩埋千年的墓葬因而重现天日,这就是入围“全国十大考古新发现”的煎药庙西晋墓地。难能可贵的是,煎药庙西晋墓地是目前发现的全国唯一没有被盗扰过的西晋贵族墓葬群,历史信息极为完整丰富,出土了大量文物,其中就包括两件珍贵的鹦鹉螺杯。

鹦鹉螺是头足纲、鹦鹉螺科的海洋软体动物的通称,其外壳光滑如圆盘状,形似鹦鹉嘴,故此得名“鹦鹉螺”。有趣的是,中国近海并不产鹦鹉螺,它们主要分布在南太平洋的珊瑚礁水域。鹦鹉螺杯以鹦鹉螺壳为原材料制成,外形呈耳杯状,杯口及主体中间皆包铜片,铜片外施鎏金。上半部镶有圆形铜泡,外壁有黑红相间的彩绘装饰。从外表看,杯子的旋尖处弯向器口,仿佛一只鹦鹉转过头来梳理自己的羽毛,又似将头插入翅中酣睡。

作为典型的舶来品,邳州出土的鹦鹉螺杯被考古专家认作是海上丝绸之路辐射到江苏腹地的珍贵见证。早在1965年,南京象山东晋王兴之夫妇的墓中曾出土过一件鹦鹉螺杯,但没有彩绘。邳州煎药庙西晋墓地出土的这两件鹦鹉螺杯是全国第二次发现这种文物,并且年代更早,殊为难得。

海丝贸易的繁忙,也让鹦鹉螺杯出现在三国以来的文献、诗词中。东吴万震《南海异物志》中写道:“扶南海有大螺,如瓯,从边直旁截破,因成杯形,或合而用之,螺体蜿蛇委曲,酒在内自注,倾覆终不尽,以伺误相罚为乐”;唐代大诗人李白《襄阳歌》中的诗句“鸬鹚杓,鹦鹉杯,百年三万六千日,一日须倾三百杯”,更是道尽了鹦鹉螺杯的精妙之处。

如今,文物工作者通过科技手段可以清楚地看到,鹦鹉螺杯内部布满了密密麻麻的空腔,空腔之间通过大小不同的孔洞连接,彼此有一小孔相通。所以,酒注入其中时,可以注满每个隔层,饮酒时却不能一饮而尽,足以为饮酒者助兴添趣。在展厅内,邳州博物馆专门制作了鹦鹉螺杯360度的全景展示触摸屏,向观众介绍鹦鹉螺杯“饮之不尽”的奥秘。

能饮一杯无——仙气飘飘的银槎杯

荐宝人:苏州吴文化博物馆馆长 陈曾路

朱碧山,本名华玉,元嘉兴路嘉兴县人,后迁居木渎。当时浙西银匠首推朱碧山。所制酒器极精妙,有虾杯、蟹杯等,以制槎杯最著名,杯用白银铸成槎状,中空以贮酒,上坐一人,形态不一。他曾为元代名士虞集、揭傒斯等制作,文献记载他的作品还曾被历代文人如孙承泽、宋琬、高士奇等名士收藏。

此器以仙人乘槎凌空飞越到达银河的神话故事为题材,将银酒杯巧制成槎形。一老人背靠槎尾而坐,仰首束发,长须髯髯,身着宽袖长袍,腰束飘带,神情怡然,双目注视远方,作乘槎凌波之状。老人淡然放达的情态,童颜长须的容貌,透露出道骨仙风。槎则枯枝杈枒,瘿节错落,其尾斜翘,枯峰四起。槎背部有细瘦阴刻铭文“至正乙酉朱碧山造”,标明了槎杯的制作年代和银工的姓名,其生产地应是元代江南金银制作中心平江(今苏州)。整器设计精巧,造型奇特,在制作工艺上成功地运用了镂刻、焊等多种技法,结合圆雕、浮雕工艺,将人与槎、槎与云气间的层次交待得既简练清晰又融为一体。人物镂刻生动逼真,面部丰颐宽额,隆准凤目,飘动的长须根根分明,细腻而流畅,达到了完美的艺术效果,属难得的工艺珍品。

朱碧山的作品虽有槎杯、蟹杯、虾杯等,但他的传世作品仅有槎杯一种,而且数量极少,目前所知仅四件。中国大陆保存两件,一件藏故宫博物院,一件藏苏州吴文化博物馆,就是这件银槎杯。原藏承德避暑山庄清行宫的银槎,曾在伦敦中国艺术展中展出,现藏台北故宫博物院。还有一件已流到国外,为美国克利夫兰博物馆所藏,该银槎原来保存在北京圆明园中,咸丰十年(1860年)英法联军火烧圆明园,银槎被英国将军毕多夫盗走,从此流落海外。这件银槎杯,构思巧妙,技艺精湛,融入了许多绘画技巧,给人以强烈的艺术感染力,体现了元代银作工艺的高超技术水平,为元代银器中的艺术瑰宝。

美人“挑心”上的神鸟——凤凰簪

荐宝人:江阴市博物馆党支部书记、副馆长 孙军

江阴市博物馆是国家一级博物馆,藏品资源齐全、门类多元丰富,马家浜文化陶器、良渚文化玉器、宋元时期瓷器、明代金银器等均为馆藏特色,与江阴历史有着密切关系。

在江阴市博物馆“忆江南——馆藏精品特展”中,有一件备受瞩目的明星文物,受到大家的关注与喜爱,它就是明代嵌宝石凤凰银脚金簪,1977年出土于江阴青阳邹令人墓。

金簪以金叶锤压而成,整体呈现一只飞凤形象。凤凰头顶是一个嵌了红宝的花叶式凤冠,凤首用一道道短而细的金丝绕眼作圆周状层层编出,中间烘托着黑溜溜用宝石点缀突出的眼睛,显出调皮和娇俏来。尖喙微张,仿佛欲鸣叫,又似要低语。满布翎毛片的胸脯饱满突出极富层次,凤尾如羽扇般展开,绽放着十一朵菊花,每朵花心盛着红蓝相间的宝石,张开的一对翅膀上同样装点着红蓝宝石的菊花。

明代的各类簪,因其不同的插戴,有着不同的名字。这件嵌宝石凤凰银脚金簪是插在整个发髻最中心、最引人注目的位置,被称作“挑心”,是明代头面的点睛,因此总是制作得玲珑奇巧、夺人眼球。若将此簪插于发髻中心,宛若凤凰停落在美人秀发之上,妙不可言。神鸟加身的绮丽,犹如一团金色中的涅槃,想象便由这支簪而实现,古诗云“凤凰簪落鬓”,说的便是这种感觉。

这支金簪的主人邹氏,从无锡嫁至江阴夏良惠之子夏元贞。习礼(古名“七里村”)夏氏为江阴望族,原为河南陈州夏氏,历代多隐徳不仕且勤俭持家。夏良惠为第十世,富甲一方,更是被称为“富江南”,民间至今还流传着他“一夜致富”“划地为银”等传说。邹氏温柔贤惠,嫁得夏元贞,夫妻恩爱,琴瑟和鸣。邹氏墓出土的金银首饰,纹饰中除了凤凰,还有蝶恋花、鸳鸯等题材,再现了五百多年前江南女子的美丽。

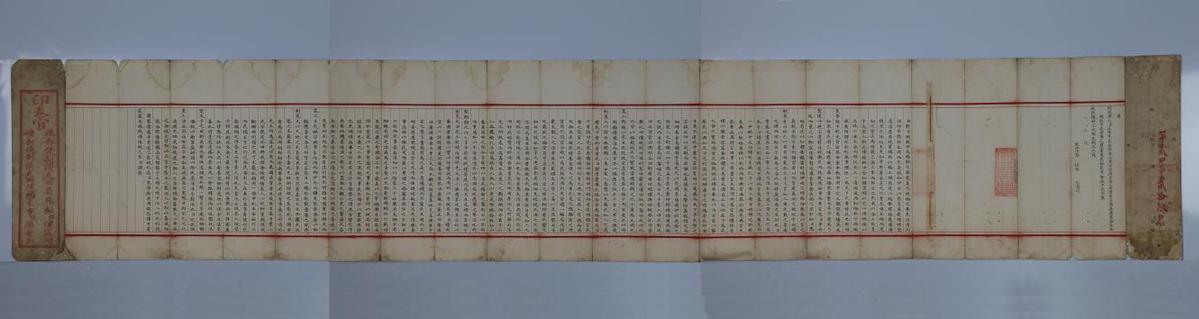

引起轰动的一张考卷——庄瑶殿试卷

荐宝人:南京中国科举博物馆党支部书记 薛银

这是一份清朝嘉庆二十二年二甲进士庄瑶的殿试卷,整张试卷长258厘米、宽44厘米。卷首有“第贰甲第贰拾玖名”的字样,内侧有庄瑶中秀才、中举人和参加会试的年份,后附有庄瑶曾祖父、祖父、父亲姓名。当日交卷后,曾由弥封官循例将卷面对折成筒状,用纸钉钉固,以纸糊之,将其姓名封藏,并加盖“弥封官关防”之印,上下各一方;卷背接缝处盖礼部之印。整篇文章1973个字,采用小楷书馆阁体的形式书写。

2012年12月,末科进士庄陔兰殿试卷现身山东临沂。庄陔兰殿试卷现身的消息轰动整个科举文物界,勾起了收藏家们对殿试卷的搜寻热情。江苏邳州市的收藏家魏云东先生回忆起曾听说有人收藏了庄陔兰祖父庄瑶的殿试试卷。他几经周折,找到了庄瑶殿试卷的持有人朱先生。经过山东省收藏家协会会员王敬强,山东省文物鉴定委员会委员、潍坊市博物馆研究室主任孙敬明,中国书协会员、兰亭奖获得者曹元伟的鉴定,庄瑶殿试卷被认定为真迹。2013年8月,令各位专家赞叹不已的庄瑶殿试卷被转入筹备中的南京中国科举博物馆收藏。

殿试由皇帝主持,在科举考试中规格最高。考生的殿试卷在阅卷结束之后,都要被锁在皇宫大内存档,流转民间并保存至今的,更是寥寥无几。这份试卷既有优秀的答卷内容又符合严格的格式规范,并且书法水平超拔,因此成为众多馆藏文物中的珍品。

通过对庄瑶殿试卷的深入探究,一个科举家族的无限荣光被揭开。一张殿试卷不仅承载着庄瑶一人及庄氏家族的科举故事,更诉说着中国千年科举制度的严谨规制、漫长历程和深刻影响,科举制度下小人物、大家族的熠熠生辉,为科举这一宏大历程描绘出一幅励志读书、科举为官的社会图景。

新华日报·交汇点记者 于锋 徐宁