交汇点讯 今年5月12日是第17个全国防灾减灾日,5月12日至18日为防灾减灾宣传周。从“响水模式”精准预警强对流天气,到地质灾害预警模型化身“数字哨兵”,再到地震预警实现“秒级响应”,江苏正以科技之力织就一张立体化防灾安全网。

“响水模式”筑牢强对流天气防御屏障

强对流天气是指出现短时强降水、雷暴大风、冰雹和龙卷等现象的灾害性天气,一般具有范围小、发展快、移速快等特点。响水县位于“龙卷走廊”,常年与强对流天气博弈。针对强对流天气多发频发态势,响水发扬基层首创精神,形成气象防灾减灾机制建设“响水模式”。现如今,这套模式已成为江苏气象防灾减灾的典型范例。

什么是“响水模式”?响水县委书记郭超解释,“响水模式”即“以递进式气象监测预报预警为先导的信息高度共享、‘叫应’高亮显示、指挥高层统筹、响应高效联动”,是响水县近年来落实江苏强对流灾害性天气监测预警服务示范体系建设,提高灾害联防联动能力的一项重要举措。

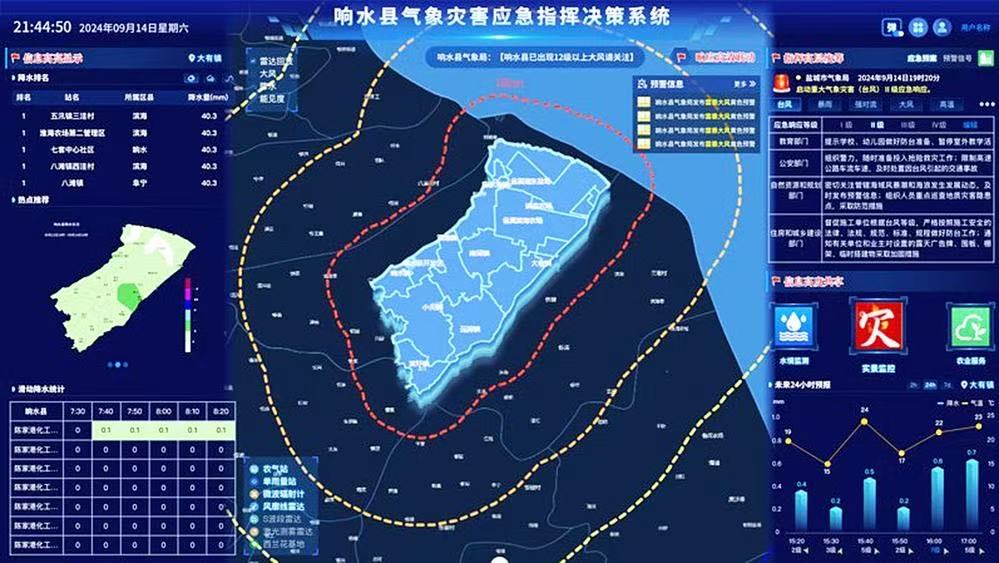

记者走进响水县气象防灾减灾指挥中心,电子屏上跳动着实时数据:雷达回波图、气象卫星云图、全县44个自动气象站、S波段雷达等数据在此汇聚。“龙卷风生成前,强对流监测预警平台会通过算法分析风速切变、温湿度梯度生成潜势预报,哪怕只有10%的生成概率,我们也会启动预报警。”业务人员解释说。

2022年6月1日,在响水进入主汛期的第一天,“响水模式”启用。同年7月20日,一场EF3级龙卷风在响水县小尖镇、运河镇肆虐。然而,这场龙卷风并未造成重大人员伤亡和财产损失。这一切,得益于“响水模式”的高效运行。

近年来,“响水模式”成效显著,依托江苏强对流灾害性天气监测预警服务示范体系建设成效,灾害性天气预警准确率达 80.3%,预警平均提前量 46.3 分钟。该模式不仅入选2024年度中国气象局十大管理创新工作,今年4月底,还在全省得到推广。江苏省气象局党组书记、局长张晶表示:“我们将充分发挥气象监测预报预警先导作用,完善递进式气象服务和高级别预警‘叫应’机制,筑牢气象防灾减灾第一道防线。”

“地质灾害预警模型” 守护汛期安全

在地质灾害防灾减灾中,江苏有一件“秘密武器”——典型地质灾害气象风险预警模型。它就像一个聪明的“安全卫士”,当出现地质灾害发生风险时提前发出警报,指导大家防灾避险,守护人们的生命和财产安全。

5-9月是江苏汛期,雨水多、风险大。“我们在充分研究了江苏省过去发生的地质灾害险灾情和大量历史降水数据基础上,还综合考虑了孕灾地质条件、地质灾害易发区、风险隐患分布情况、不同地区灾害特征等‘关键信息’,研发了覆盖全省主要区域的典型地质灾害气象风险预警模型。就像拼图一样,把这些‘碎片’一点点拼凑起来,根据每个地方的不同特点,最终打造出了一个全省的精细预警模型。”省地质调查研究院相关技术专家介绍说。

预警系统堪称防范地质灾害的“安全卫士”。2024 年7月11日,江苏迎来新一轮强降雨,经地质灾害气象风险预警系统预测,锁定了包括溧阳戴埠在内的苏南多地地质灾害发生风险较高,经综合研判,省自然资源厅、常州市自然资源和规划局分布发布地质灾害气象风险黄色预警,地方在预警区内加密开展巡查排查和其它防范工作,巡查中戴埠镇倪岗岕6号屋后发现异常后,相关部门迅速行动,组织受灾群众紧急撤离。12日下午,该处发生滑坡,方量约3000立方米,致使三间民宅损毁,因撤离及时未造成人员伤亡。

为了更好地应对地质灾害,江苏自然资源系统还在地质灾害基础调查、监测预警和防御响应等方面不断努力,大胆尝试新技术、新方法。“现在我们把北斗等新技术应用到滑坡、崩塌、地面塌陷的监测中,这对构建全省地质灾害监测网络很有帮助。”专家表示,还利用无人机、激光雷达等先进软硬件,构建集地质灾害快速调查、应急监测、多方会商、综合研判为一体的防御响应体系,为100多起影响较大的地质灾害险(灾)情技术响应处置提供了基础,助力全省连续21年地质灾害零死亡。

江苏地震预警服务实现“秒级响应”

地震预警是在破坏性地震发生后发出的紧急警报,能给破坏性地震波尚未到达地区提供数秒至数十秒的宝贵应对时间。去年7月,江苏省地震局与腾讯联合推出的“江苏地震预警信息服务”微信小程序上线,至今用户数已经近30万,江苏成为首批上线本地微信地震预警服务的省份之一。

2024年9月18日安徽肥东4.7级地震发生时,南京市民通过“江苏地震预警信息服务”小程序,收到了“30秒后地震波到达,预估烈度2度”的预警信息。

在接收到地震预警后,公众可以采取避震措施减少人员伤亡,重大基础设施、生命线工程和重要生活设施可以采取紧急处置措施。研究表明,地震预警时间为20秒时,可减少63%的人员伤亡。

江苏省地震局信息中心工程师王琛介绍,过去受限于数据处理技术和能力,几分钟才能完成一次地震速报。如今依托全国地震预警网,从地震发生到发出首报信息,平均仅需7.4秒。依托国家和省地震烈度速报与预警工程项目建设,江苏实现分钟级地震速报向秒级地震预警跨越,通过建设多渠道的信息发布平台,面向政府部门、社会公众、特定行业等提供信息服务。

目前,江苏正推进信息发布渠道的规范化、多元化建设。江苏已部署近300台地震预警信息服务终端,主要安装在政府和有关部门,50余所中小学及幼儿园,医院、公园等人员密集场所,以及燃气企业等。

“下一步,我们还将持续推进大众新媒体建设地震预警信息接收系统,目前正在建设依托区县应急广播平台和有线电视的预警信息发布渠道,预计年内完成技术测试,可面向省内用户提供服务。”王琛说。

新华日报·交汇点记者 张宣 杨易臻 实习生 樊笑语