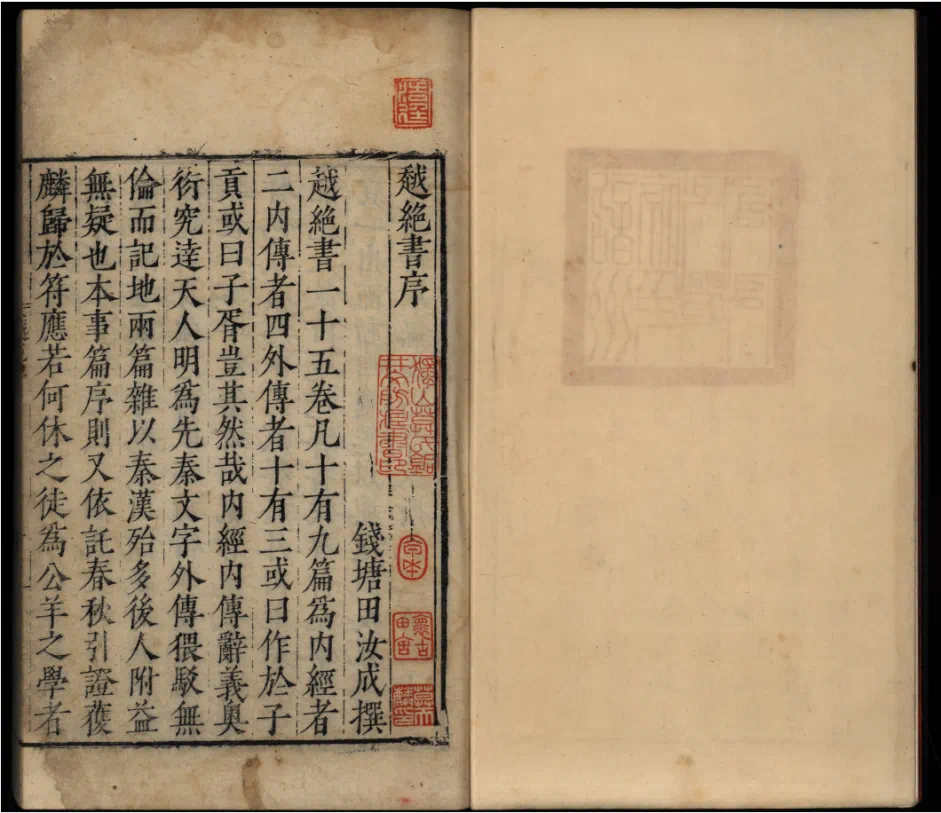

央视现象级节目《典籍里的中国》曾聚焦苏州方志《越绝书》,为观众揭开春秋末年吴越争霸的壮阔历史。5月6日,《苏州全书》编委、苏州文史学者陈其弟接受专访,深入解读这部典籍的文化价值。作为记录城市发展的重要载体,古老的历史文献以地域为空间坐标,既勾勒历史脉络,又彰显文化特质,让我们不仅看见城市的诞生和流变,更窥见一座城市的精神底色。

“地方书”是城市的记忆,也是它的灵魂。从地理气候、经济发展等情况来看,《越绝书》呈现的吴越地区与后世文人描绘的温婉江南大相径庭。春秋时期的太湖地区湖沼密布,火耕水耨的原始耕作方式是当地尚武民风形成的影响因素之一,兼有战争频繁、政权更迭等重要原因。《吴越春秋》记载吴越先民习俗有“断发文身”,与《越绝书》相关记载共同彰显了这片土地上人们的勇猛果敢。

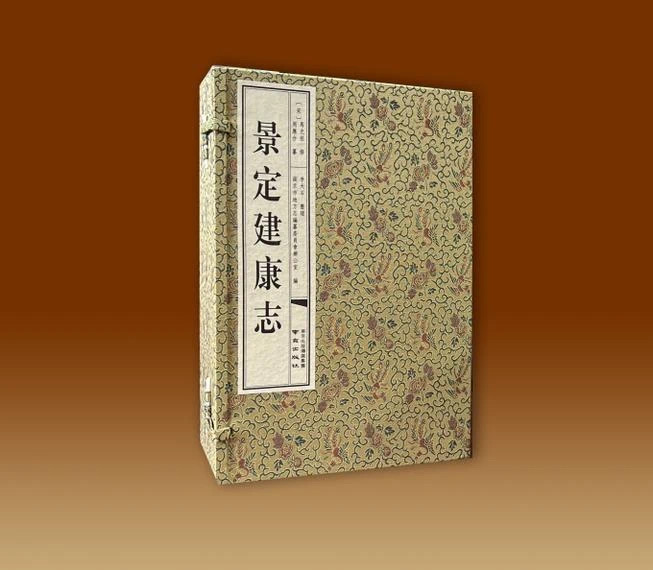

不同地域的历史传统塑造了各具特色的城市性格。南宋《景定建康志》作为现存最早的南京系统性方志,既赞颂南京山川形胜、衣冠文物之盛,也记载了“商贾辐辏,军民杂揉”的社会结构,以及“人杂五方”等因人口流动而形成的文化交融特点。自东晋衣冠南渡后,南北文化在此交融,形成了南京兼容并蓄的城市特质,这一传统延续至今。

“地方书”的价值不仅在于记录历史,更通过生动的文学笔触展现地域精神。《四库全书总目》评价《越绝书》“纵横曼衍,博丽奥衍”,它用鲜活的笔触描绘了勾践卧薪尝胆、范蠡助越灭吴、伍子胥与夫差的恩怨,让历史人物跃然纸上。《战国策》中描述古代“吴钩”之锋利:“肉试则断牛马,金试则截盘匜”,寥寥数语,令人仿佛目睹专诸刺吴王僚的刀光剑影,想象出吴人的尚武精神。

同样地,淮安在明清时期则因漕运而兴,成为国家漕运命脉的枢纽,又因水患而屡遭劫难。《天启淮安府志》中有多处水灾记载,《河渠纪闻》记载康熙九年(1670)五月,狂风暴雨掀起的巨浪将高家堰(洪泽湖大堤)冲决五丈多,塌陷石工六十余段,“又漫翟坝而下,直注高宝湖,风水大涌,塌崩如雷,高、宝、泰田庐尽淹”。这些文献都未止步于灾难记述,更着重记载了官民同心、昼夜筑堤的救灾场景,以及对官民协作的救灾过程、工程技术细节等有较为系统的记录。将天灾苦难转化为现实经验,守护着淮安“虽漂没而复兴”的精神火种。也让当下的人们得以触摸古人的情感与智慧。

古老的“地方书”不仅是过去的记录,更是未来的启示。今天的江苏,保留着“烟雨江南”的文化底蕴,也展现出强劲的现代工业实力。苏州跻身全球前列的工业城市,无锡是全球物联网传感器生产中心,南京则是高科技、军工、航天工业的重要基地……这种古今交融的发展轨迹,蕴含着深刻的历史逻辑。吴人的勇悍、南京的包容、淮安的坚韧,这些精神特质穿越时空,转化为开拓创新的内在动力。吴人铸剑追求极致锋利,今天的江苏工匠在高端制造领域同样精益求精;今天的江苏企业在全球竞争中展现出的适应力与韧性,亦如同历代先民面对水患等自然挑战时的顽强。历史从未远去。当我们再次打开这些古老的“地方书”,看到的是过往的兴衰荣辱,也是生生不息的精神传承,为新时代的发展提供不竭动力。

(吴雨阳)