当地时间2025年4月5日,被誉为“科学界的奥斯卡”的科学突破奖(Breakthrough Prize)基金会在美国洛杉矶正式公布了2025年科学突破奖获奖名单。记者从南京师范大学获悉,包括南京师范大学CMS团队成员在内的全球多位科学家获得奖项。

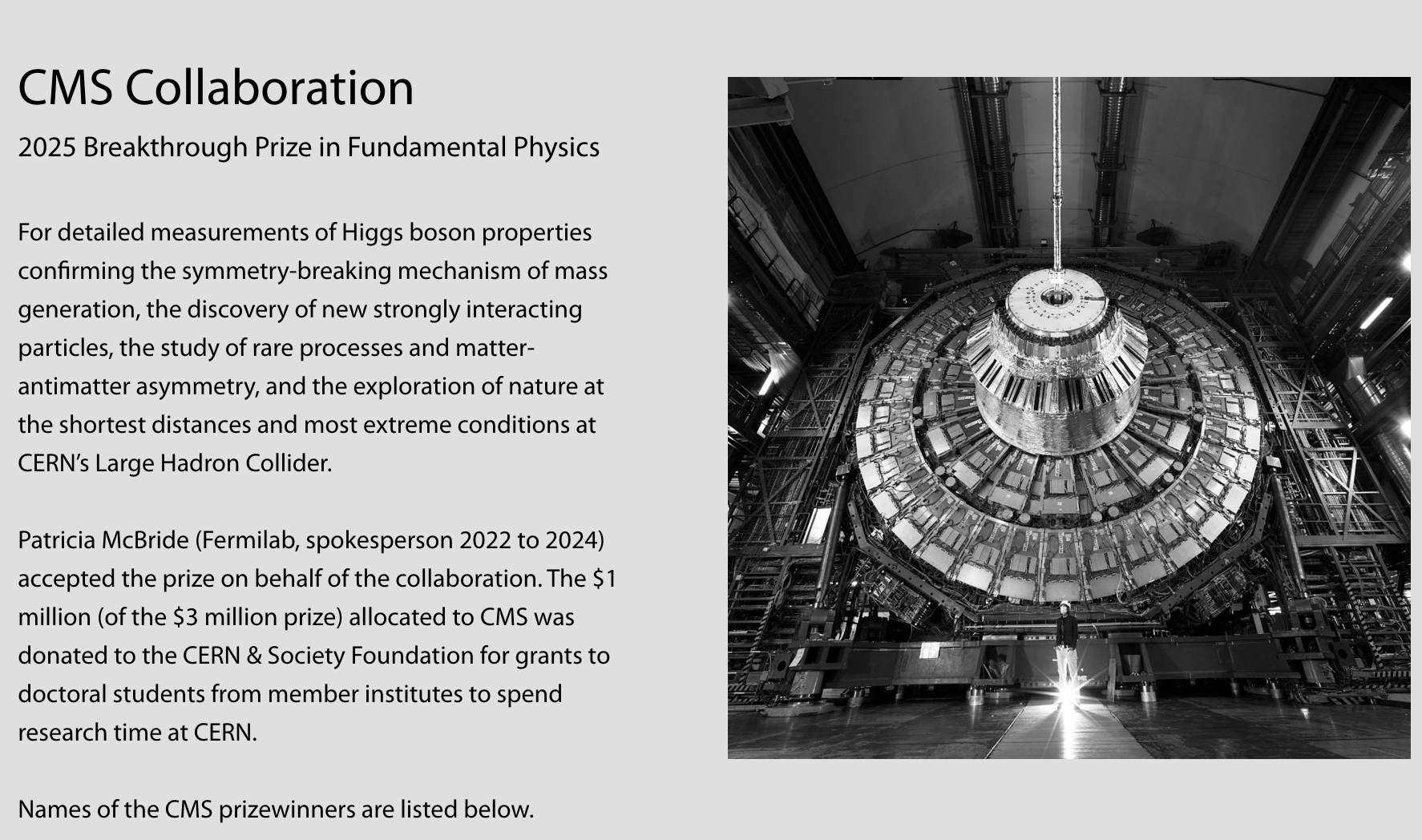

科学突破奖是全球奖金最高的科学奖项之一,旨在表彰推动基础科学发展的重大科研成果。2025年度“科学突破奖”设3个“生命科学突破奖”、2个“基础物理学突破奖”和1个“数学突破奖”共6个单项奖。“基础物理学突破奖”颁发给了欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)的4个合作实验项目,以表彰他们在大型强子对撞机(LHC)上的突出贡献,包括“对希格斯粒子性质的精确测量、发现新的强相互作用粒子、研究稀有过程与物质-反物质不对称性,以及对自然界最短距离与最极端条件的探索”。

“基础物理学突破奖”4个合作实验项目分别是超导环场探测器(ATLAS)、紧凑缪子线圈(CMS)、大型离子对撞机实验(ALICE)以及LHC上底夸克探测器(LHCb)实验。获得这一奖项的13508名物理学家来自全球70多个国家。在过去数十年间,他们进行了无数次精确测量,深入探究并证实了粒子物理学标准模型。

南京师范大学CMS团队自2023年成为CMS合作组的正式成员单位以来,在所表彰的“发现新的强相互作用粒子”领域上做出了自己的独特贡献。

据悉,南京师范大学CMS研究团队主导了对Run 2阶段CMS实验采集的13 TeV质子-质子对撞数据分析,在J/ψJ/ψ不变质量谱中观测到三个共振态,暂定名为X(6600)、X(6900)和X(7100),其中X(6600)与X(7100)为世界首次报道,显著度超过5σ和4.7σ,而X(6900)在此前已被LHCb发现。进一步研究发现,这三个共振态之间存在干涉现象。该研究成果已于2024年发表于国际顶级期刊《Physical Review Letters》。

2025年,由南京师范大学和复旦大学为主体的中国CMS团队,包含清华大学、中山大学、河南师范大学(非正式合作组成员)、郑州大学(非正式合作组成员)再次主导了基于CMS实验Run 3阶段采集的更大规模数据对 J/ψJ/ψ衰变道的进一步分析。在CMS合作组公布的初步结果中,该分析以远高于5σ的统计显著性不仅确认了X(6600)、X(6900)和X(7100)三种共振态的存在,还首次确证了三者之间存在显著干涉效应,明确排除了非干涉模型。

至此,南京师范大学CMS团队主导了在J/ψJ/ψ不变质量谱中首次观测到两个共振态X(6600)和X(7100),证实了X(6900)。这三个目前已确认的结构可能共同构成一个由四个粲夸克组成的“全粲四夸克态”径向激发家族,这一成果有助于深入理解多夸克态的形成机制。

目前,南京师范大学、清华大学和复旦大学CMS团队在对这三个共振态的其他衰变道寻找以及性质测量方面也取得了一些初步结果。

南京师范大学CMS团队由易凯教授在2019年建立,2024年12月南京师范大学前沿物理与交叉科学研究院专门设立了高能物理中心,进一步推动学校在高能粒子物理领域的深入研究。

在全球科研合作浪潮中,南京师范大学前沿物理与交叉科学研究院高能物理中心以国际化为引擎,在高能物理领域迅猛发展,成为一支具有重要影响力的科研劲旅。中心涵盖高能实验、高能理论、高能天体物理多个研究方向,成员绝大部分具有海外学习和工作经历。他们凭借深厚的学术积淀和丰富的国际科研经验,为中心注入了强大的创新动力。当下,中心积极谋划申请教育部111引智基地、国际联合实验室以及“一带一路”国际合作项目。这些项目若成功获批,将进一步提升中心国际合作层次,吸引更多国际一流专家学者,拓展国际科研合作网络,助力中心在高能物理领域取得更多突破性成果。

南京师范大学CMS团队获奖人员名单(按字母顺序):Gerry Bauer,Jiahua Chen 陈嘉华,Jinjing Gu 顾晋京,Bolin Li李伯林,Hui Wang 王徽,Hongwei Wen 温宏伟,Kai Yi 易凯,Jingqing Zhang 张敬庆。

新华日报·交汇点记者 程晓琳