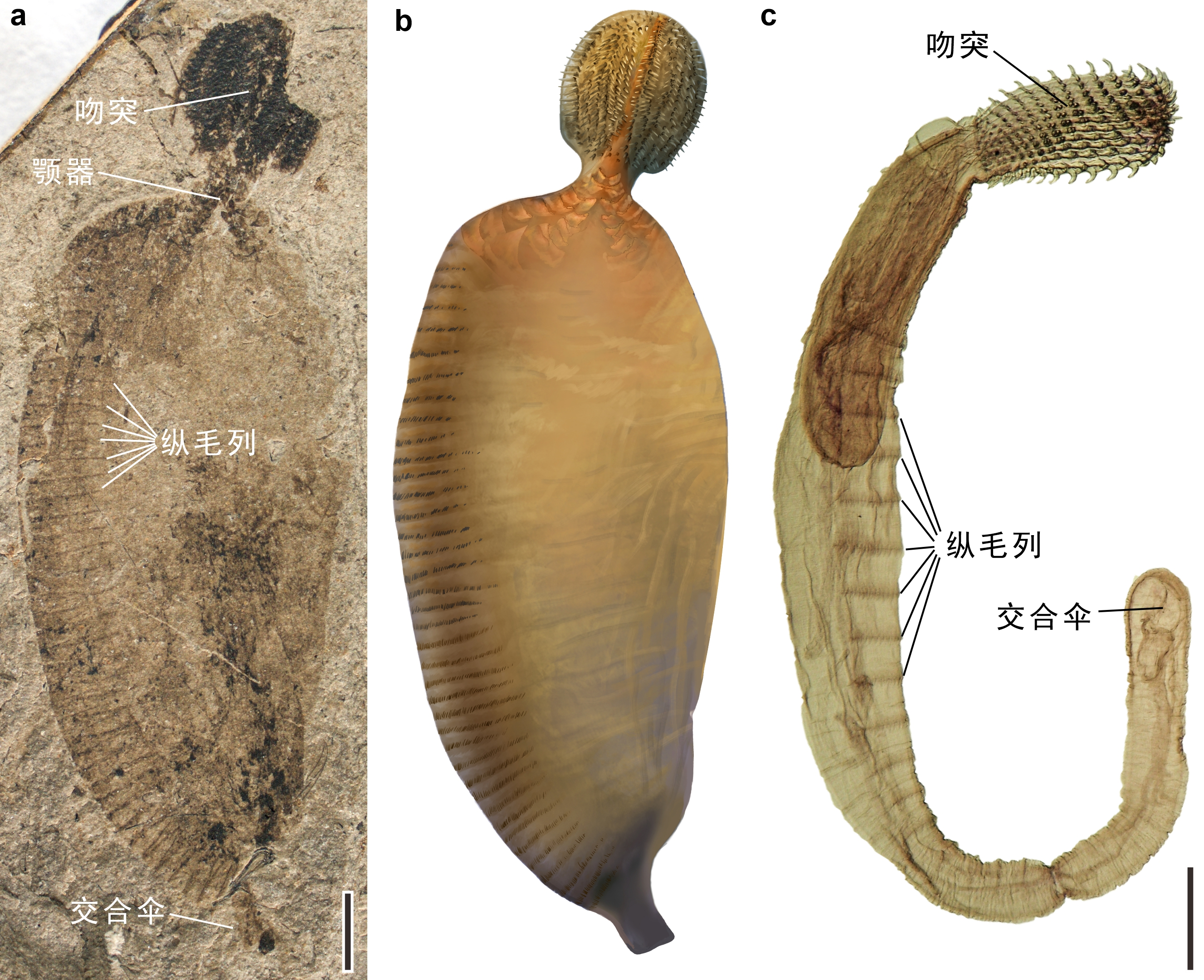

图1:侏罗虫(a, 化石照片;b, 复原图)及与现生棘头虫(c)的比较。图中比例尺为2.0毫米(a、b)和0.5毫米(c)

交汇点讯 4月9日,中国科学院南京地质古生物研究所的王博研究员带领团队宣布,他们在内蒙古道虎沟约 1.6 亿年前的地层中,发现了棘头虫化石“侏罗虫”。这一发现填补了棘头虫的演化空白,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。研究成果于2025年4月9日23:00在线发表于英国《自然》(Nature)杂志。

动物界包含30多个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架,每个门的起源都是科研的重点。但棘头动物门建立200多年了,其起源问题一直没得到解答。

“棘头动物门里的棘头虫,是一类常见的体内寄生蠕虫,人、猪、狗、猫、鱼等动物都可能被它感染,是重要的医学寄生虫。”王博说,棘头虫的外形像蠕虫,有个很特别的地方,就是有可外翻的吻突,吻突上还排列着成排的倒钩,这是它用来附着在宿主消化道内的“工具”。

长期以来,棘头虫都被当成一个独立的门,但它身体构型太特化,在系统分类里的位置争议很大。“之前分子系统学分析认为,棘头虫可能是轮虫动物门里特化的类群,可麻烦的是,营体内寄生的棘头虫和自由生活的轮虫,身体构型差别太大了,而且棘头虫作为体内寄生虫,几乎很难变成化石,之前唯一的化石记录,是晚白垩世鳄形动物粪便里四枚疑似棘头虫卵,所以我们对棘头虫的起源和早期演化了解特别少。”王博表示。

在古生物学领域,中生代的蠕虫化石虽然数量不少,但因为年代相对新一些,大家都觉得这里面缺乏关键演化信息,一直被忽视。而且,这些蠕虫化石个体小、身体结构趋同、分类特征不清晰,属于疑难化石,鉴定和研究难度极大,是古生物学领域的“冷门”,很少有人研究。

不过,王博研究员团队打破了这一局面。中国科学院南京地质古生物研究所博士生罗慈航在研究员王博的指导下,和团队一起发现了新的棘头虫化石,并给它命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。“我们用了扫描电镜、能谱分析等方法,仔仔细细研究了它的解剖结构,发现侏罗虫身体呈纺锤形,能明显分成吻突、颈和躯干三部分。吻突上有硬化且略向下弯曲的刺,身体上有大约 32 对纵毛列,这和现生棘头虫很像。它吻突中央有消化道,但躯干却没明显消化道,身体末端还有类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。”罗慈航说。

侏罗虫最奇特的,是它躯干最前方的颚器。王博介绍:“这个颚器向前汇聚,前面的颚小,后面的大且齿多,齿都朝向身体前方,而且所有颚都不超出身体边界。这种颚器在棘头虫可能的祖先——包含轮虫动物的有颚动物类里很常见。”

为了确定侏罗虫的演化位置,王博团队构建了一个新的形态数据矩阵,把各类现生和化石蠕虫动物都包含进去,然后做系统发育分析。“结果显示,侏罗虫在棘头虫演化的最根部,是棘头虫的基干类群。”王博说道。

虽然分子系统发育分析说棘头虫可能是轮形动物里特化的类群,但棘头虫在轮形动物内部的演化发育关系,争议特别大,学界根据不同形态学和分子生物学证据,提出 6 种相互矛盾的假说。王博解释:“之前不把侏罗虫算进去时,系统发育学分析表明尾盘纲轮虫是其他轮虫的姊妹群,这和之前形态学研究结果一致,却和很多分子生物学研究结果不一样。但把侏罗虫加入形态数据矩阵后,分析表明侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,这样形态学矩阵分析结果就和分子生物学分析相近了,成功解决了形态学研究和系统发育基因组学研究的分歧。”

这次研究,给探索棘头动物门的起源和早期演化提供了重要线索。王博表示,侏罗虫展现出棘头动物以前不为人知的形态多样性和生态特性。它带钩的吻突和较大体型说明,棘头虫在侏罗纪可能就演化出内寄生习性了,也暗示棘头虫可能起源于陆地环境,在侏罗纪就和其他轮虫分化了。

“虽然分子生物学能解决一些传统形态学难以搞定的系统发育关系,但过渡类型的化石,在探究动物身体构型革命性演化中,依旧非常重要。这次研究也说明,中生代蠕虫化石不是‘研究荒漠’,它们对我们了解蠕虫类形态和生态演化,提供了不可或缺的证据。”王博补充道。

据悉,此次研究成果系王博、罗慈航与研究员张海春、博士王盛宇,以及英国牛津大学教授Luke Parry、德国森肯贝格博物馆博士Brendon Boudinot、英国自然历史博物馆教授Edmund Jarzembowski合作系统研究共同发现。这次研究还得到国家自然科学基金委、深时数字地球国际大科学计划、江苏卓越深时数字地球研究中心的支持,南京古生物所地层古生物大数据中心 GBDB 提供了数据支持,南京古生物所画师杨定华绘制了侏罗虫的复原图。

新华日报·交汇点记者 张宣